《遇见宋瓷(修订版)》

《青花瓷》优美的旋律和歌词,引发了“青花瓷热”。青花瓷成了大众眼中瓷器的“代言人”,但为什么给人印象寡淡又朴素的宋瓷才被一些历史学家认为是古今东西、人类所能得到的最美器物?我们怎样才能看懂宋瓷的美?

近日,上海三联书店出版了《遇见宋瓷(修订版)》,希望通过这本书,读者可以更深入地理解宋瓷的魅力。

为什么是宋瓷?宋瓷是以最苛刻的标准,追求最美的色彩与质感,经历数万次失败才能成功一件的最顶级前卫的艺术品,是宋代人穷极人力而后敬畏天意的艺术表达。而在宋朝之后,瓷器再没有如此不惜工本、不顾一切地追求前所未见的美感……

作为独立艺术策展人、艺术评论家,作者许晟太擅长感知美与表达美。在《遇见宋瓷(修订版)》中,作者以一位艺术家的审美经验与体验,带领读者逐片欣赏宋瓷的质感、颜色。在他看来,顶尖宋瓷之所以可以打动征服全世界的人,是因为“它们用自身可见的色彩与质感,去包容这个世界带给人的、各种难以形容的经验和感受”。

在本书中,宋瓷的美被多角度高清晰最大化放大。它们就像是宋人站在人类的角度,对着这个创造了人类的世界,写了一首诗,或者发出了一声感叹……

一本书看懂“最美人造物”宋瓷,在宋瓷里见证中华美学高光时刻!

为什么有历史学家认为“宋瓷是贯通古今东西、人类所能得到的最美器物”?为什么宋瓷被称为中国美学的巅峰?

更重要的是,为什么宋瓷这么重要这么美,你却一直看不懂、也没机会看清楚?

如果你心存疑问,那就让《遇见宋瓷》给你一个看懂宋瓷的机会。

本书是许晟对顶尖宋瓷片做的一份“审美报告”。作为哲学与艺术理论家,作者具有独到的审美洞见与审美直觉。在本书中,为了让读者一次性看到最好的宋瓷,他针对80余片顶尖瓷片,拍摄并精选了百余幅高清照片,并逐一对宋瓷的艺术特色与美学成就进行赏析,向读者介绍了宋瓷及各著名窑口的传奇与荣光,以及它们所提醒的、纯粹而抽象之美的境界。可以说《遇见宋瓷》为普通读者和宋瓷搭起了一座赏心悦目的“沟通”桥梁,也为读者提升审美力提供了一次很好的眼睛训练机会。

同时,作者也以艺术理论家的高度,从宋瓷诞生的文明背景与美学背景,深入探究了“这一人类制造的最美器物”所映射出的中国艺术与文化的黄金时代,让读者得以在更为广阔的历史与艺术视野中了解宋瓷以及宋瓷的文化与美学高度。

在修订版中,作者新增十余种宋瓷完整器型,丰富了宋瓷的美学地图,为读者全面了解宋瓷提供了更丰富的信息。

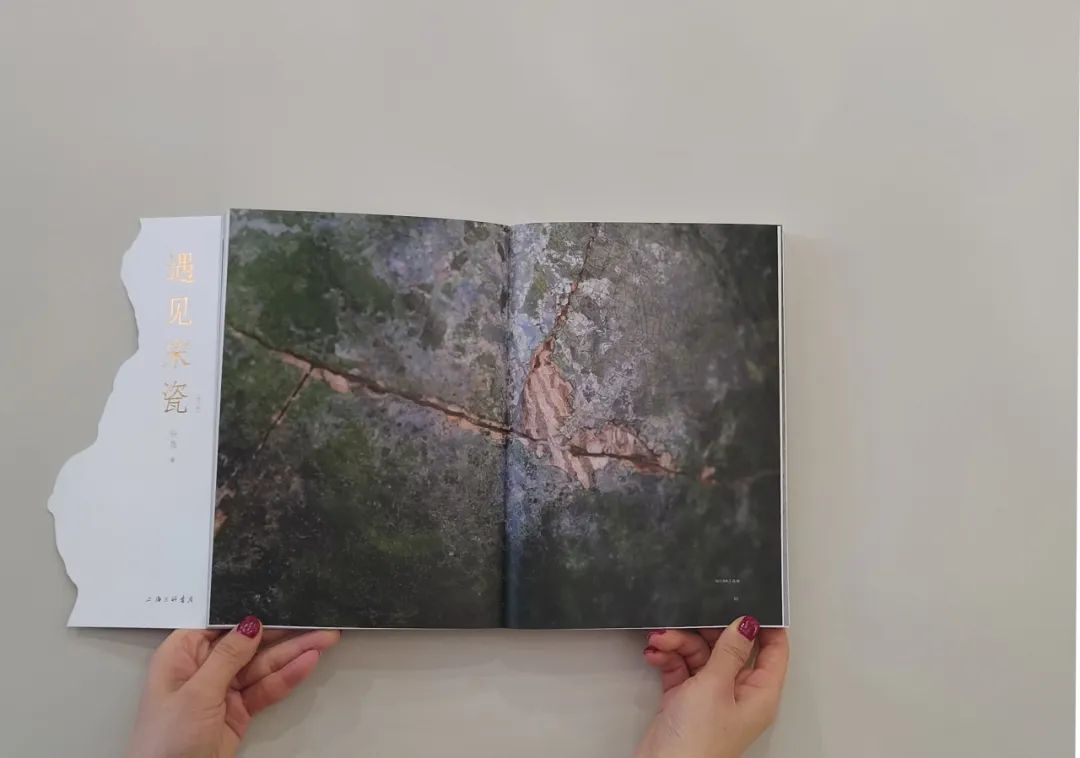

龙泉窑位于浙江省龙泉县一带,最早是学习越窑的翠绿色系青瓷。到了南宋中后期,龙泉窑学习南宋官窑的美学和工艺,烧制出粉青色系的青瓷,促进了南宋官窑的美学走出宫廷,逐渐普及到市民层面。龙泉窑最著名的产品就出于这个阶段,它也是中国青瓷最后一个创造力的高峰。因此,本章展示的“龙泉窑”,就是产自南宋龙泉窑场的、以粉青色系为中心的高档青瓷。

官窑对自身工艺极尽保护,不愿泄露,但“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”,龙泉窑还是将官窑的美感带给了宫墙外的更多人。龙泉窑与官窑的差异是微妙的,但也是巨大的。无论龙泉窑自身的美感多么经得起考验,与官窑相比,它都多了一些轻薄、世俗和脂粉气。这个形容不一定是贬义的,因为基于极高标准之下的脂粉和烟火气,也是很美好的事物。

官窑与龙泉窑都采用“石灰碱釉”,这是一种略有乳浊质感的釉面。这种釉面一般会产生比较丰富的变化,难以控制,也是粉青之美的根基。

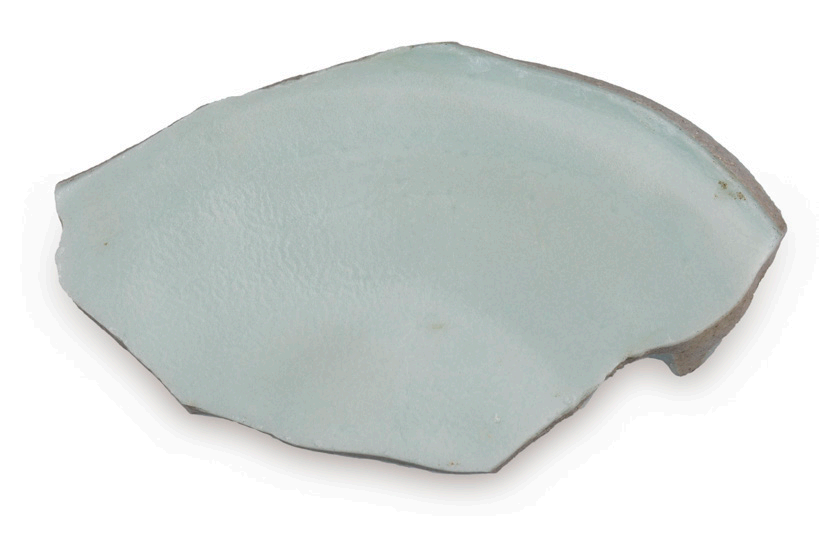

NO.601 标准的龙泉窑粉青釉釉面,工艺简化后比南宋官窑更加稳定,出现不开片的完美釉面的几率更大。

类型:石灰碱釉

产地:龙泉窑大窑区窑场

时代:南宋(1127—1279)

最宽处尺寸:78.5mm

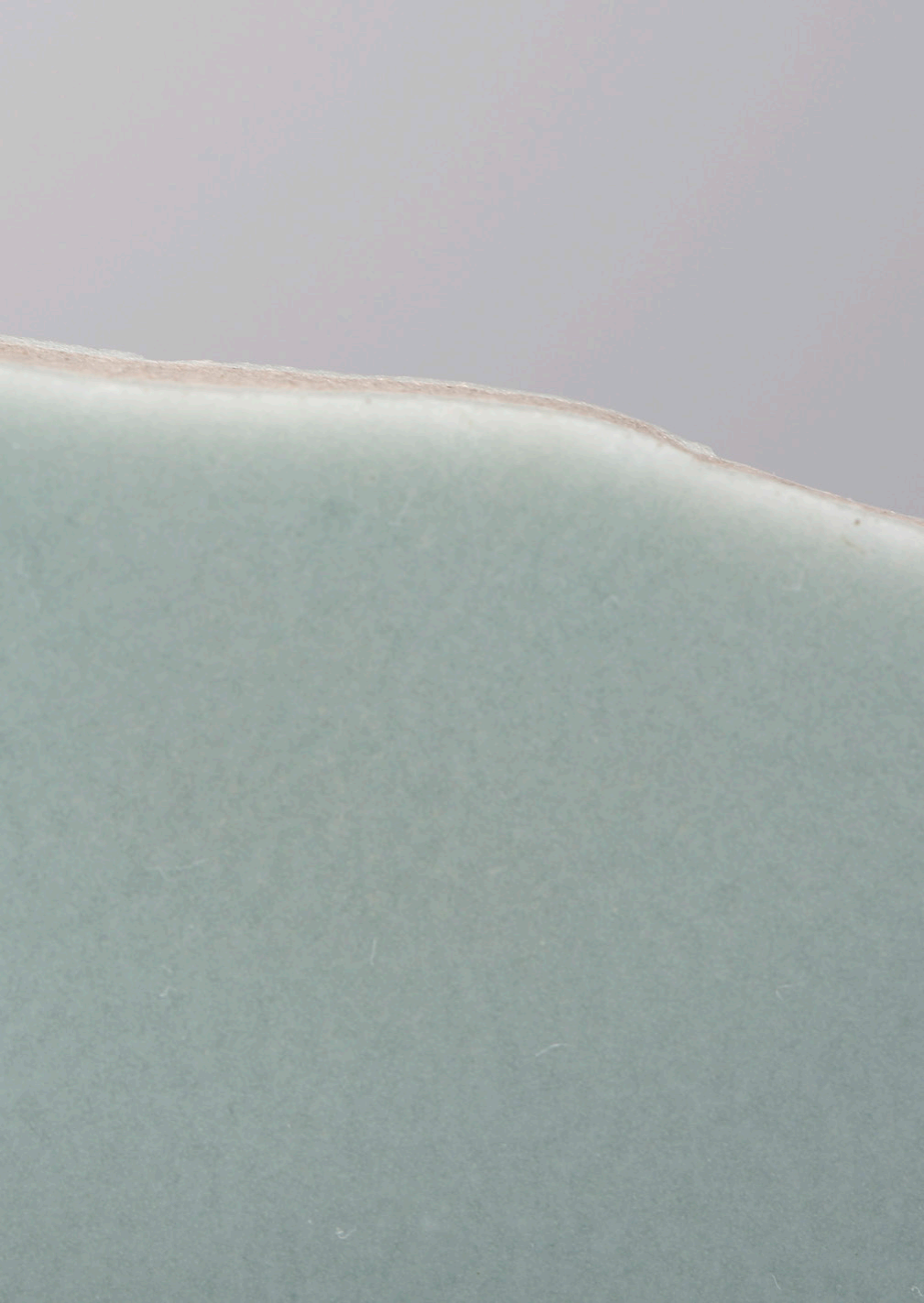

NO.601 是很能代表龙泉窑的粉青色釉面的瓷片。与官窑相比,龙泉窑的釉面更加平整,质感轻薄而刚挺。另外,龙泉窑的粉青偏向这种淡如烟的感觉。

由于原料和工艺各方面的微妙区别,官窑的质感一般是沉稳内敛的,而龙泉窑则晶莹轻薄。同时,由于瓷胎原料的不同,与官窑相比,龙泉窑的胎质要更加刚挺一些,加上釉面较薄,稳定性较高,也就显得更加骨感一些。

造成这些区别的根本原因,是产量和成本控制的需要。龙泉窑在釉色和釉质方面作出了简化,牺牲了官窑所追求的崇高美感,使工艺变得十分成熟和稳定,令高档产品也实现了有限的量产。即便是难度最高的粉青釉面,龙泉窑也经常生产出至今没有明显开片的完美品。当然,品质上的完美是以美学上的瑕疵为代价的。

看过前面的章节就会发现,官窑在同一色系内的变化十分细腻,比如同样是粉青色,有的偏深,有的偏浅,有的偏亮……而龙泉窑的釉色,基于工艺的简化和控制效率的提高,除了很少的特殊情况以外,灰度方向的变化并没有那么多。同时,龙泉窑的釉色更容易跳跃,也就是说,在不同色系之间的变化反而更加丰富——除了粉青之外,还有偏向水绿色的“梅子青”,偏向翠绿的“豆青”,以及一些因为工艺偏差偶然产生的特殊釉面,等等。

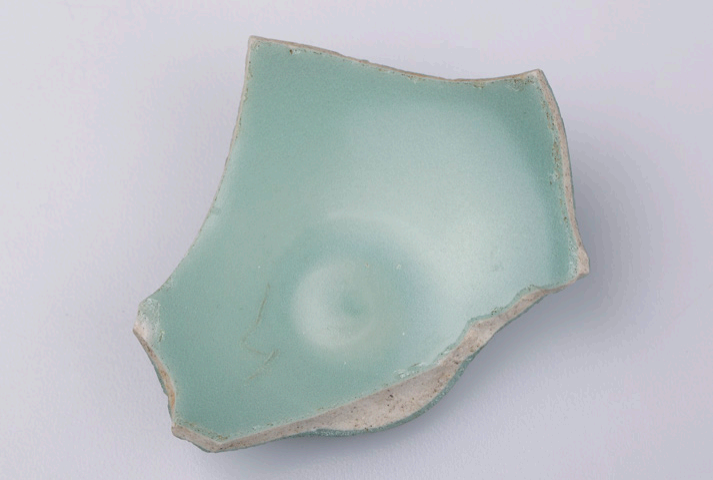

NO.602 就是典型的“梅子青”釉色,顾名思义,它像青色的梅子。这样的釉色,不知道最初是烧制粉青釉面时的误差导致的还是有意为之,总之都被作为合格品推广了,而且因为是更容易烧制的釉色,所以数量比粉青釉多很多。

NO.602 典型的梅子青釉面,美学上更加偏向传统的翠绿色青瓷,由于工艺的进步,经常有晶莹透亮的质感。但过于玲珑者绝非上品。

类型:石灰碱釉

产地:龙泉窑大窑区窑场

时代:南宋(1127—1279)

最宽处尺寸:99.7mm

NO.602-2 另一种高品质的梅子青釉面。

类型:石灰碱釉

产地:龙泉窑大窑区窑场

时代:南宋(1127—1279)

最宽处尺寸:78.1mm

NO.602-2 也算是梅子青,宋瓷色彩的名字并没有严格标准,多是对一种印象的形容。细看的话,这一片的气泡更加明显,这是它更具透明感的原因。龙泉窑和官窑一样,表面的色彩常常受到釉质的透光与折射的影响。

以上图文内容来自《遇见宋瓷(修订版)》一书的第六章,因推文篇幅有限,更多内容请关注新书《遇见宋瓷(修订版)》。

1983年生于四川成都,2005年毕业于中国外交学院法语系;2005至2007年入选欧盟伊拉斯谟斯项目,分别在英国圣安德鲁斯大学,法国佩皮尼昂大学,意大利贝加莫大学学习当代艺术及西方思想批判,获得硕士学位。回国后,从事当代艺术的研究及评论,翻译了近六十万字欧美艺术文献。个人研究项目包括中国思想及美术史、欧美哲学、中国高古瓷器、古典诗歌等。

| 过去曾有不少有关瓷片的专书出版,但未尝以镜头细察微观,视其为可颂之物,而非只是破物残品。先天歪崎或过烧之皿,早判极刑,埋土千年,如今重见天日,首绽残缺之美。片片破窘,宛若抽象小品,各有悦目画意,录载故乡往事,更为我们对古富认知带来新的领悟。此书以崭新视角再现宋瓷美学,冀能吸引新一代好艺之士,共享闲雅。

——仇国士,苏富比亚洲区主席 |

| “半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠哪得清如许?为有源头活水来。”许晟先生拿到了钥匙,并给大家打开了通往桃花源的栅栏。是一本富含真知、全视角剖析、时下迫切需要阅读的书。 ——韦九谷,东方陶瓷学会理事 |

| 好迷人的书。是近几年我的宋朝主题系列阅读中,正正需要的一本。以独树一帜角度,从碎片入手,引领我们由浅入深、精准贴近并一窥宋瓷堂奥;尤其优美细腻别有见地的文字,精采描绘勾勒出,如此久远以前、那已然消逝的朝代曾经一往无前奋力追寻过的至高之美,以及因而成就的艺术盛世的辉煌,无限神往。

——叶怡兰,饮食生活作家、Yilan美食生活玩家网站站主 |