阅读量95

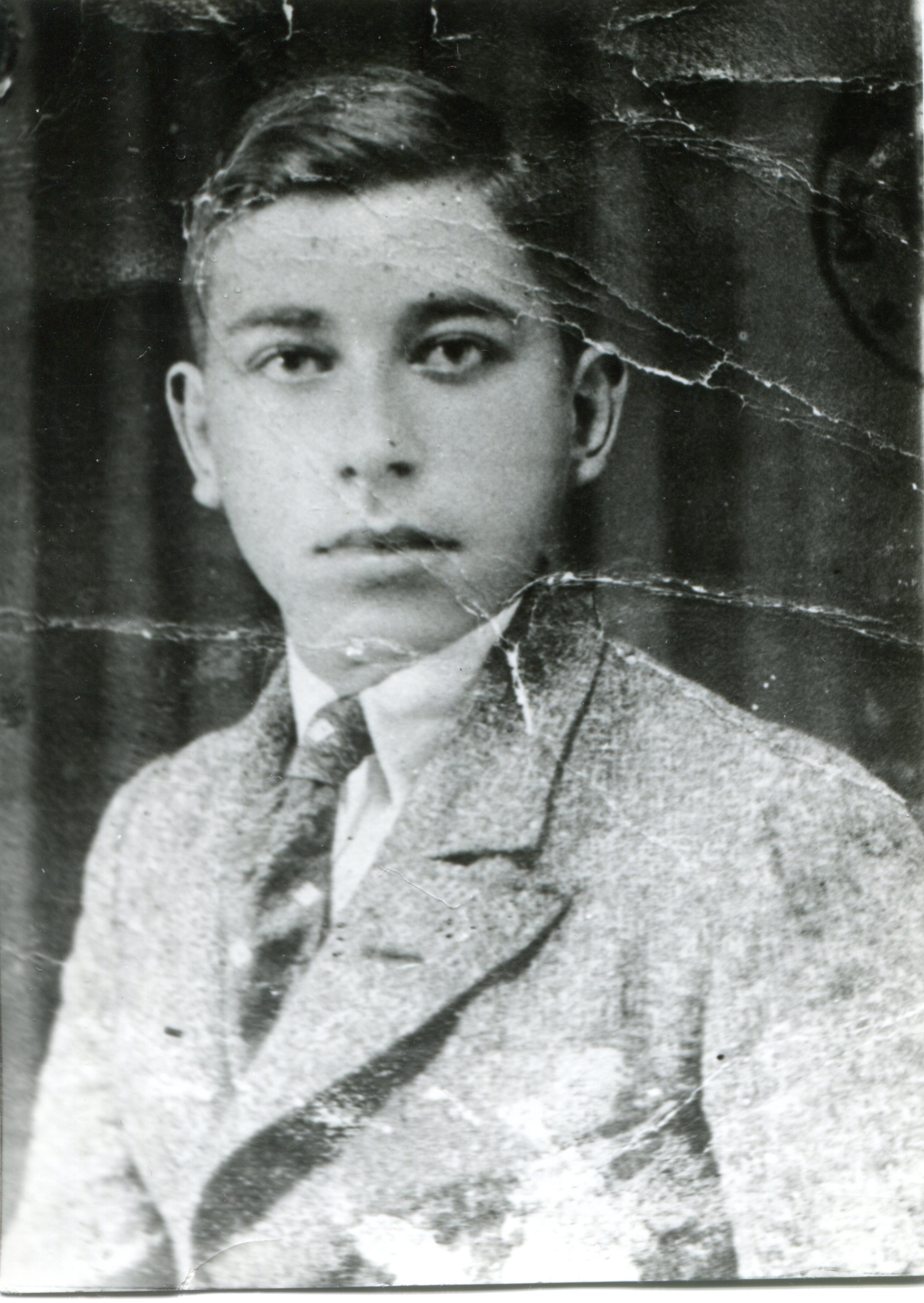

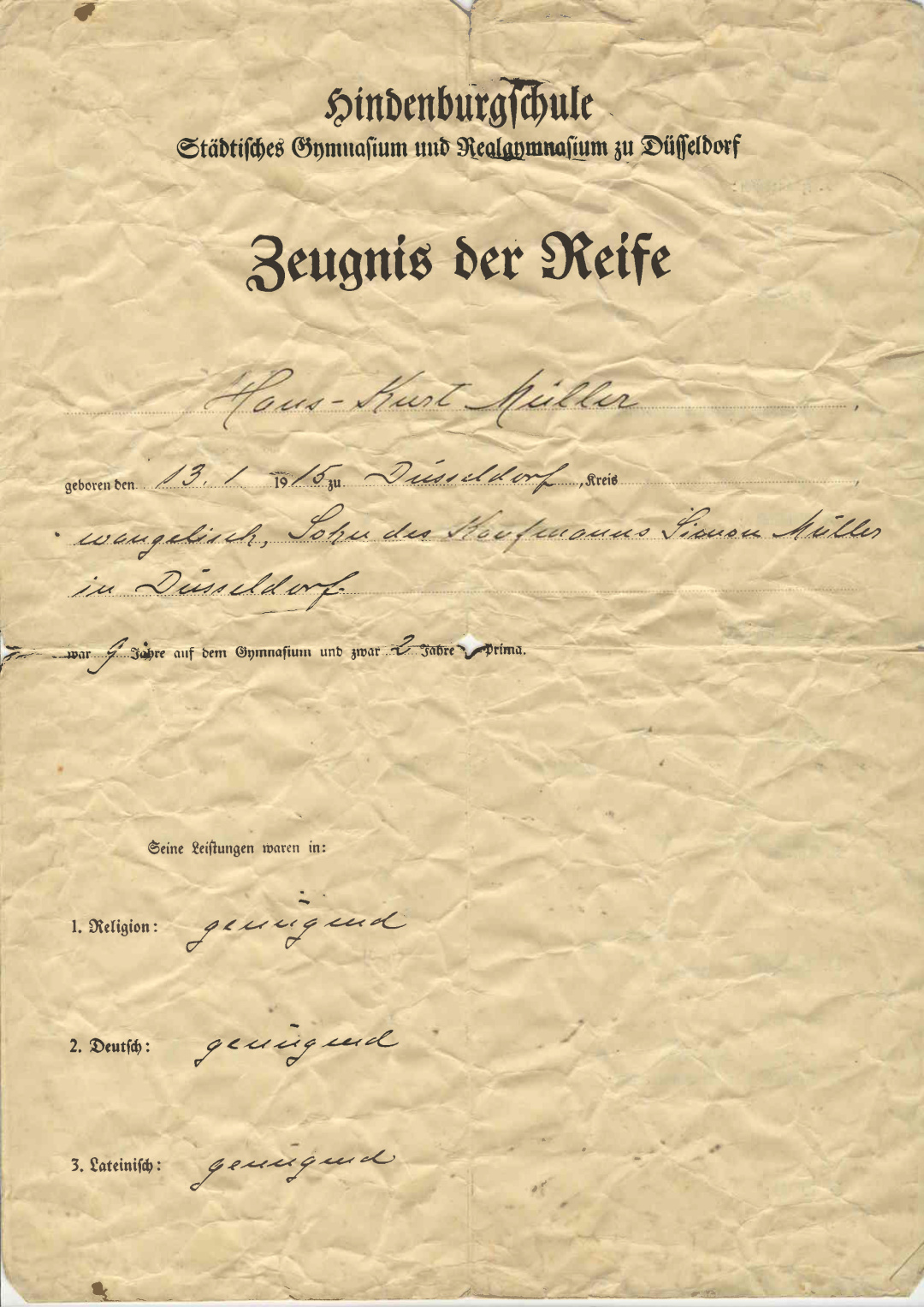

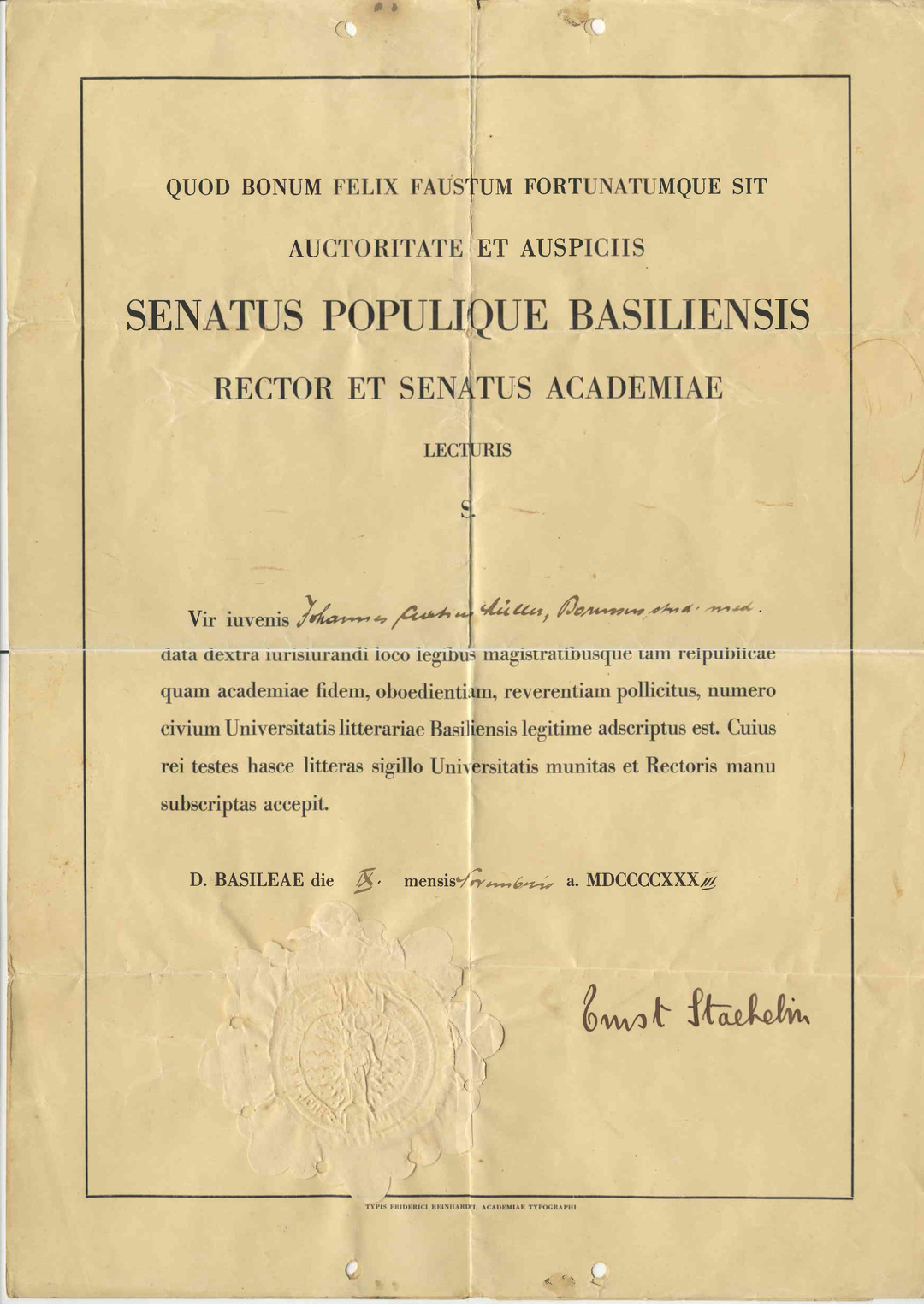

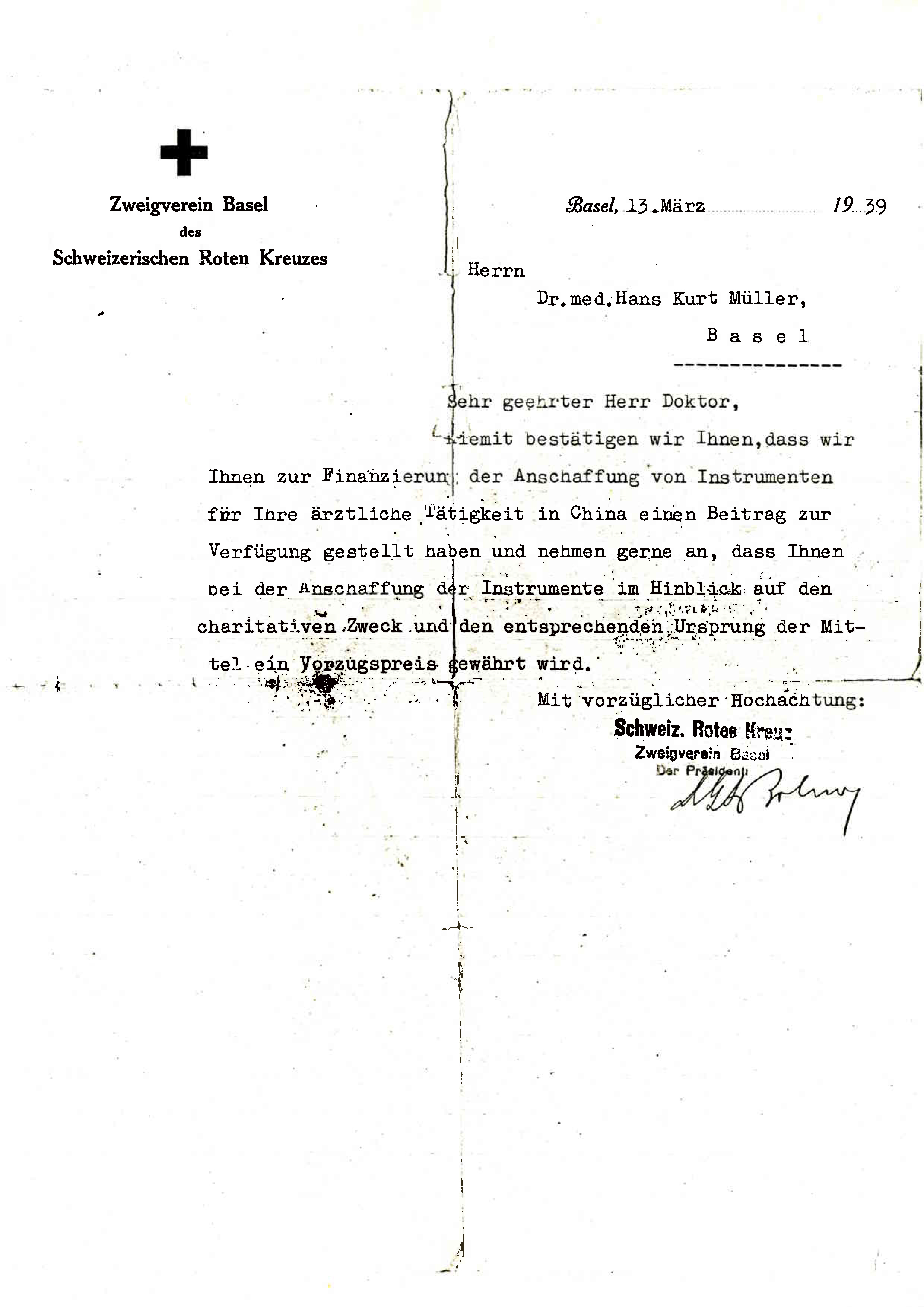

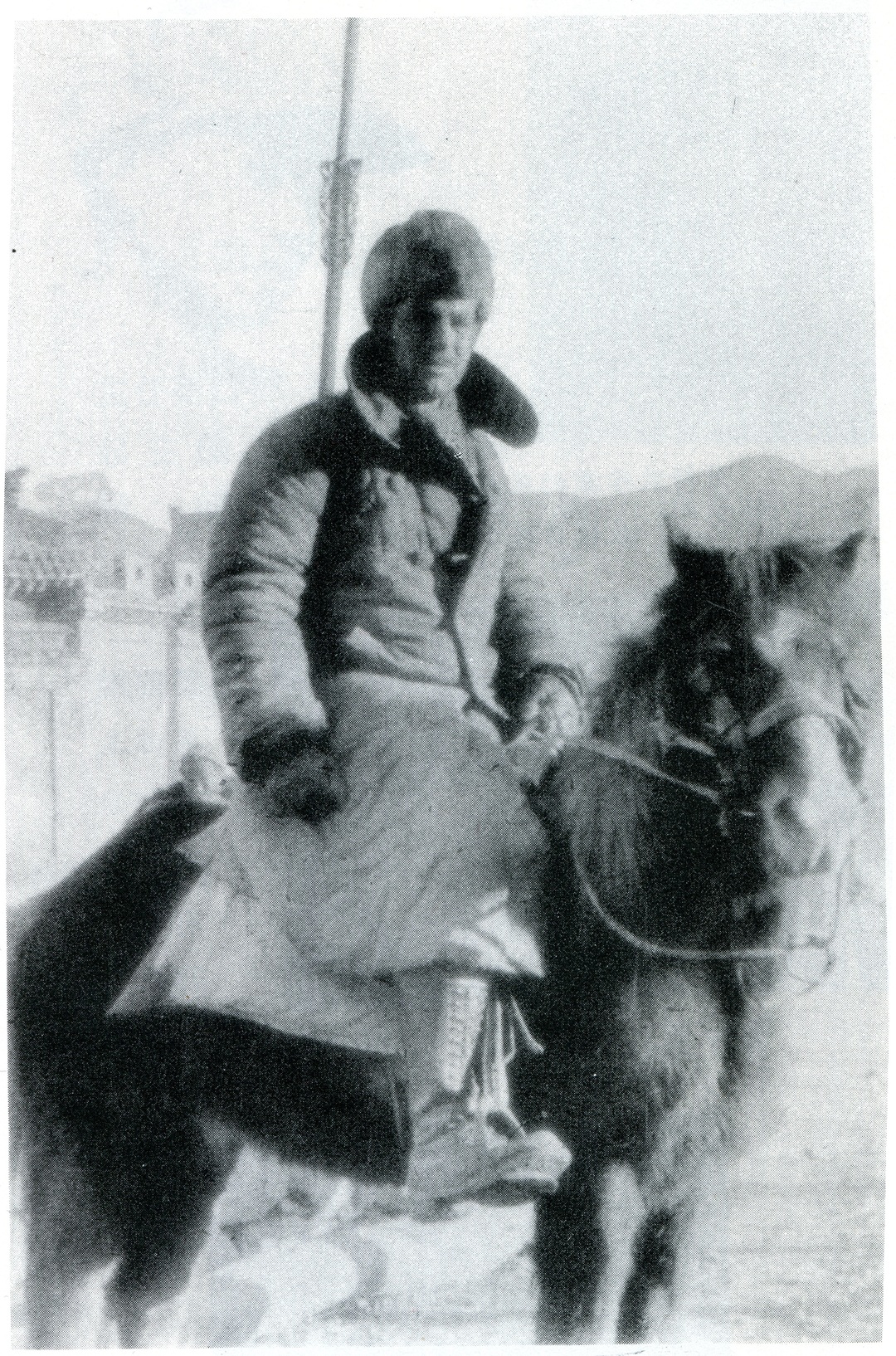

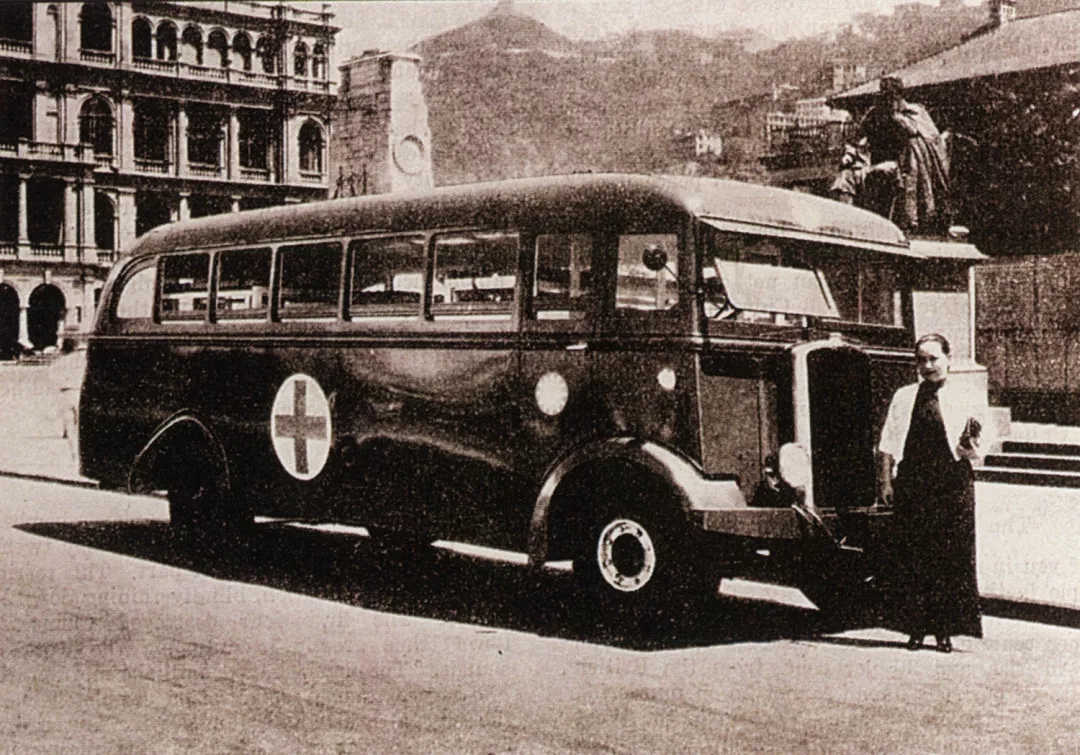

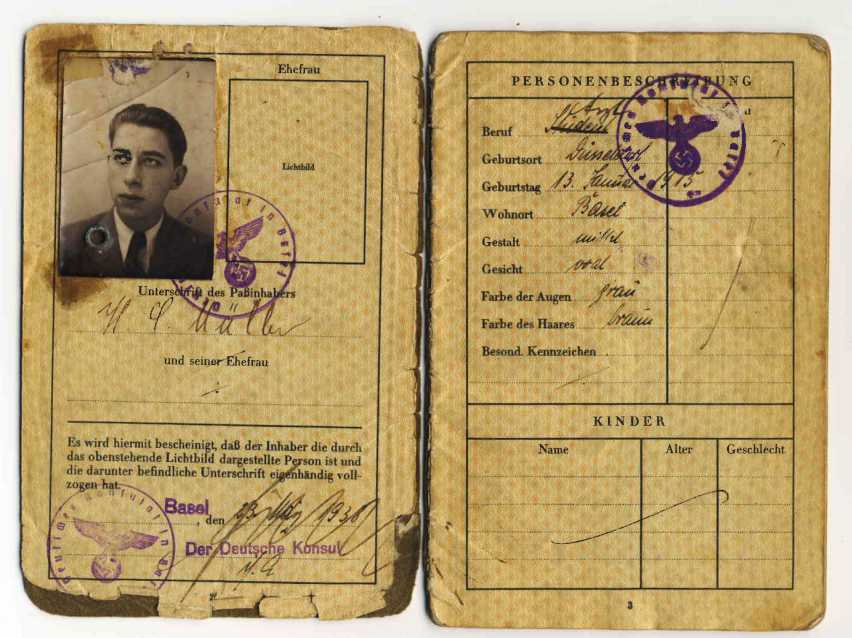

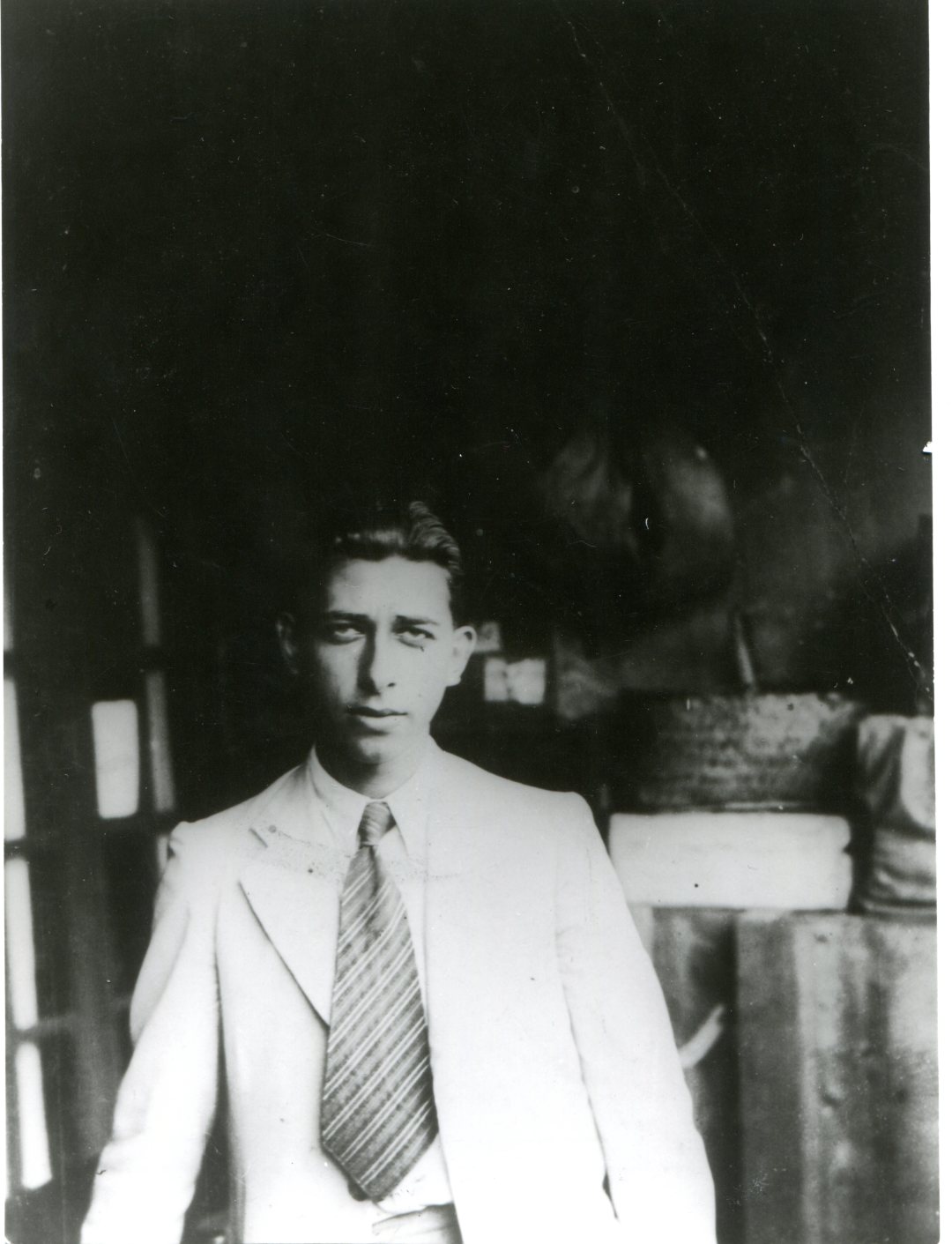

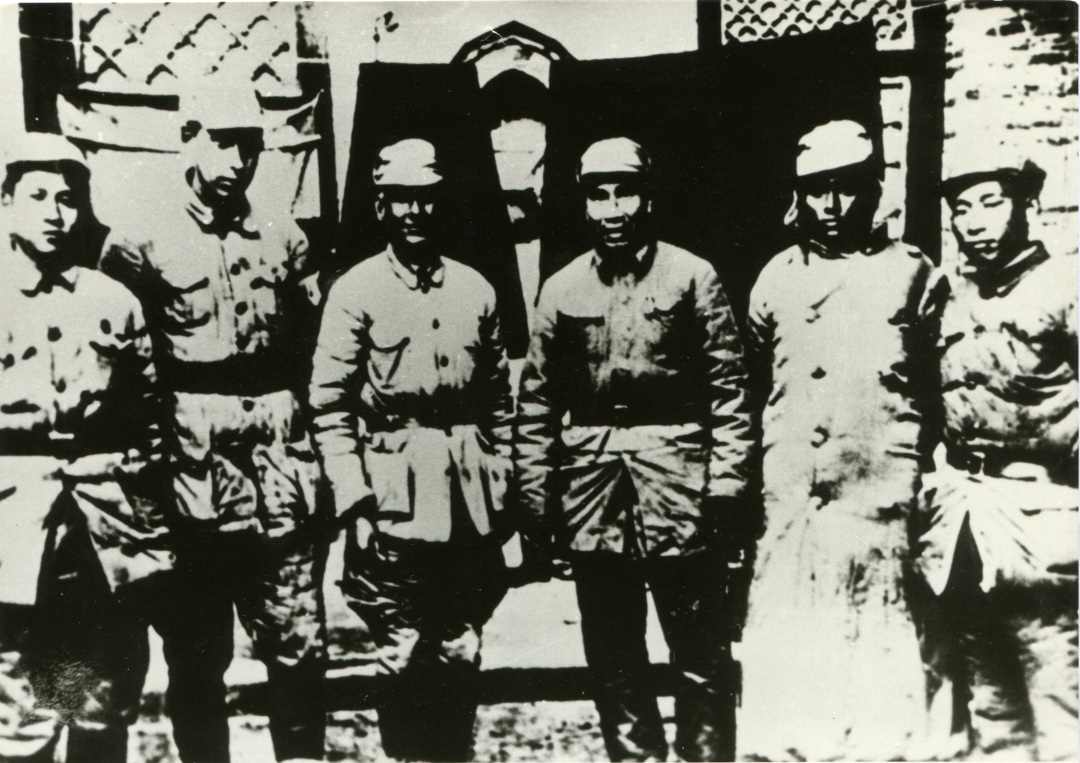

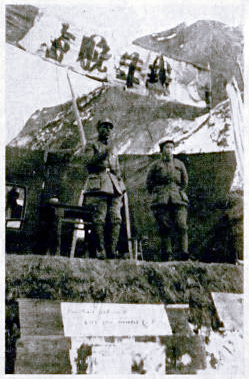

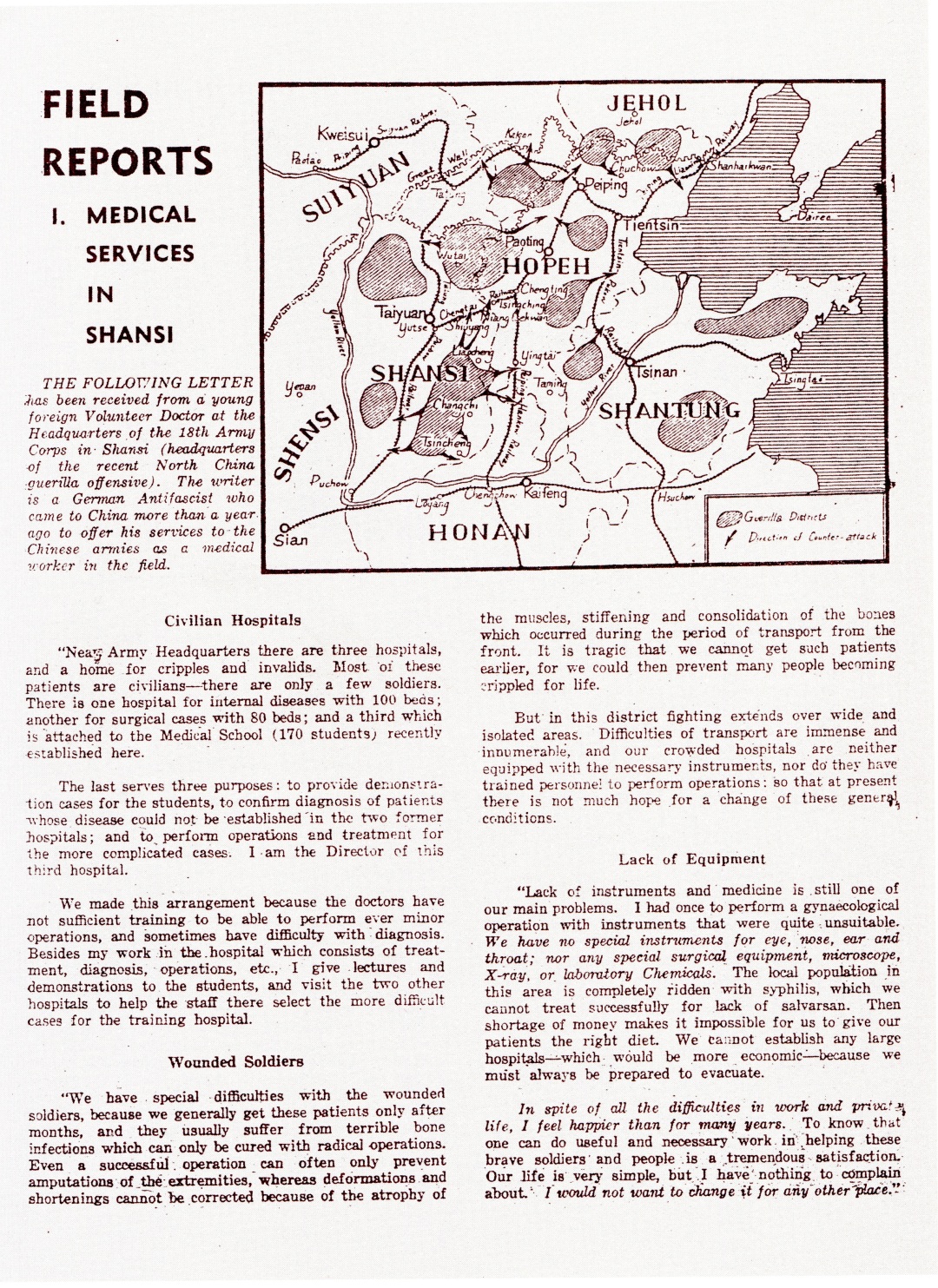

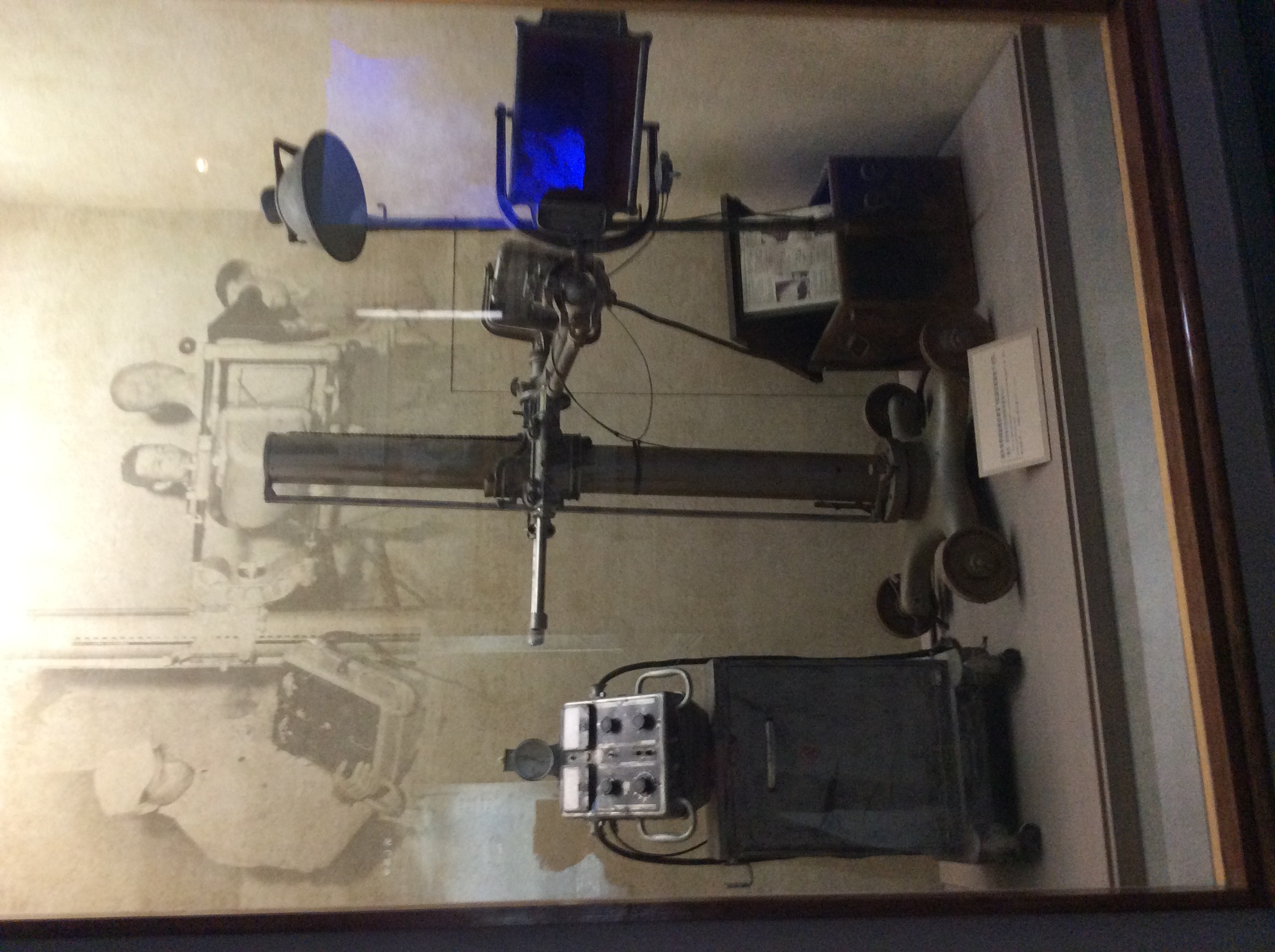

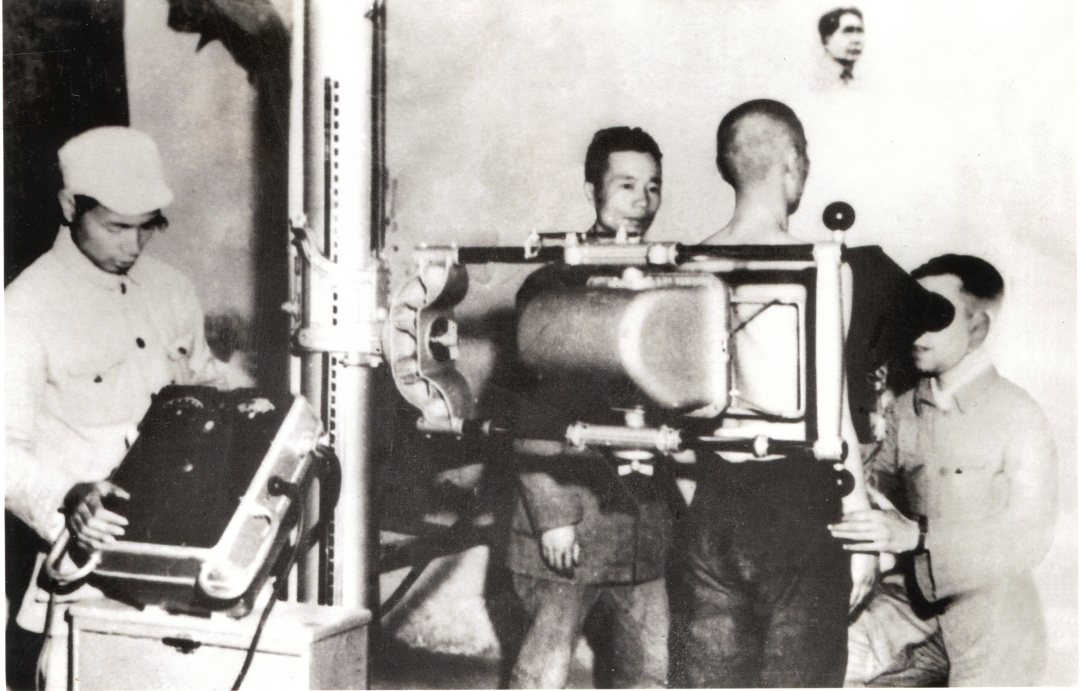

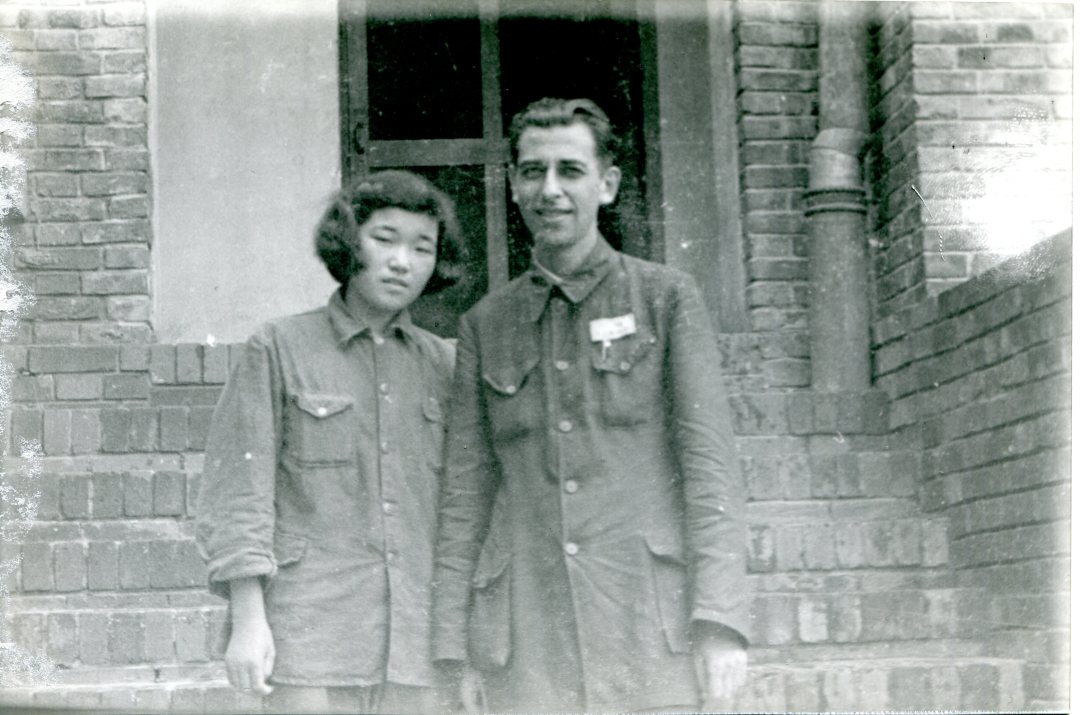

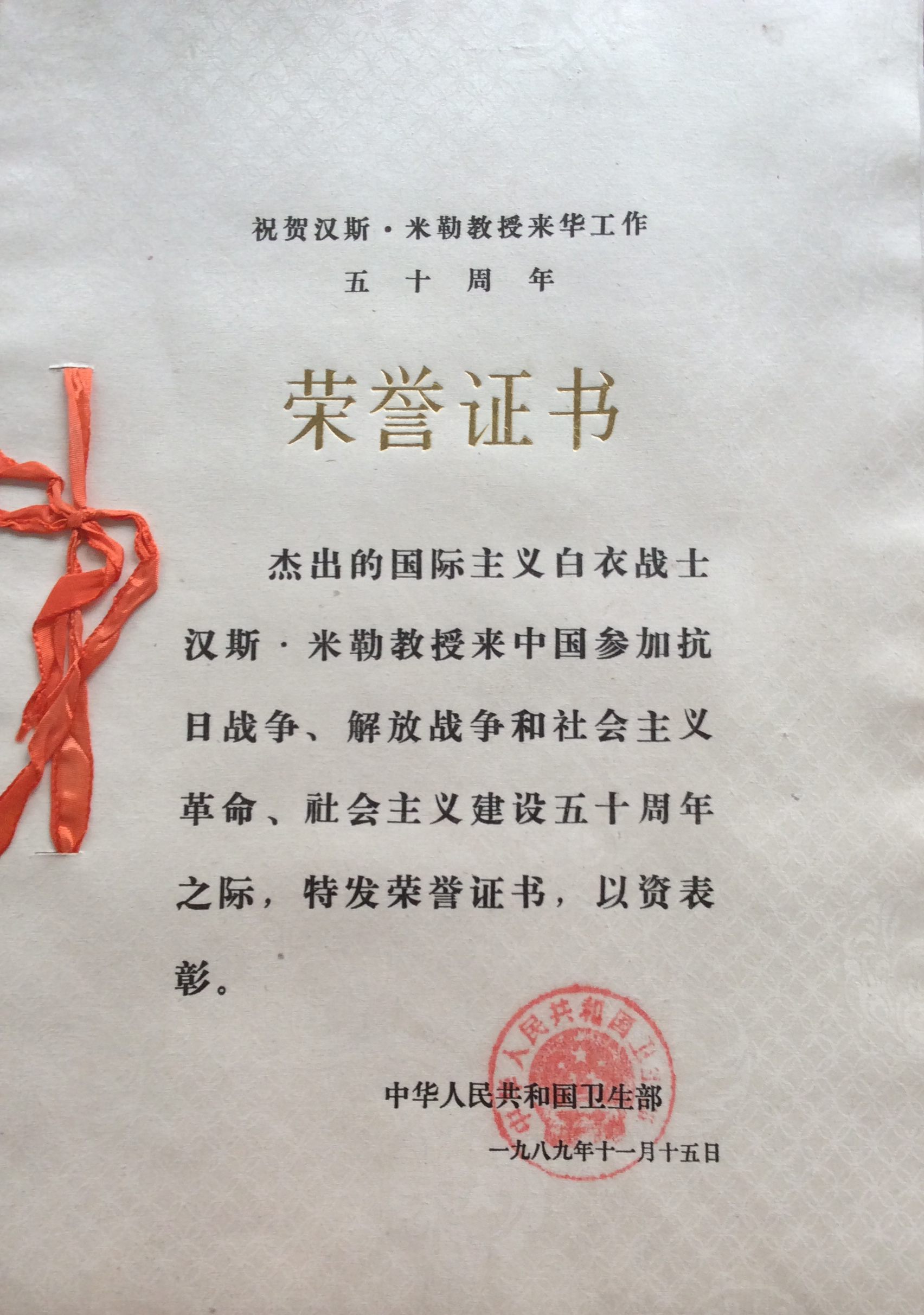

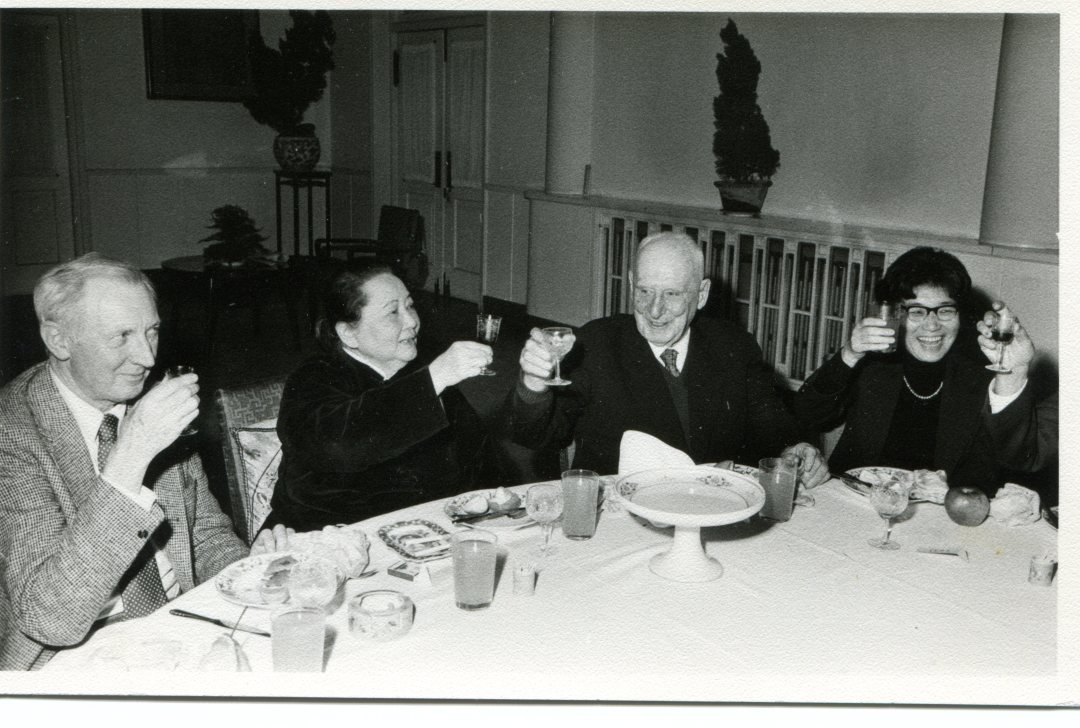

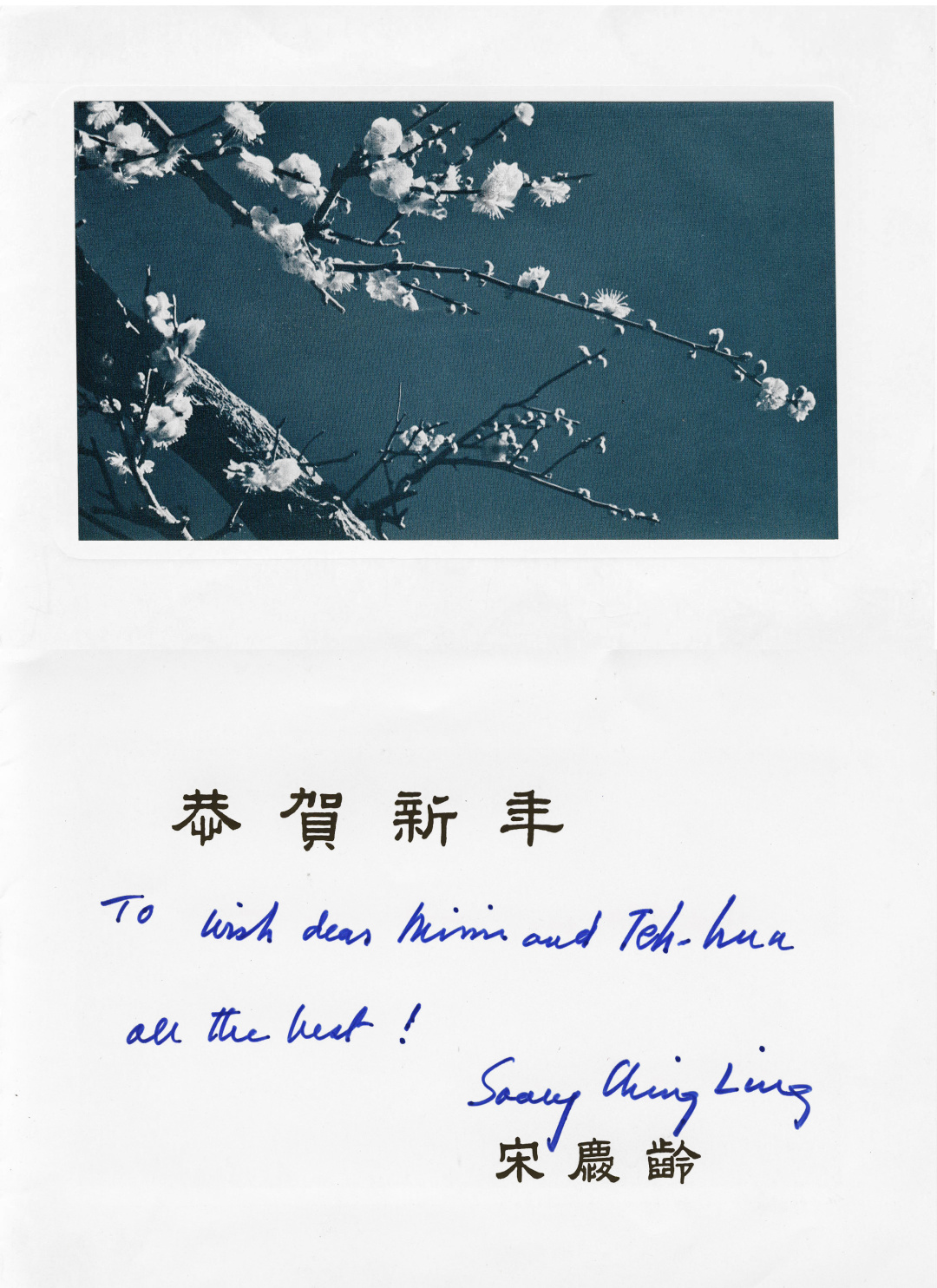

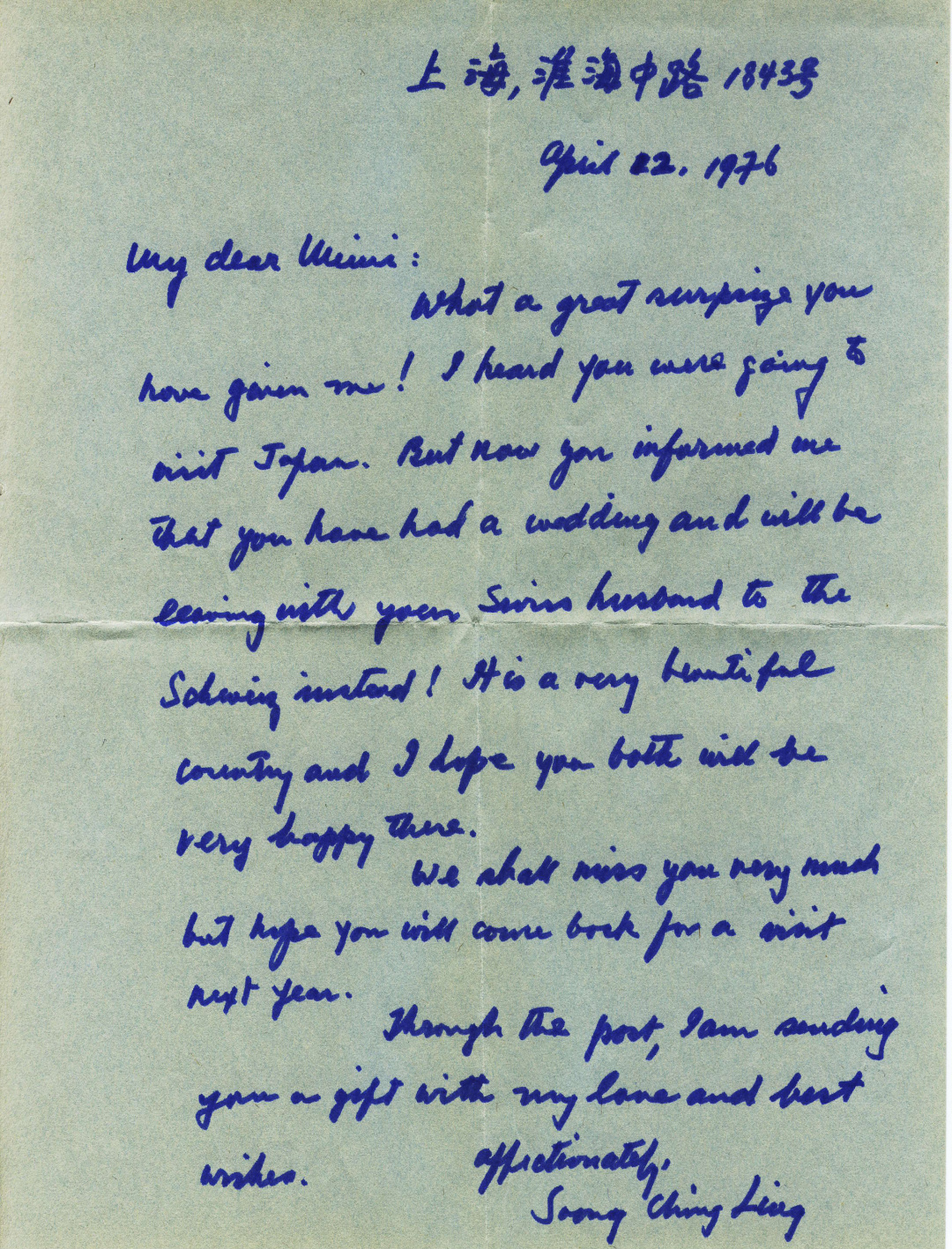

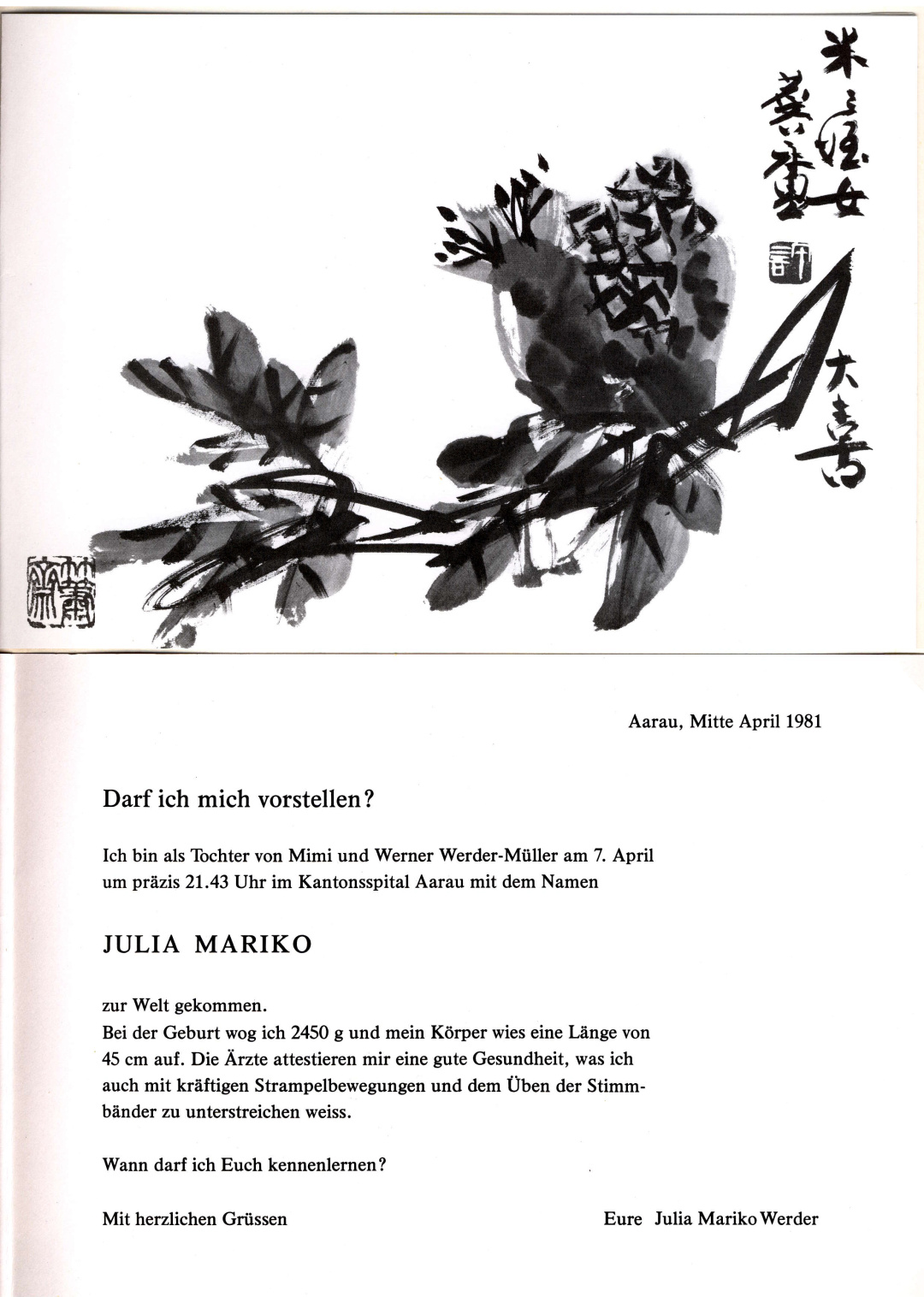

汉斯·米勒 保卫中国同盟协助援华的德国医生 ——纪念汉斯·米勒逝世26周年 1939年4月,汉斯•米勒从瑞士巴塞尔大学获得医学博士学位后来到香港,找到宋庆龄,通过她领导的保卫中国同盟(以下简称“保盟”),奔赴延安国际和平医院。从此,米勒的一生就与中国人民革命事业紧紧联系在一起,他与宋庆龄的友谊也就此开始。 当米勒在中国人民的抗日战场上以及解放战争中,以精湛的医术奋力救死扶伤时,他与宋庆龄以及她领导的机构(保卫中国同盟,后更名中国福利基金会)虽相距遥远,通讯艰难,但始终保持着联系,即使在繁忙的工作中,米勒仍以撰写战地报告的形式为共产党领导的抗日根据地和解放区争取医疗物质援助,米勒的名字也不时出现在保盟和中国福利基金会的档案中。 新中国成立后,特别当米勒一家定居北京之后,米勒与宋庆龄的交往越来越密切,米勒一家成为宋庆龄家的常客,米勒的女儿米蜜也与宋庆龄结为忘年之交。 汉斯·米勒在延安 一、逃出德国去瑞士学医 汉斯·米勒(Hans Müller,1915年1月13日-1994年12月4日),出生于德国文化名城、著名诗人海涅的故乡——杜塞尔多夫。父亲是犹太人,母亲则是日耳曼贵族之后。米勒是家中独子,1933年以优异成绩毕业于兴登堡中学后,全家人怀着美好的希望准备让米勒进入大学深造。可是,此时的德国政局混乱,阿道夫·希特勒攫取了最高权力,要求所有中学毕业后的青年,必须接受一年的劳动服役和军事训练,才可以升入大学或者分配正式工作。 米勒18岁高中毕业时的照片 米勒的高中毕业证书 米勒怀着十分复杂的心情来到劳动服务队。但不久之后,党卫军就准备将其中的犹太青年关进集中营。米勒属于半个犹太血统,如果继续待下去,只有被关进集中营。米勒设法逃离了德国,去瑞士巴塞尔大学学医。 在瑞士巴塞尔大学,米勒相继完成了内科、外科、妇产科及小儿科等多种科目的学业。 在巴塞尔大学读书时的米勒 在巴塞尔大学,米勒比较亲密的同学都比较激进,其中有一位是来自中国的共产党员江涛声。通过与他们的交往,米勒对法西斯的侵略本质,以及国际反法西斯斗争的认识,有了一定的提高。他开始关心西班牙人民的反法西斯斗争。通过江涛声的介绍,他也知道了东方伟大的中国人民,率先进行了艰苦卓绝的反抗日本法西斯的斗争。 1938年秋的一天,米勒去看望江涛声。刚走到宿舍门口,就看见江被几个便衣警察逮捕了。不知所措的米勒急忙赶往另几位同学处,谁知他们也都不见踪影。房东说,他们被瑞士当局抓走了。米勒不顾个人安危,直奔警察局,责问他们为什么乱抓人?要求立即放人!警察把他连推带搡地赶了出来。不久,米勒接到瑞士警察局的通知,限他在半年之内离境。 米勒不得不日夜兼程,在六个月之内完成博士论文,获得巴塞尔大学医学院授予的医学博士学位,结束了大学生活。 米勒获得的巴塞尔大学医学博士学位证书 米勒大学毕业后,既不能继续留在瑞士,更不能返回德国。正当此时,江涛声被瑞士当局无罪释放,两人见面后交流了对国际问题的看法。江涛声表示要回国参加抗日斗争,并动员米勒也到中国,一起参加中国共产党领导的抗日战争。米勒慨然允诺。江还要在瑞士处理一些事务,他让米勒先行。他们相约到香港,与宋庆龄领导的保盟取得联系后,再转赴中国内地。 二、到香港找宋庆龄 1939年4月10日,年仅24岁的米勒毅然卖掉了心爱的照相机,购买船票,带着从瑞士红十字会申请获得的一套医疗器械和会长的信函,离开瑞士,前往法国的马赛港,登上了驶向中国香港的“杜梅号”海轮。 瑞士红十字会给米勒开具的证明 抵达香港后,米勒急着去找宋庆龄的机构接头。保盟是一个国际救援机构,此时在西摩道21号办公。米勒在那里看到一片繁忙的景象,不断有人进进出出。最先接待米勒的是保盟中央委员爱泼斯坦。他很年轻,是位知名的记者,也是一位犹太人。他告诉米勒,“工合”与国际和平医院是保盟重点支援的两个项目工作。国际和平医院项目现在刚刚起步,正需要努力加紧开展工作,医疗设备、医药物资和医务人员都是当前最迫切需要也是最受欢迎的,很希望米勒这类专业人士前来参加援助中国抗战的斗争。米勒急切地报名,要求为中国的抗日斗争出力。他提出尽快安排他与中国共产党的代表联系,早日奔赴抗日战场。 于是,爱泼斯坦把米勒介绍给了廖承志。廖承志既是保盟中央委员,同时也是八路军驻香港办事处的负责人。他告诉米勒,准备安排他去延安,同时,还准备将募集到的医疗物资等一同运去。于是,米勒被安排在八路军驻香港办事处住了下来。 在保盟办公室,米勒遇到了新西兰记者詹姆斯·贝特兰,他也是保盟中央委员,曾经去过延安。他向米勒介绍了很多有关延安的情况,并说,此次将由他带队前往延安,与他们同行的还有几位志愿者,其中包括米勒的老朋友江涛声及其德国妻子,他们将分别去各个国际和平医院工作。贝特兰告诉米勒,他这次还将到白求恩工作的五台山国际和平医院考察,深入了解那里工作的进展情况和需要。 新西兰记者詹姆斯·贝特兰 在保盟办公室,米勒还见到了保盟的另一位中央委员——廖承志的姐姐廖梦醒,她兴奋而神秘地告诉大家,很快还会有一辆大型救护车从英国运来,届时会与已经募集到的一批医疗物资一起运往延安。 三、押运救护车去延安 1939年6月,在贝特兰带领下,米勒一行出发了。他们从香港登上小巧的近海货轮“泰山号”,启程前往海防。然后,再经由越南过广西、贵州、四川等地进入西北。他们此行带着保盟在香港募集到的一批抗日根据地急需的医疗物资,包括送给国际和平医院的23辆卡车、15000加仑的汽油、600多箱急需的医药物资。最值得骄傲的就是廖梦醒说的那辆大型救护车,是由英国约翰·桑尼科罗夫特爵士捐赠的。 宋庆龄在大型救护车前留影 这辆大型救护车有一节火车车厢长,外形十分醒目:车身喷成暗绿色,侧面的车身喷了国民党党徽,车顶上喷了大白圆圈,中间是大红十字。车里面能放9副担架,有6个轻伤员的座位,还配备了冷热水洗手盆,可以实施手术与抢救。驾驶员的座位就像英国公共汽车一样高居于发动机之上,庞大的车体最后面是流线型的车尾和双扇门、折叠梯,高于路面大约6英寸。 车队来到广西某个渡口准备用驳船过河(贝特兰 拍摄) 行驶在路上的大型救护车 大型救护车在开往西北的路上渡河 这辆定制的大型救护车虽然漂亮,但是实在不适合在陡峭蜿蜒、泥泞颠簸的路上长途跋涉。从香港经过海防开往南宁后,流线型的救护车尾部终于受损了,只得半路上找了一个修车铺把大型救护车的尾部割掉。以后一路遭遇暴雨、路障、塌方、空袭,以及发动机故障与爆胎,经过贵州群山到达图云关。 途径镇南关时,遇到白崇禧部队中一批新加坡华侨新兵得了疟疾,经贵阳八路军办事处安排,米勒被请去治病。日军飞机每天来轰炸,白天不能在村里住,米勒每天带着这批病人躲往山上的树林,晚上再带着他们返回驻地。直到一周后,这批病人全部痊愈。在这一过程中,同行的贝特兰等人也都感染了疟疾,经过短期休整之后,他们一行人再次上路。 他们经过贵阳、遵义和桐梓著名的具有72个急转弯的“蛇路”,到达了重庆。半路上还出过事故,吓得司机不敢继续开车。米勒就自告奋勇,跳上驾驶座,勇敢地代替司机开了一段路。 米勒的驾驶执照 在重庆稍事停顿后,他们一行继续往西北行进。最终到达西安,将全部押运的车辆与医药物资交付给八路军驻西安办事处。随后米勒与八路军一支运送物资的车队会合,一同前往目的地——延安。 四、见到毛泽东 米勒的目的地是延安,可是西安的国民党当局故意刁难他,拒不给他通行证。情急之下,米勒掏出了随身携带的盖有国民政府驻瑞士使馆签证的德国护照,厉声呵斥:“看看这是什么?你们政府同意我访问中国的任何地方,如果不同意我访问延安,我马上打电报去重庆,一切后果你们负!”西安当局的办事员不知底细,反倒被镇住了,只好在米勒的护照上盖了允许通行的公章。 米勒的护照照片 经过3个月的漫长而艰险的路途之后,米勒终于在1939年9月到达了延安。 1939年9月米勒初抵延安时的照片 有一天下午,米勒接到通知,说毛泽东要设便宴招待他。米勒既紧张又兴奋,他知道毛泽东是中国共产党的领袖,是党内享有极高威望的理论家。他刚到中国,什么也不了解,也没有读过马克思的著作,真不知道到时候同毛泽东怎么交谈。 此次会谈由马海德担任翻译。10月29日,在马海德的陪同下,米勒来到杨家岭一间宽敞的窑洞,他注意到桌子上、木箱上零乱地堆放着许多书籍、杂志和文件。毛泽东气度非凡,精神充沛,伸出手来亲切地同他握手,毛泽东和蔼的态度一下子打消了他的拘谨。毛泽东与米勒很随意地攀谈着,他们谈到了德国的社会状况、米勒的家乡杜塞尔多夫的风俗民情、米勒来中国的所见所闻、德国的文学,以及贝多芬的音乐。米勒发现,毛泽东知识渊博,兴趣广泛,富有幽默感,并不是一个难以接近的刻板的人。 他们两人还就当时的国际形势交换了看法。米勒表示,他坚信希特勒发动的法西斯侵略战争必然以失败告终,世界人民的正义斗争虽然艰苦曲折,但还是一定会胜利!毛泽东表示赞同米勒的看法,建议他在延安各处看看,不要急于工作,作为刚从欧洲来到中国陕北的医生,对中国的一切,特别是生活习惯,将有一个逐渐适应的过程。 1939年米勒与马海德医生在延安的合影 卫生部门的领导征求了米勒的意见后,决定安排他在延安拐峁白求恩国际和平医院担任外科医生。 随着抗战的深入,华北战场战斗异常激烈。米勒认为,延安不是前线,他再次坚决地提出要求,一定要到第一线工作。毛泽东在做了缜密安排后,同意了米勒的要求,派他到山西八路军总部去。 1939年米勒随车队赴太行山途中 五、“当一个白求恩式的好大夫” 米勒到达八路军总部不久,就赶上追悼白求恩大夫的大会。参加这次大会,对他的触动很大。他决心向白求恩学习,做一个白求恩一样的大夫。 朱德总司令问米勒,是否知道白求恩?米大夫说:“知道。上个月12日,白求恩大夫在前线为伤员实行手术时,割破了手指,因为病菌感染而逝世的。”朱德怀着沉痛的心情讲述了白求恩大夫的事迹,特别提到了白求恩大夫深受八路军爱戴的情况。朱德深情地说,白求恩大夫是为了中国人民的解放事业献出自己宝贵生命的,他在弥留之际,还不忘祝愿中国人民取得革命胜利。我们要是不打败日本帝国主义,就对不起白求恩和一切热情帮助我们的同志。朱德接着说,我们将在12月24日隆重举行追悼白求恩大夫大会,你是否参加?米勒说,当然参加! 1939年12月朱德与米勒、爱德华等人在山西武乡八路军总部合影 于是米勒与印度援华医疗队的三位大夫:爱德华、柯棣华和巴苏华一起参加了追悼大会。爱德华代表印度援华医疗队讲了话,米勒也上台讲了话,他简单地表示:“白求恩从大洋彼岸的加拿大来到中国,他是为了反法西斯。他是我们医务工作者的榜样。我从大西洋另一边的欧洲来到中国,也是为了反对法西斯。我将会像白求恩那样,把自己的一切奉献给中国人民的抗日事业。”最后他用白求恩常用的西班牙式的举拳头敬礼作为结束,并向大家表示了决心:“一定要沿着白求恩的道路,为中国人民和全世界人民的正义事业,贡献出自己的一份力量,当一个白求恩式的好大夫。” 1939年12月24日,爱德华在八路军总部的白求恩追悼会现场讲话 米大夫在八路军总部的日子里,依靠自己精湛的医术和忘我奉献的精神,很快远近闻名。他在医院除了为伤病员治疗外,还为周围的老百姓治病,甚至远近的妇女生孩子,也请他接生。无论刮风下雨,或是三更半夜,米勒对群众有求必应,与百姓亲如家人。当地老百姓觉得叫德国大夫不顺口,还是习惯地用当地方言叫他外国菩萨“米拉”(山西武乡的农民把“勒”字读作“拉”音)。 为了适应战争环境和作战需要,米勒组建了一支医疗技术较强的手术队,在太行山区各根据地巡回医疗。他率领手术队与敌人“玩捉迷藏”,穿梭奔波于日军扫荡部队之间,活跃在广阔的太行山区。在“百团大战”的战役中,在他和全体同志的共同努力下,曾一次将200多名伤病员全部胜利转移到了安全地带。 米勒在转送伤病员过河 米勒在用担架转送伤病员 米勒在运送医疗物资到边区 米勒最难能可贵之处就是一切为了伤病员,在救死扶伤的同时,尽量保全战士的肢体。当时,战事紧张,医药紧缺,一般对难治而没有生命危险的伤员往往采取截肢手术,这样伤口愈合快,操作也容易。可是米大夫没有这样做。面对肢体里有弹片的伤员,他总是反复考虑治疗方案,尽量保全战士的肢体,做到既能取出肢体里的弹片和碎骨,又不加大关节的损伤。为了取出战士体内的弹片和碎骨,宁可自己耗时费力,甚至做整整一天的细致手术。米勒因为长期的劳累和营养不良,身体状况很差,在做这类手术过程中,多次累到几乎休克。但是他咬牙坚持,目的就是在挽救伤员生命的同时,尽量保住他们的肢体,让他们重返战斗岗位。 米勒用过的听诊器 六、写给宋庆龄的报告 米勒在繁忙的工作中,坚持撰写战地工作报告,再由保盟驻延安代表马海德寄往香港,向保盟报告保盟所支援的晋察冀抗日根据地医疗事业的情况。下面就是米勒所写报告中的一份,刊登在保盟的对外宣传刊物《保卫中国同盟盟新闻通讯》第22期(1940年11月1日)上。 保盟通讯英文版 米勒写给宋庆龄的报告《山西的医疗情况》,刊登在保盟通讯上 当年带队与米勒同行的贝特兰是《保盟通讯》的编辑,他在编辑米勒这篇报告时,特意加了编者按: 这封信是一位年轻的外国志愿人员写的。他是山西第十八集团军总部(最近华北游击战役的总部)的医生。他是一位德国的反法西斯战士,于一年前来到中国,以战地医务人员的身份来帮助中国军队。 米勒就用这台打印机为保盟通讯写了大量的战地报告 七、X光机的故事 1944年,抗日战争进入十分艰苦卓绝的关键时刻。宋庆龄领导的保卫中国同盟加紧工作,努力为支援国际和平医院项目募捐。南洋爱国华侨组织积极响应宋庆龄的号召,捐赠了一台大型X光机,几经周折运到了重庆,希望尽快运往目的地延安。宋庆龄与时任盟军中国战区参谋长的史迪威将军商量,请求他提供帮助。 宋庆龄与史迪威在交谈 史迪威将军十分钦佩宋庆龄的人品和精神,一口答应,决定用定期飞往延安的美军军用飞机运送X光机。 由于X光机太大,无法进入军用飞机的舱门。于是,史迪威将军下令将飞机舱门改大。结果改大了的舱门,尺寸还是差了一点点,机器怎么也放不进去。为了减少周折和变数,最后决定不再耽搁,马上将整机以外的一些附件予以拆卸后,立即起飞,待整机运抵医院后再行安装。就这样,这台大型X光机终于运到了延安国际和平医院。可是,被拆卸的部件怎么也装不上,最后由米勒出马,终于将拆下的部件重新安装成功并进行调试后投入使用。 这台大型X光机器,在当时的延安,真是个了不起的宝贝,发挥了不小的作用。 今天,在抗战胜利纪念馆中,有一个展柜,里面陈列着一台大型X光机。展柜的背景是一张巨幅照片,照片上那位为伤病员透视的大夫就是汉斯·米勒。协助米大夫的那位,是国际和平医院的院长鲁之俊。 当年米勒使用过的X光机(抗战胜利纪念馆藏) 汉斯·米勒在X光机后为病员检查身体 八、中国乙肝疫苗之父 抗战胜利后,米勒又参加了中国人民的解放战争。在艰苦的战争年代,他以忘我的精神与精湛的医术,救治了无数伤病员,被誉为来自德国的白求恩。同时,在并肩救死扶伤的战场上,他与来自日本的女八路中村京子相知相爱,喜结良缘。 1949年米勒与中村京子的合影 新中国成立后,米勒加入了中国国籍和中国共产党,继续为中国人民的建设事业及卫生事业,贡献自己的智慧与力量。特别是为中国乙肝病研究与乙肝疫苗的研制及应用立下功勋。 1973年10月,米勒以中国代表团团长的身份率团出席东京国际肝病研讨会。在会上,米勒报告了中国利用新的乙肝检测方法所取得的成果,提供了纯化的表面抗原、抗体及敏感血球。经鉴定,试剂完全符合国际标准。米勒的报告得到与会者的重视和一致好评。 1973年米勒出席东京国际肝病研讨会并在大会作报告 1973年米勒在东京与国际同行交流 乙肝试剂研制成功后,米勒并不满足。他认为,能够成功地进行肝炎的科研及早期诊断,但并未解决肝炎的预防问题。米勒又向科研组提出更高的要求。一定要研制出中国的乙肝疫苗,一定要实现预防接种。 科研小组经过几百次反复试验,1975年7月1日,赶在中国共产党诞生纪念日之际,终于制成了我国首批乙肝疫苗。大家说,这是个值得纪念的日子,是一个很有意义的成果。所以,也要给这个成果起个有纪念意义的名字。于是,大家为这个在伟大的中国共产党生日这天诞生的中国人自己研制的乙肝疫苗起名“7571”,作为大家向伟大的党的生日奉献的一份最有意义的厚礼。 中国终于成功地制成了乙型肝炎疫苗,跨进了肝病研究的世界先进行列。中国第一个肝病研究所也成立了,米勒担任了研究所的名誉所长,为普及疫苗接种不懈呼吁。 1989年,是米勒来华工作的第50周年。中国政府为他举行了隆重的庆祝与表彰会,授予他杰出的国际主义白衣战士称号,他被誉为“活着的白求恩”。 米勒来华工作五十周年的荣誉证书 卫生部给米勒颁发的徽章 1992年,为了宣传和弘扬米勒长期支持和参加中国人民革命和建设事业的事迹和崇高的国际主义精神,国家博物馆和河北博物馆分别为他举办了“杰出的国际主义白衣战士——汉斯·米勒展”。米勒大夫亲身感受到中国政府与人民对他这位来自莱茵河畔的白求恩所追求、奉献与付出的认可。 1992年6月赵朴初参加汉斯·米勒展 汉斯·米勒在愉快地在看展览 九、宋庆龄家的常客 1961年,米勒一家从东北调到北京定居,与宋庆龄的寓所不远。宋庆龄热情地邀请米勒夫妇到家中做客,并仔细询问了米勒的家庭情况,叮嘱今后要带着孩子一起来做客。从此,米勒一家便成了宋庆龄家的常客。每当宋庆龄家里周末放电影,她一定会邀请米勒全家去看。宋庆龄在家接待外国专家或者邀请来自国外的老朋友时,也一定会邀请米勒夫妇陪同。 宋庆龄与中村京子的合照 1980年12月2日,米勒、宋庆龄、艾黎和中村在宋庆龄北京家中为艾黎庆祝生日(左起) 宋庆龄见了米勒的女儿米蜜之后,很喜欢她,嘱咐米蜜有空去玩。几乎每到周六,米蜜与弟弟米德华一从学校回到家就赶紧洗澡换衣服,因为,宋庆龄早已写条子过来了,让他俩先去吃晚饭,然后看电影。他俩曾经在宋庆龄寓所的院子里照了不少像片。 宋庆龄送给米蜜和米德华的新年贺卡 1976年,米蜜结婚了,正在上海的宋庆龄立即赠送了一份礼物,还附上一封信,祝贺米蜜新婚。婚后,米蜜随瑞士丈夫到国外定居。米蜜以为她与宋庆龄之间的联系就此中断了。没想到她竟在瑞士意外地收到了宋庆龄的来信。从此,她们又开始了通信。《中国建设》是宋庆龄钟爱的对外刊物。米蜜到瑞士后,一直收到宋庆龄亲自寄出的《中国建设》杂志,每期不落。 宋庆龄祝贺米蜜新婚的信 1978年米蜜回国探亲,专程去看望宋庆龄。宋庆龄很高兴,主动提出为米蜜举办一个派对,依照米蜜开出的名单邀请客人。在派对开始前,宋庆龄还与米蜜和她的丈夫一起合影。米蜜高兴极了,也感动极了,她一直把照片还有底片都当成宝贝珍藏着。之后,宋庆龄特意送了一件缎子面的儿童斗篷和2双刺绣的虎头小鞋给米蜜。尽管那时米蜜还没有孩子。 1978年宋庆龄与米蜜夫妇的合影 宋庆龄送给米蜜的一件儿童斗篷和2双虎头小鞋(宋庆龄陵园收藏) 1981年4月7日,米蜜的女儿顺利降生。米蜜第一时间就向宋庆龄报喜,并给她寄去了女儿优利亚的出生通知卡。 米蜜给宋庆龄寄去的女儿出生贺卡 可那时宋庆龄已经重病。接到宋庆龄逝世的消息时,米勒夫妇正在瑞士,没能赶上出席国内的追悼活动,他们参加了中国驻瑞士大使馆举行的悼念宋庆龄仪式。那一刻,他们都特别伤心,感觉失去了一位十分亲近的长辈和家人。 1994年12月4日,米勒在北京逝世。在与病魔抗争时,他曾说:“这50多年来,我能够和中国人民共命运,同呼吸,是我一生中最大的安慰。虽然我现在体弱多病,行动有些不便,常常心有余而力不足。但是我觉得心还不老,总想为人们的健康再作一些力所能及的贡献。” 2015年是纪念世界反法西斯胜利暨抗战胜利70周年的大日子,也是米勒的百年诞辰。中村京子全家一致决定做了两件事:一、讲述两个洋八路与中国人民共同奋斗的故事;二、再做一次捐赠,把米蜜珍藏的宋庆龄所赠的几件文物——斗篷和小鞋捐赠给宋庆龄陵园。 米勒全家希望曾经逝去的岁月不被尘封,曾经发生的故事不被淡忘,让更多的人了解历史,不忘历史,知道文物背后的感人故事。让更多的人,学习发扬革命前辈的精神。 撰文 | 沈海平 配图 | 沈海平 朱玖琳 编辑 | 朱玖琳 崔正秋 排版 | 崔正秋 本文为上海宋庆龄研究会版权所有,欢迎转发, 如需转载,请联系后台告知,侵权必究。 长按关注我们 Long press the QR code to follow us 宣传宋庆龄思想 弘扬宋庆龄精神