阅读量83

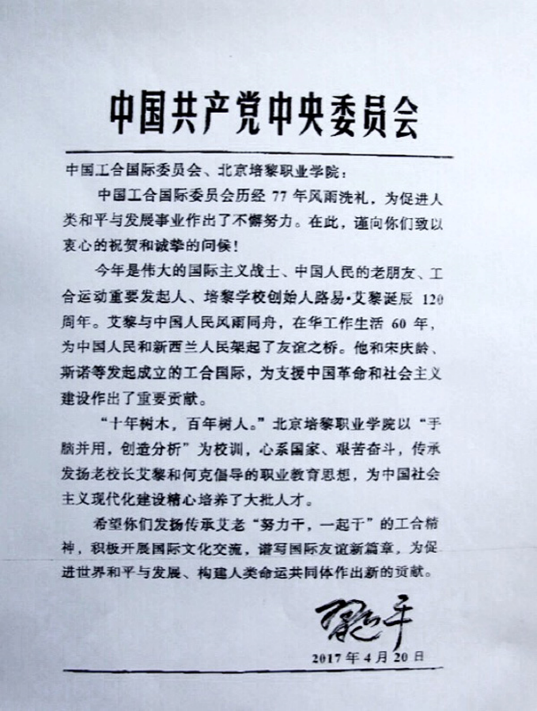

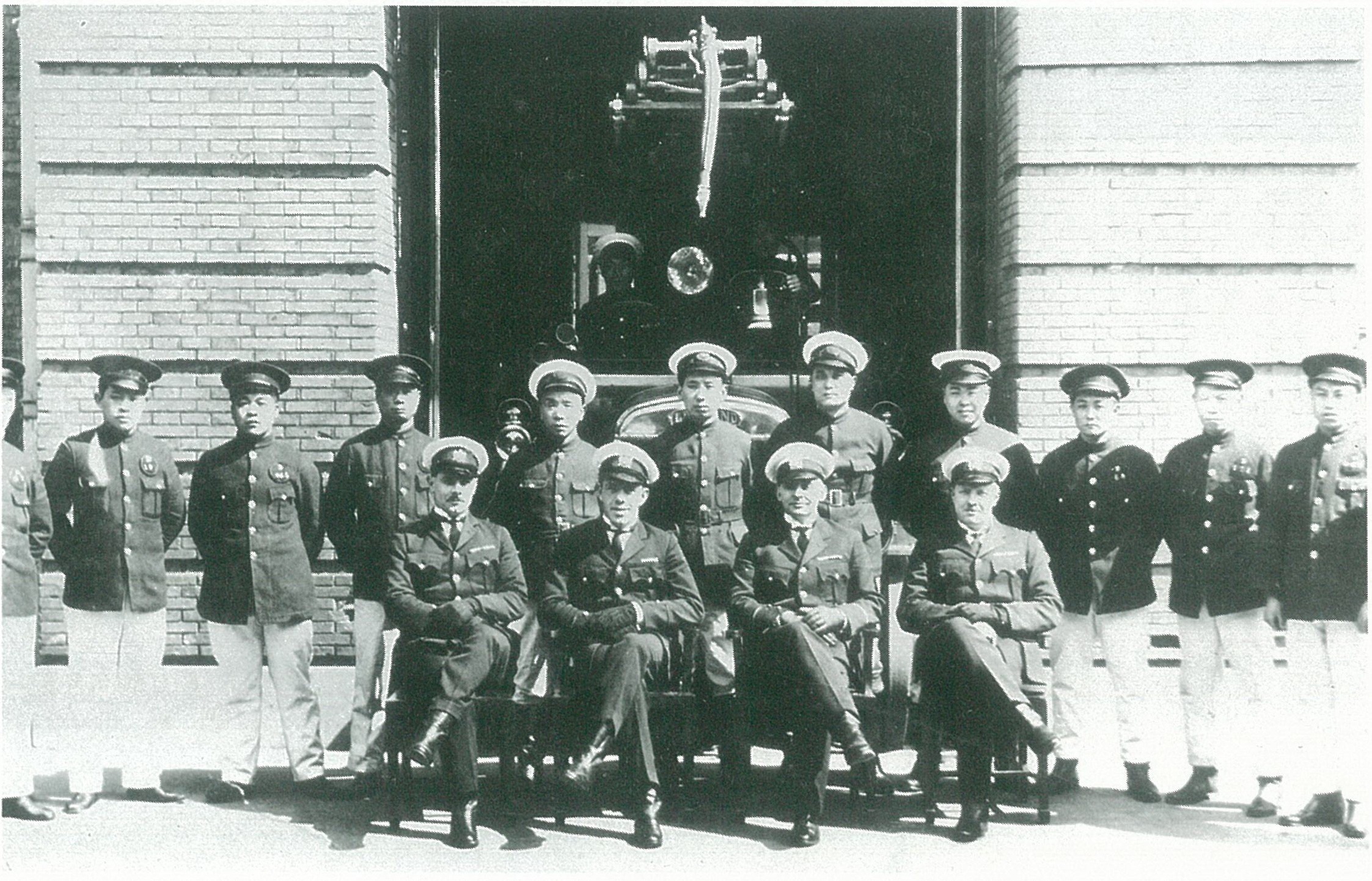

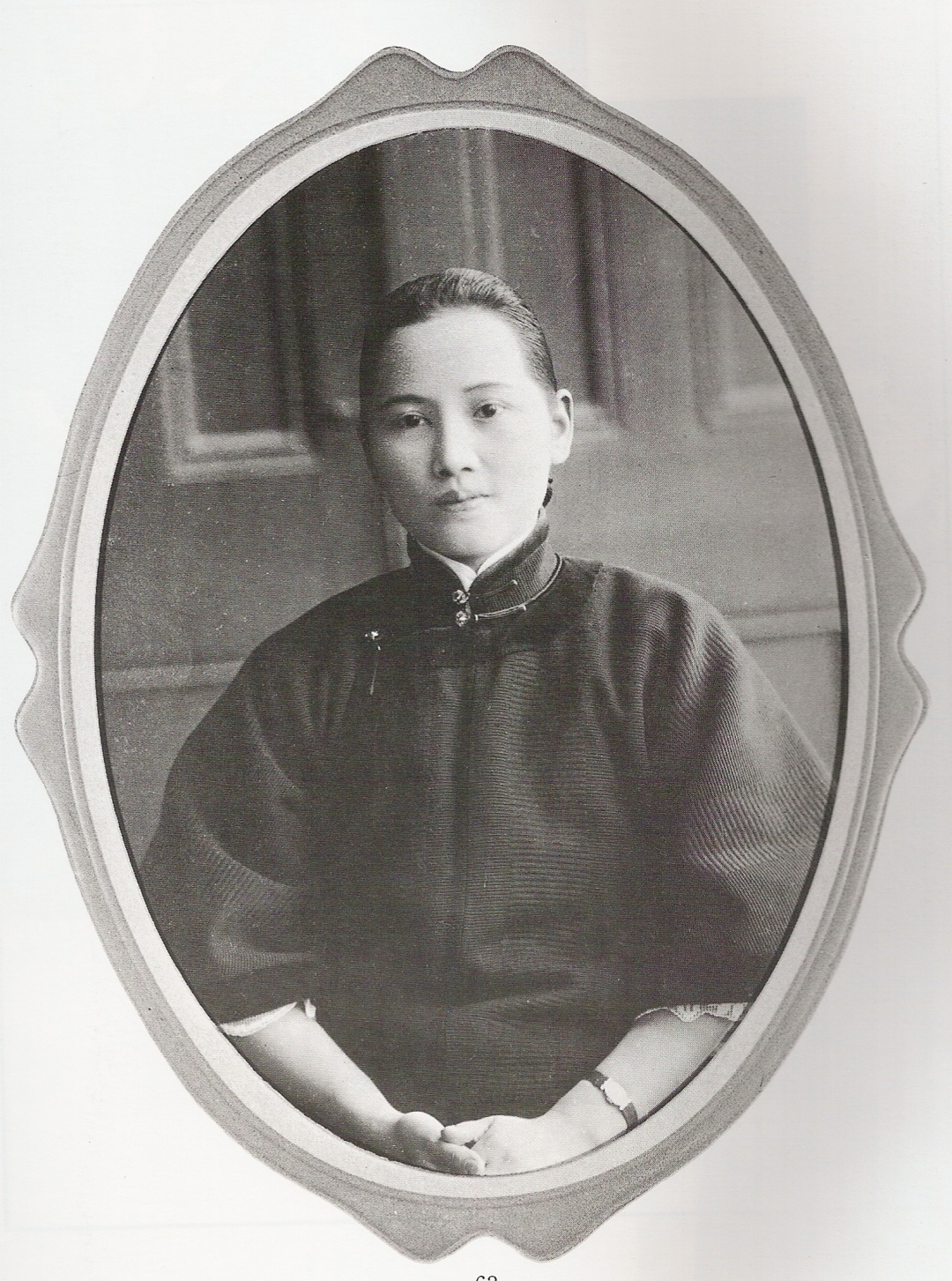

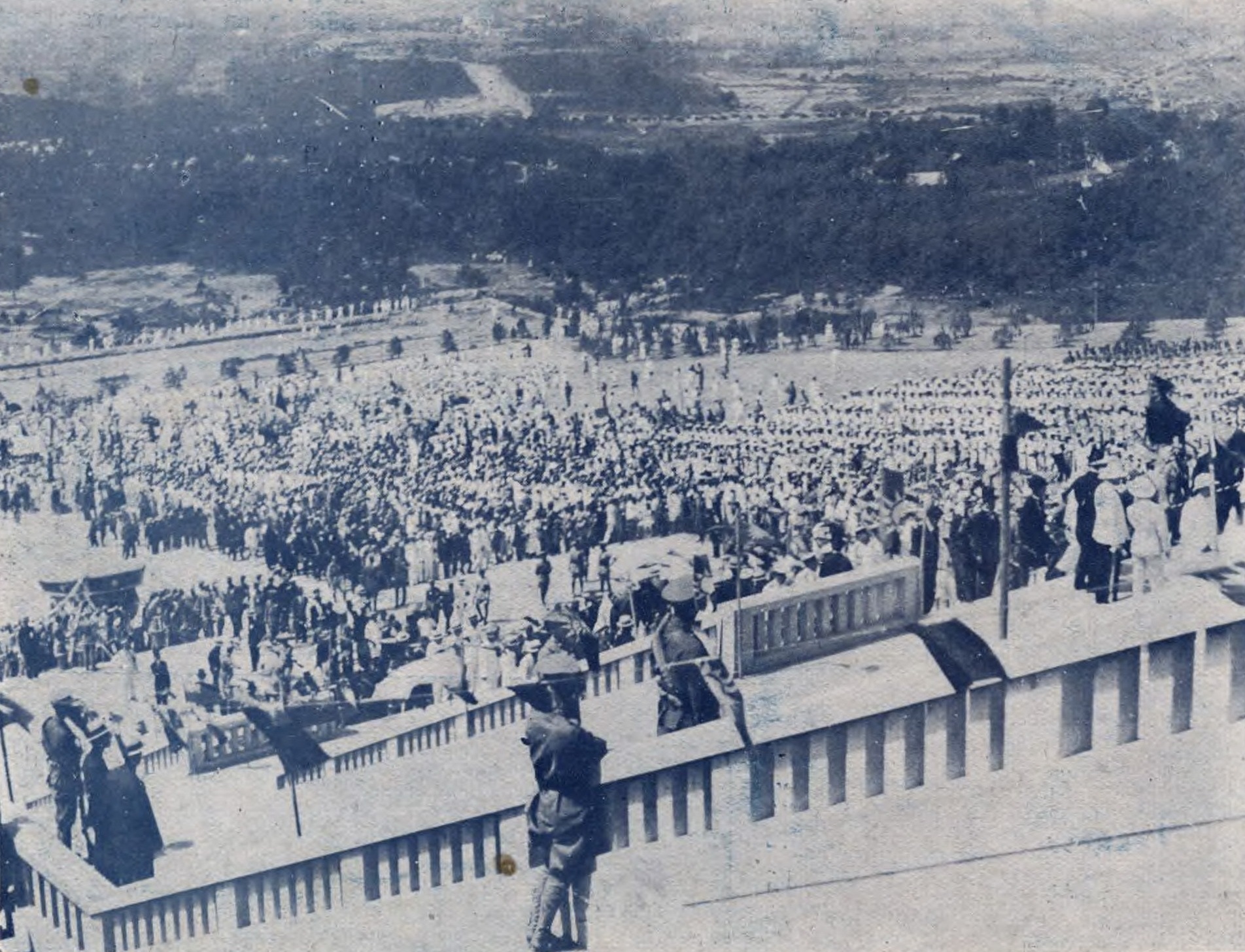

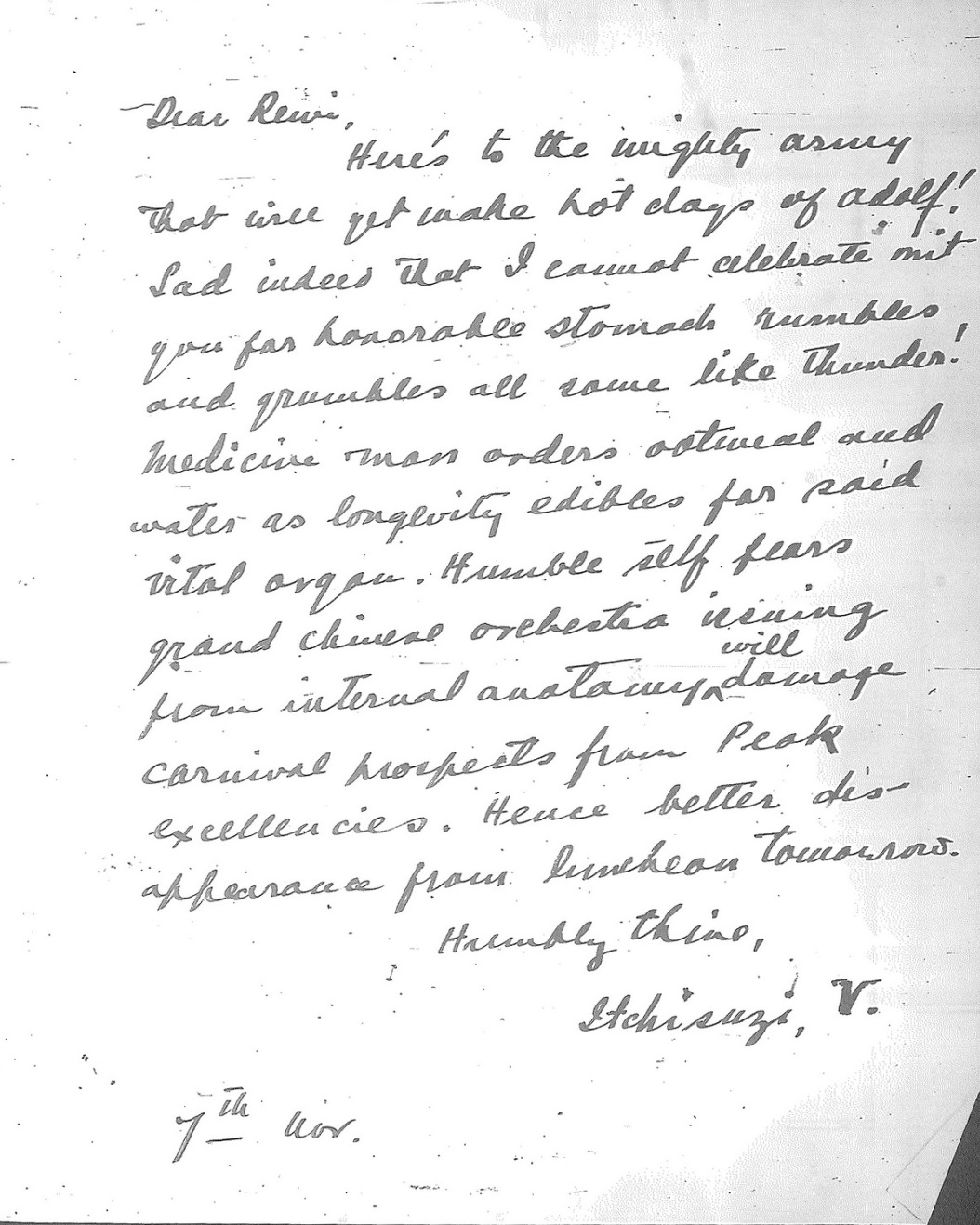

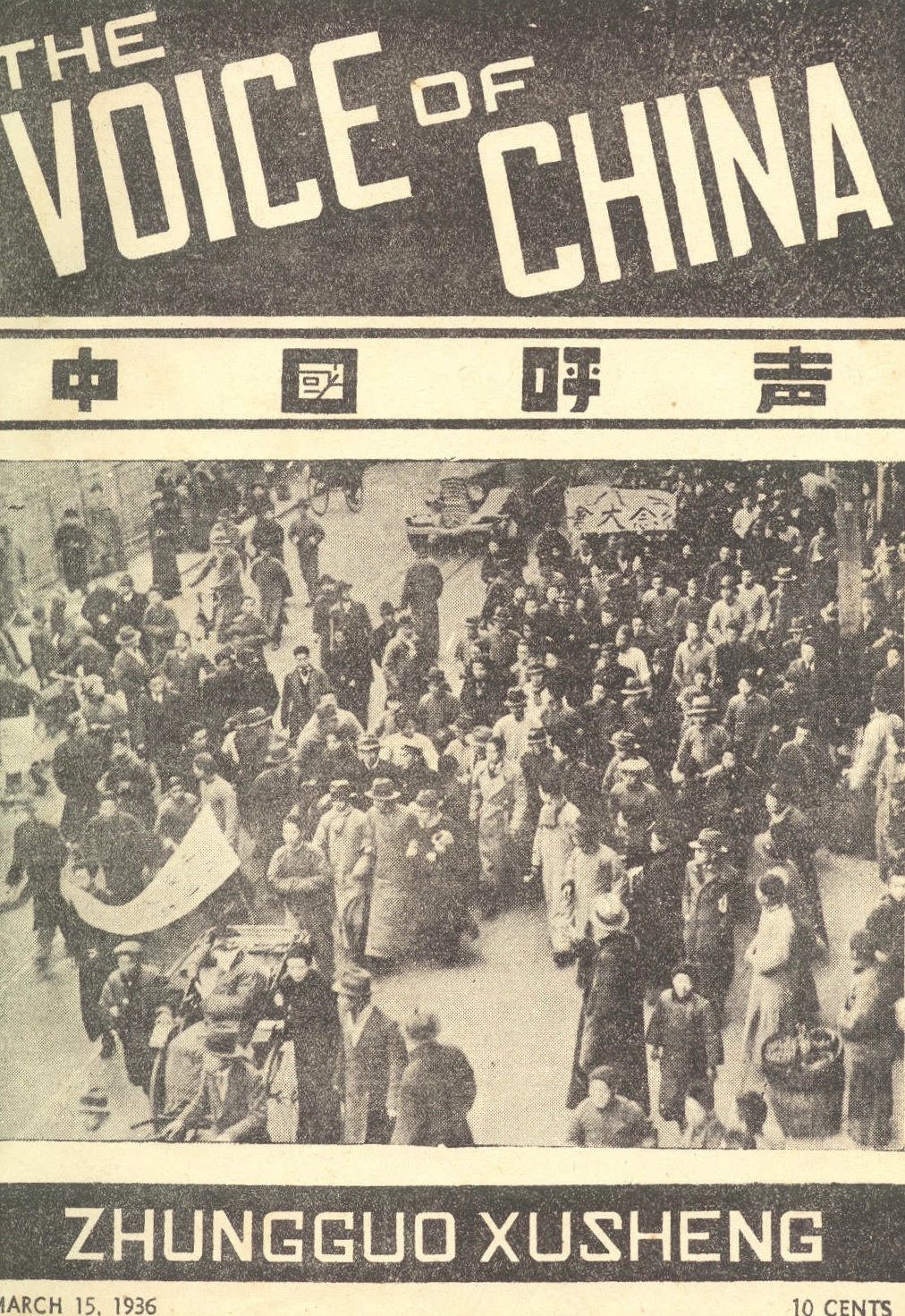

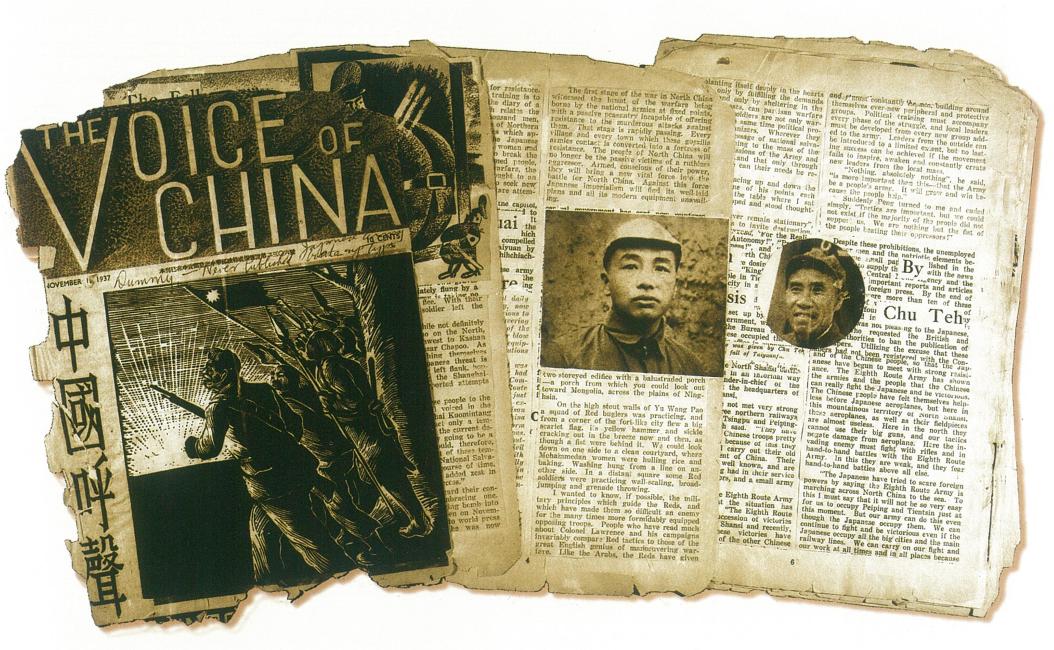

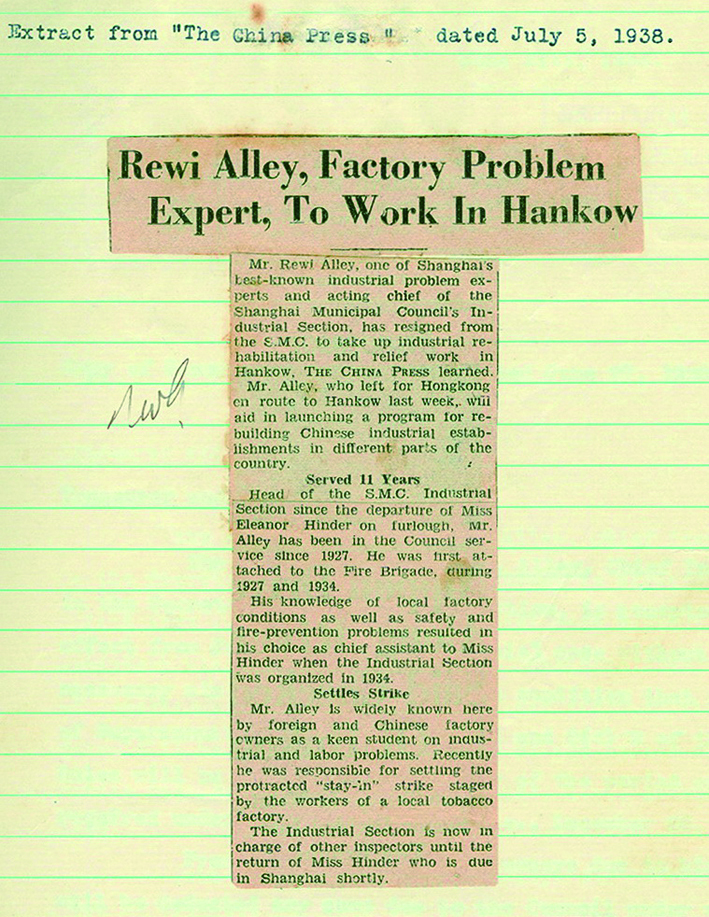

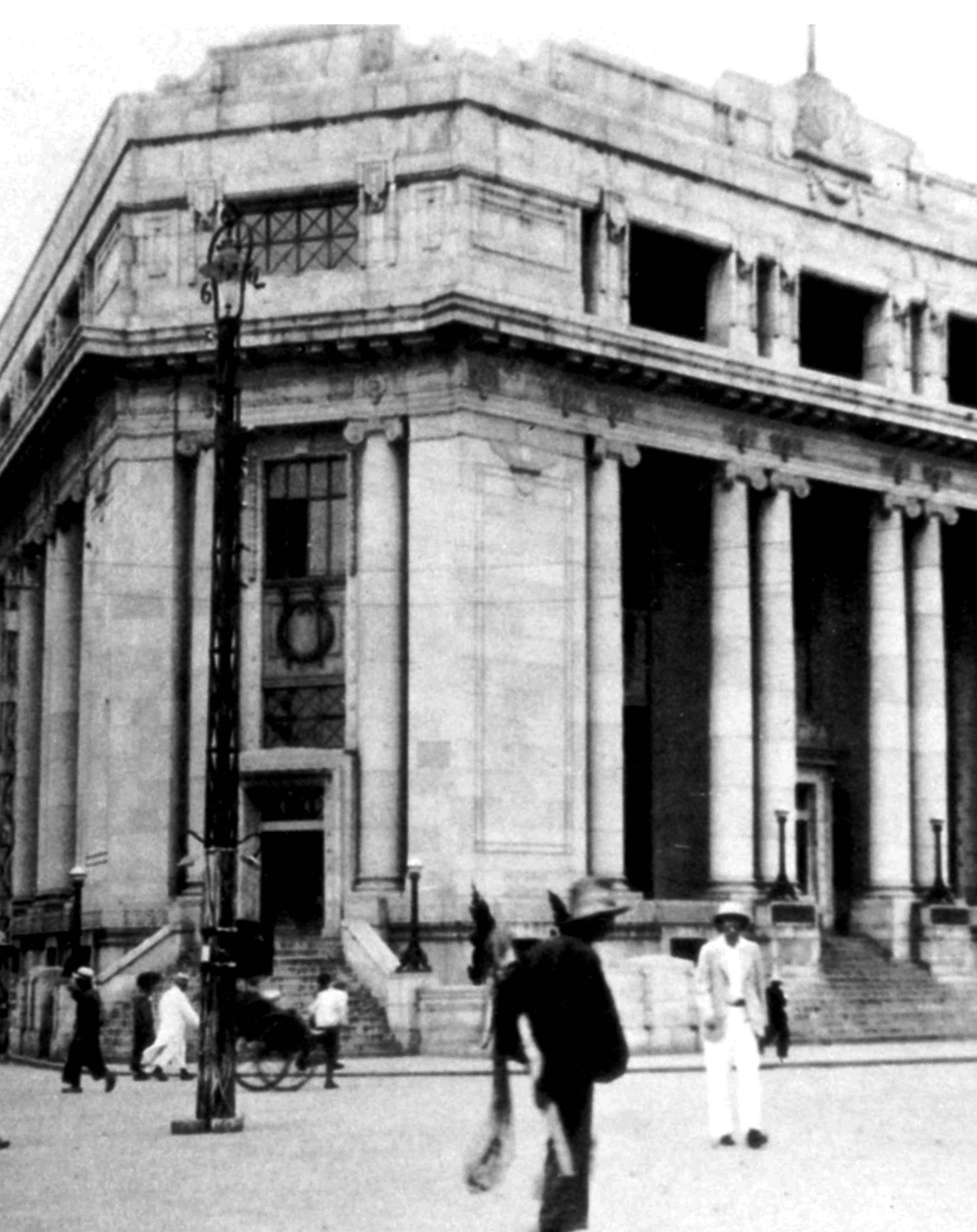

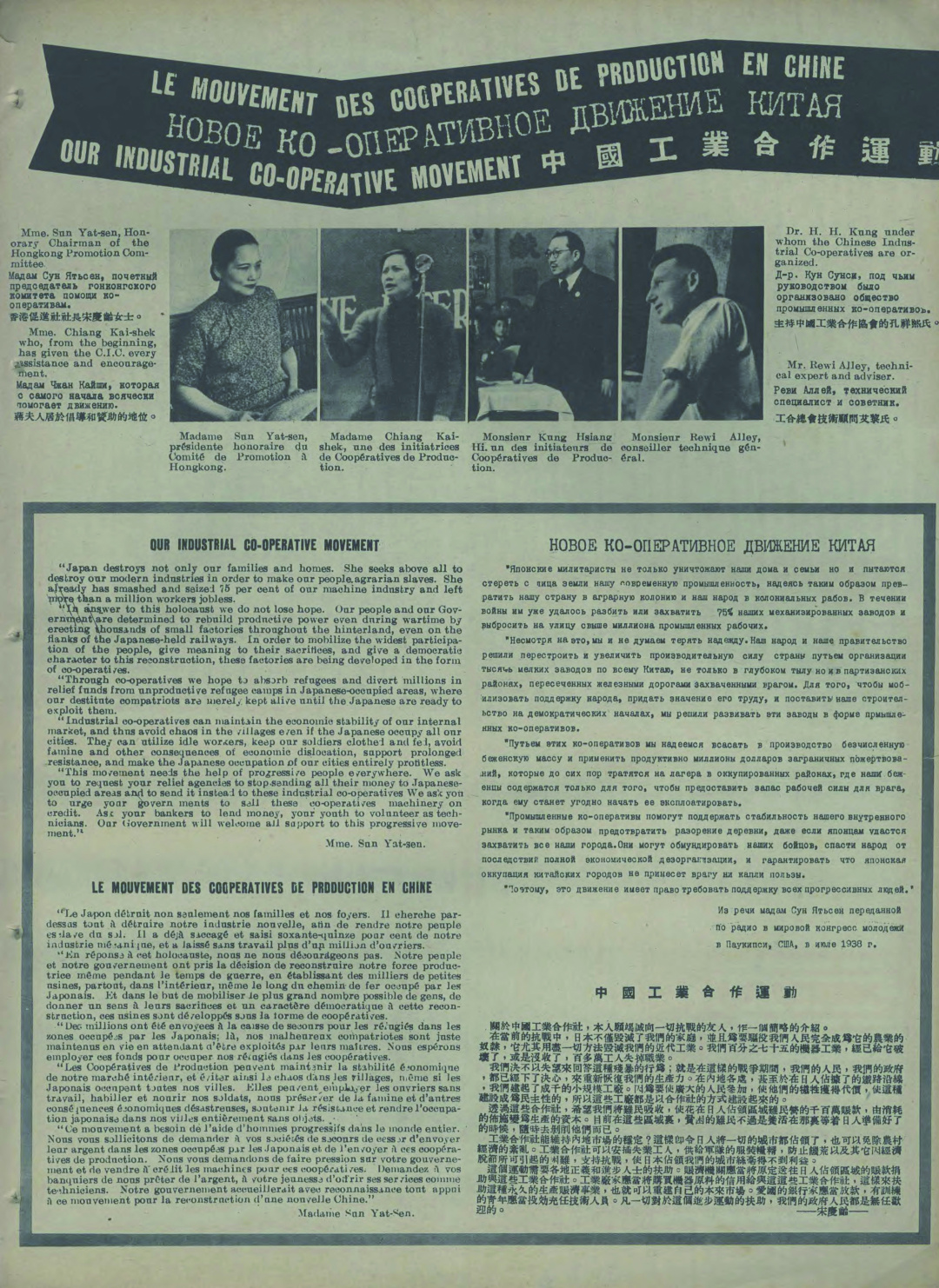

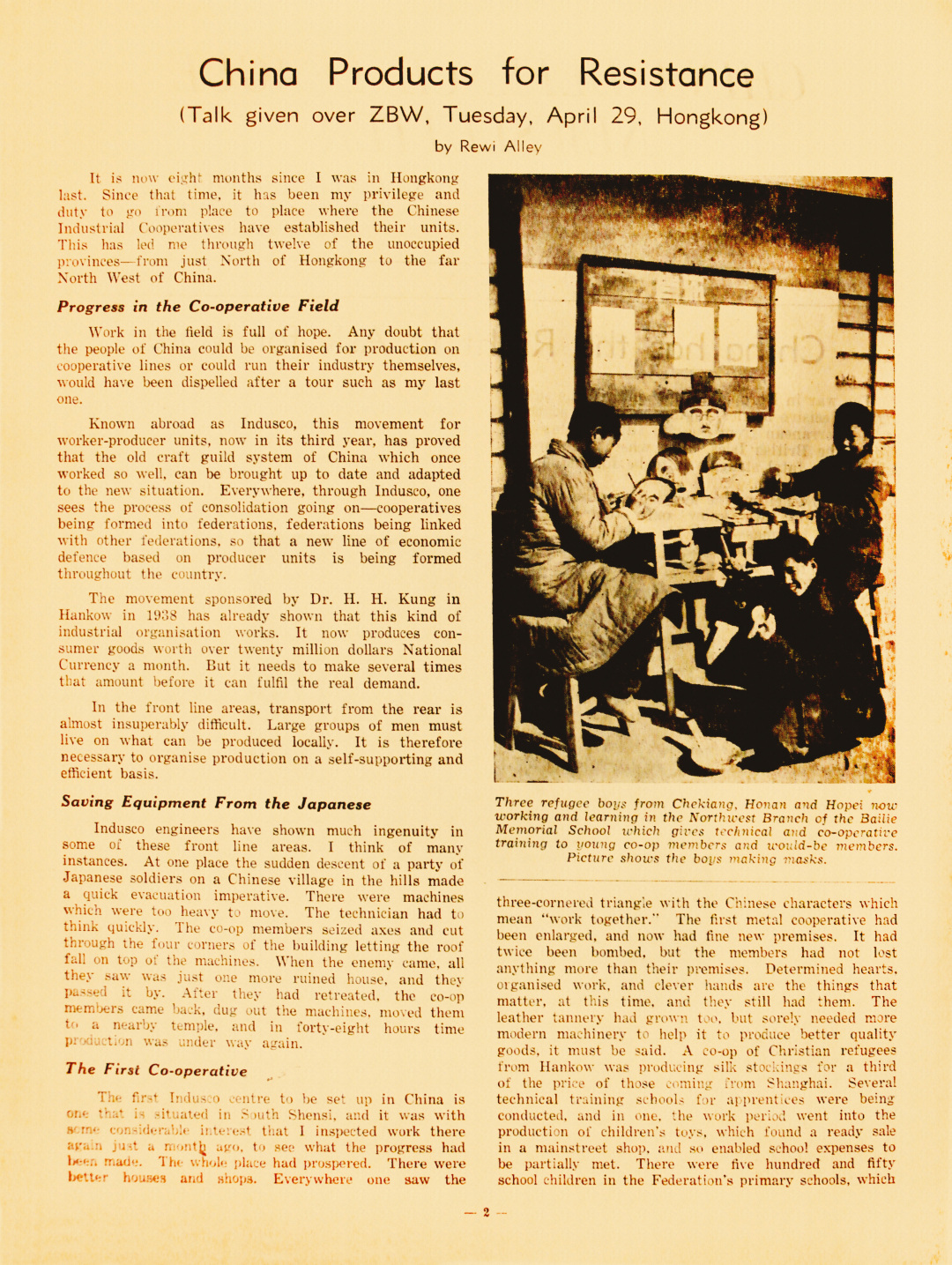

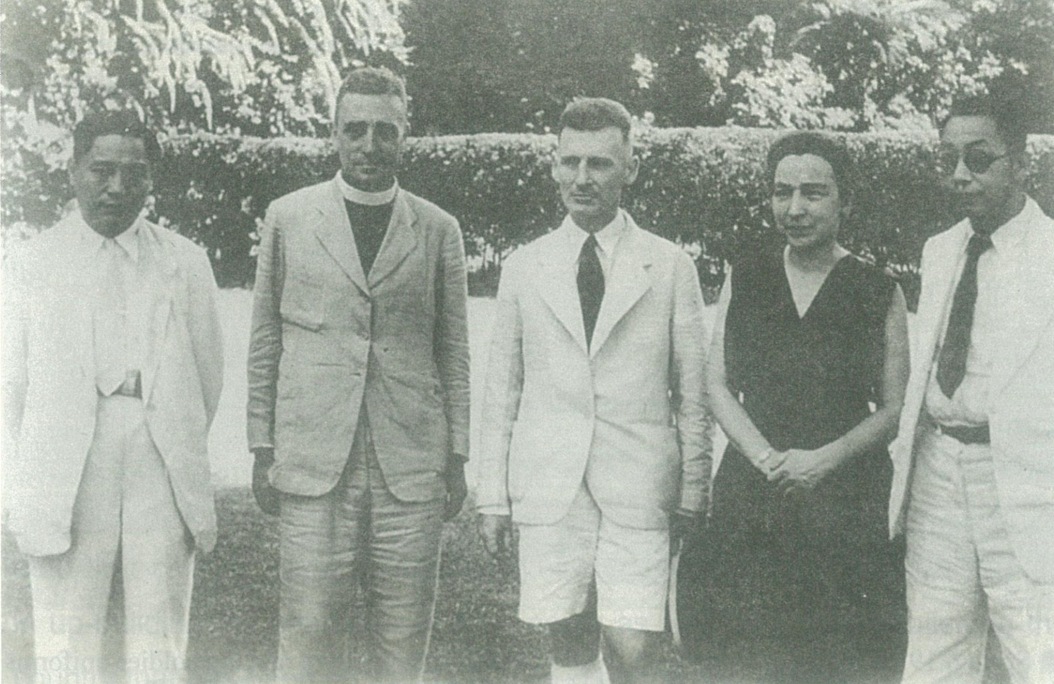

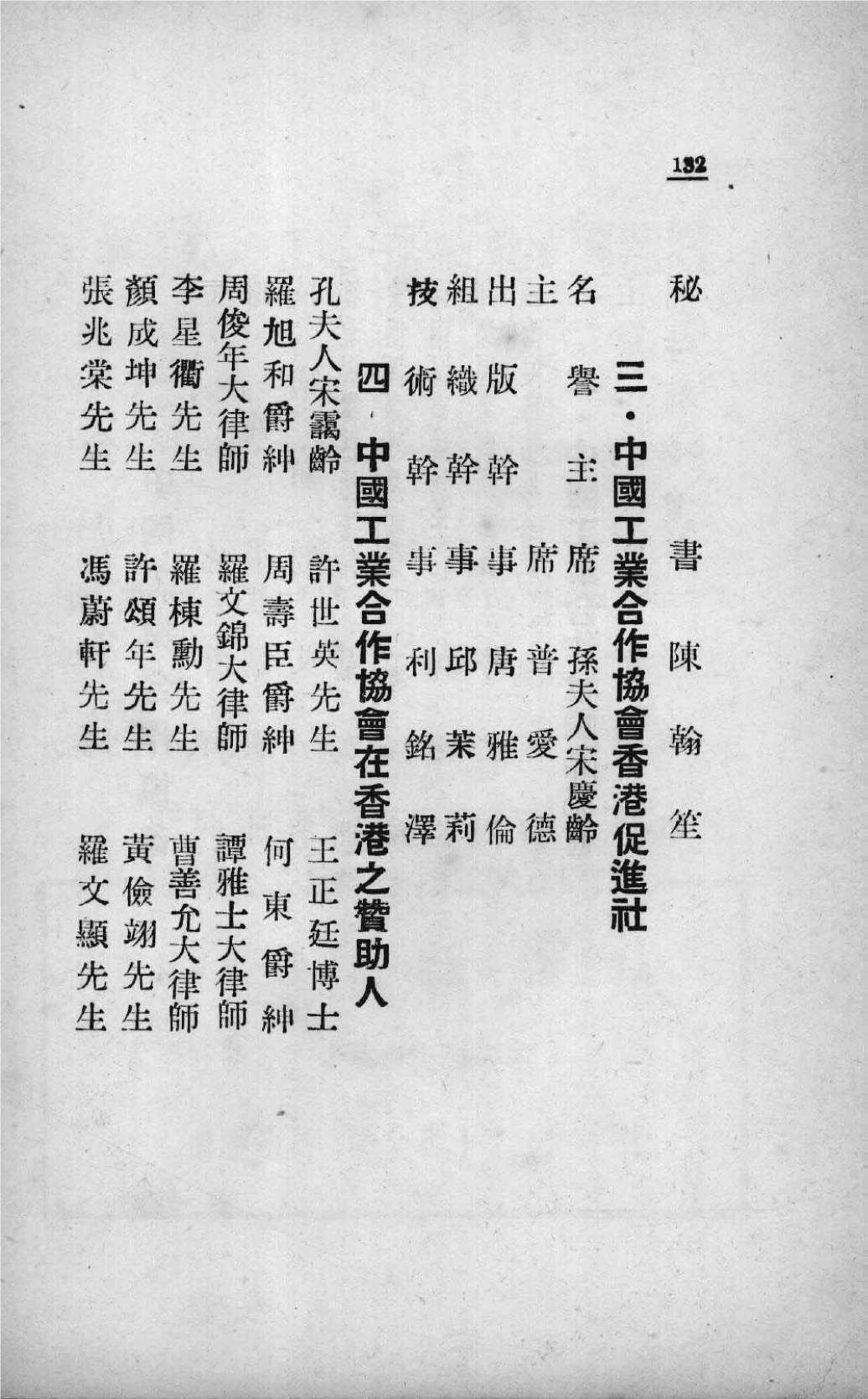

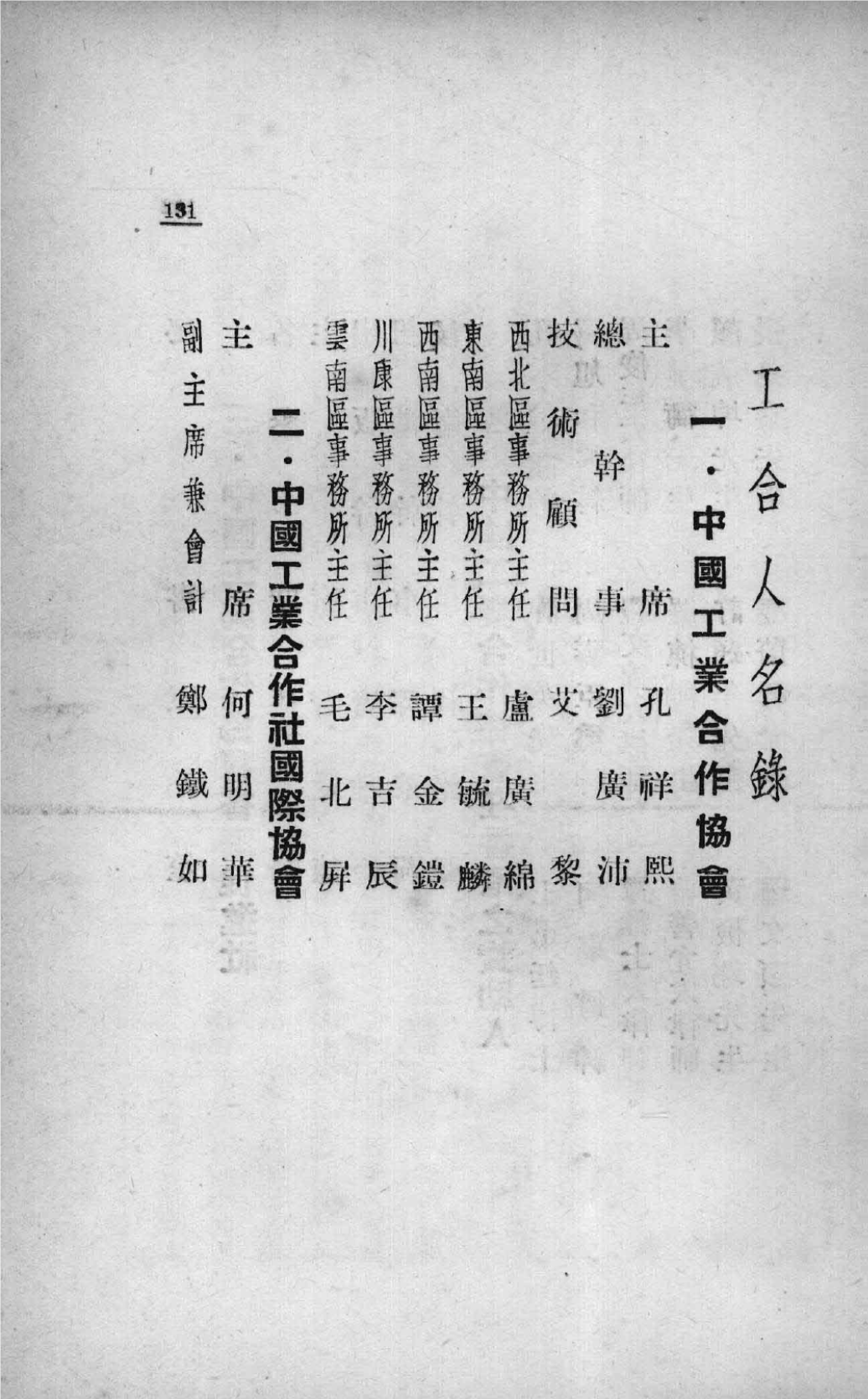

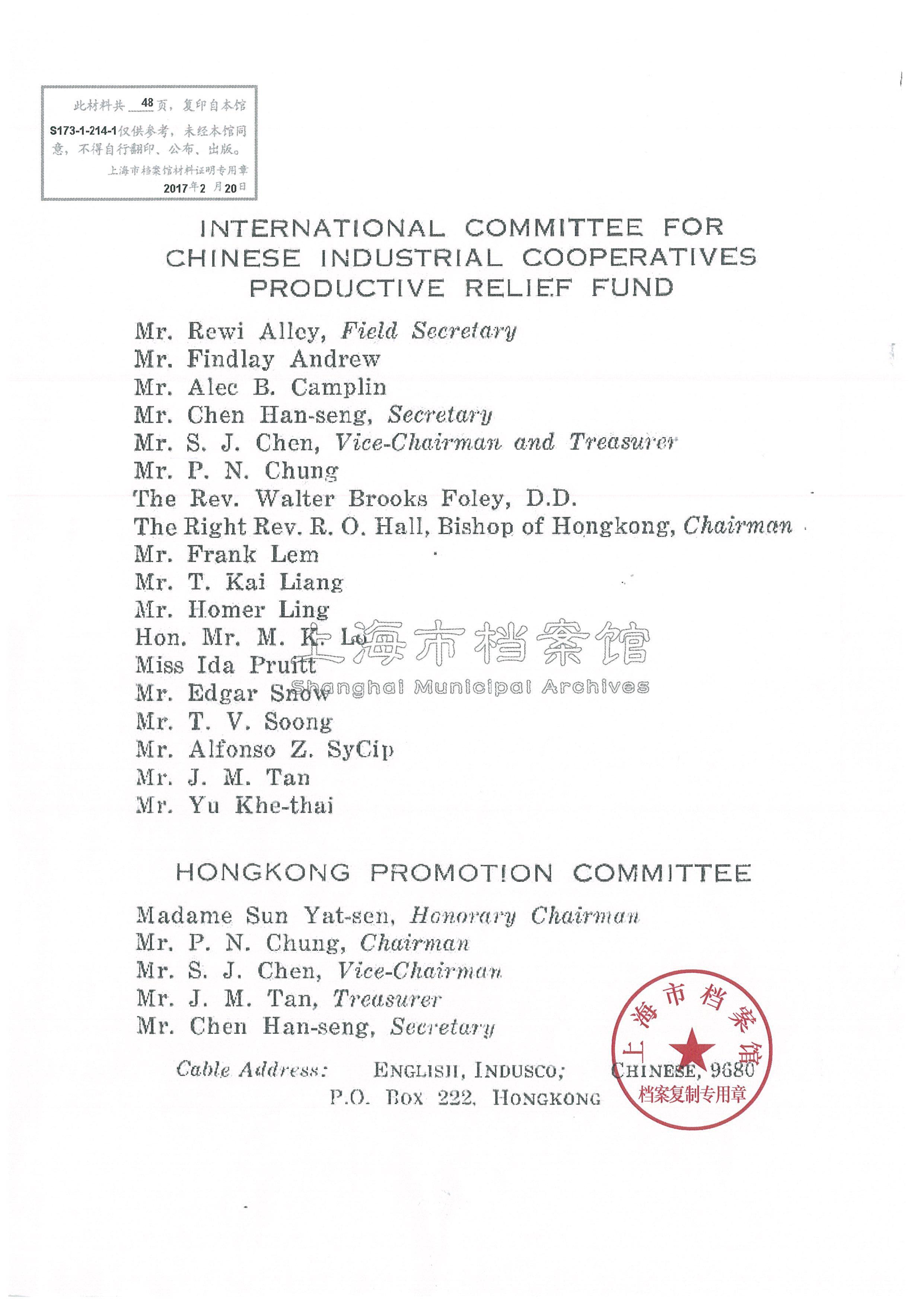

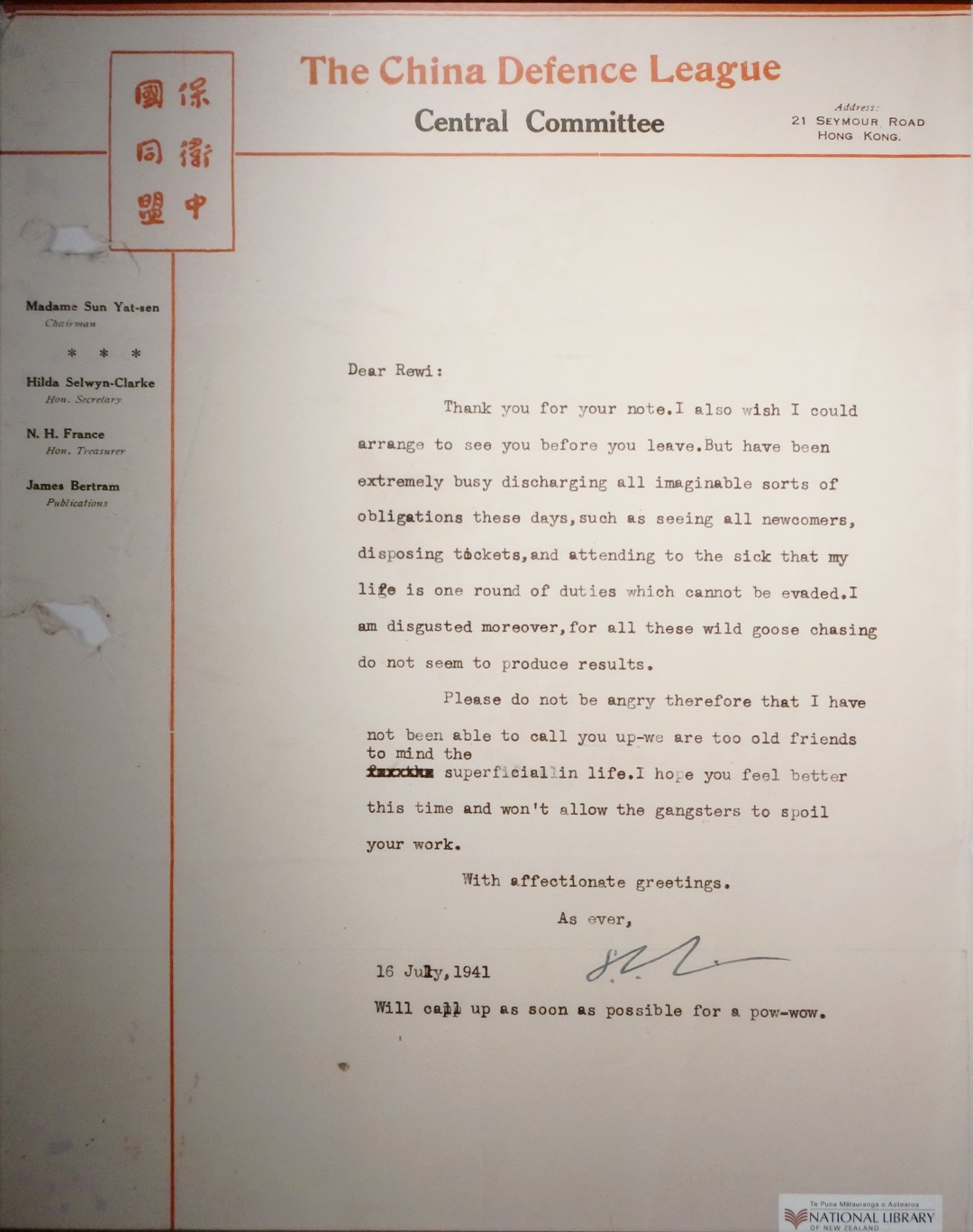

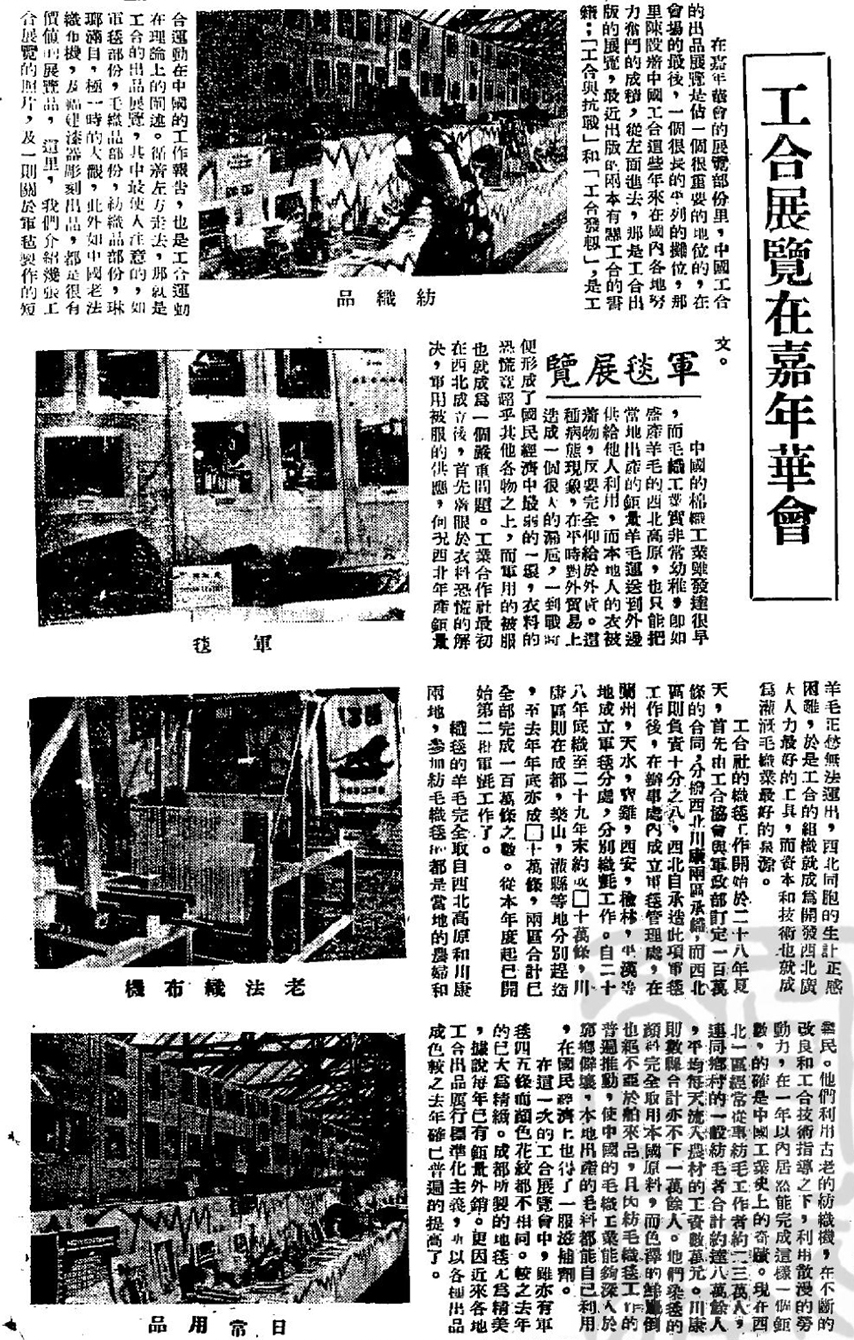

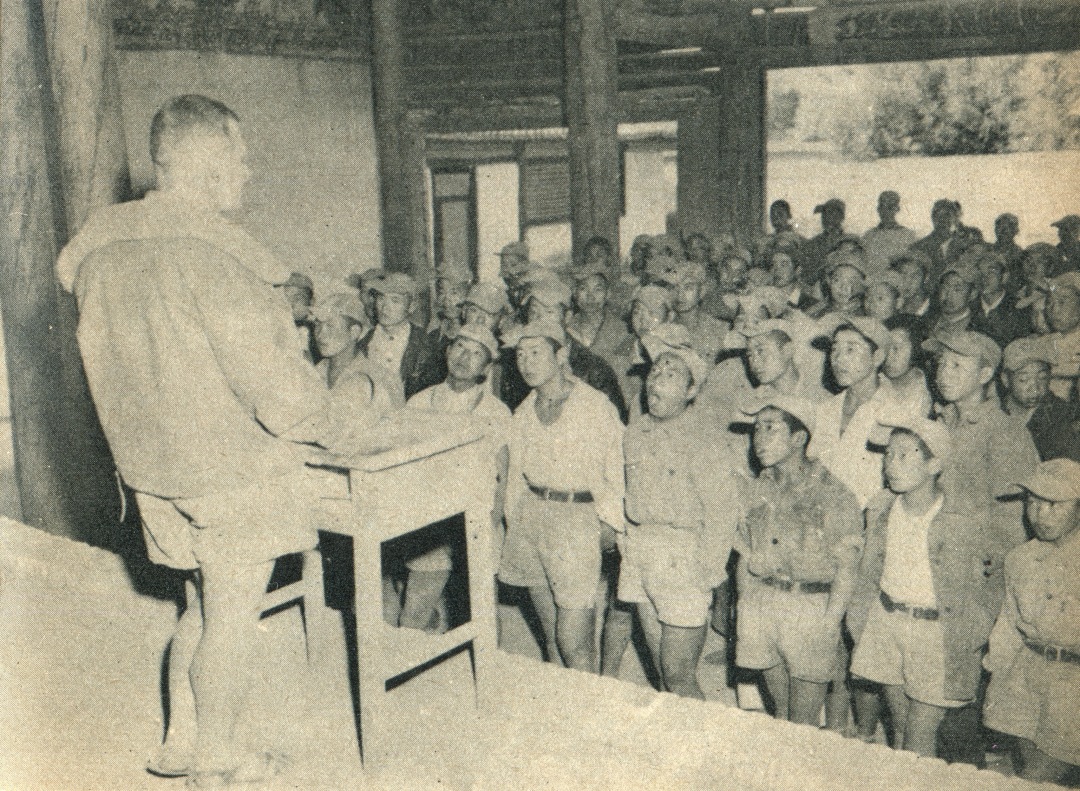

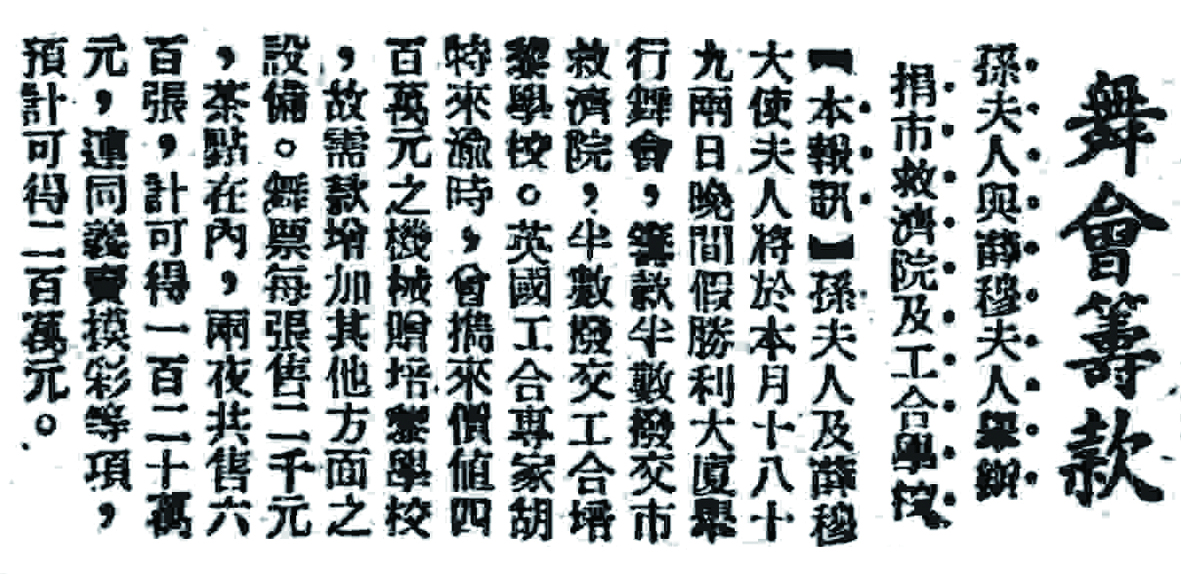

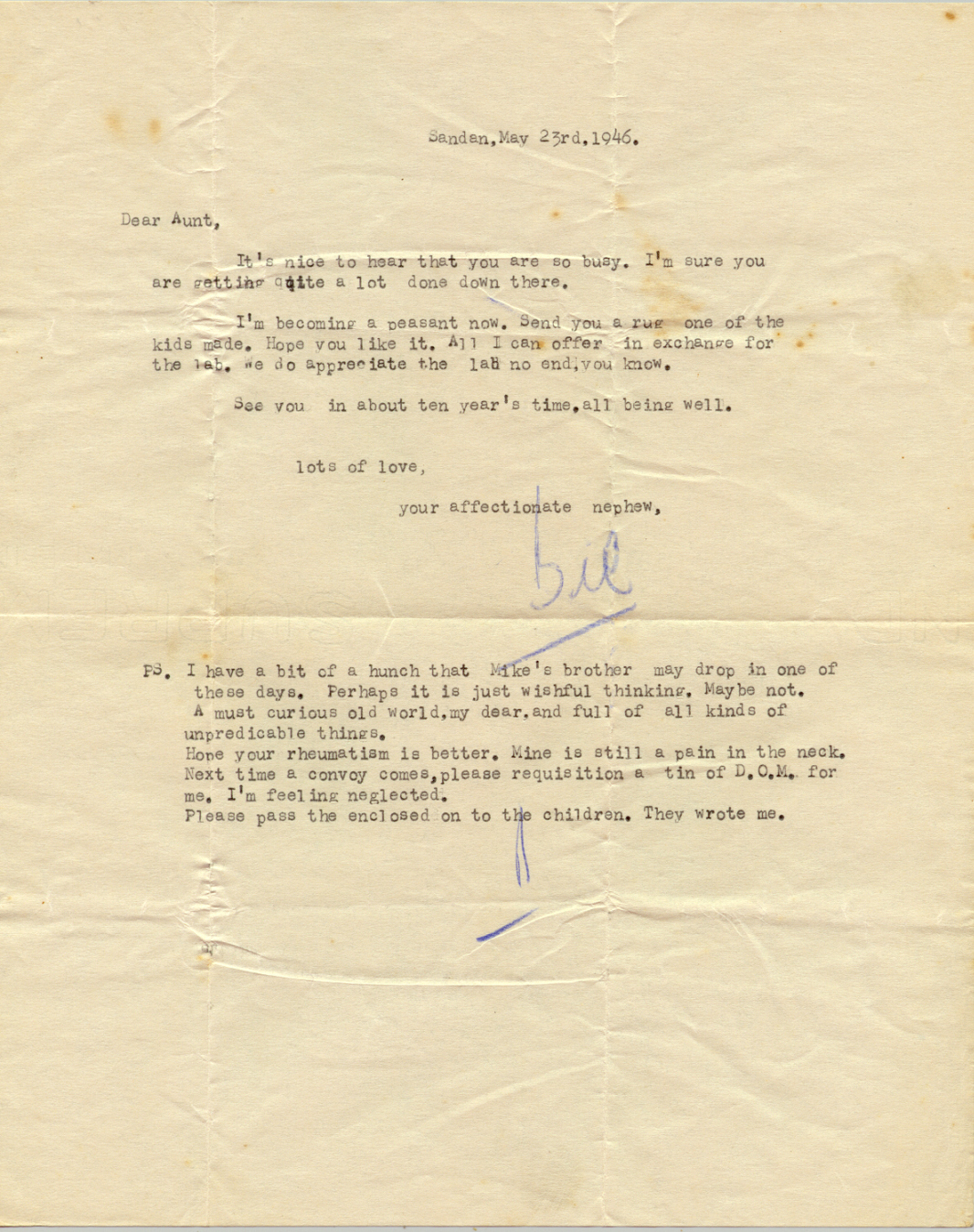

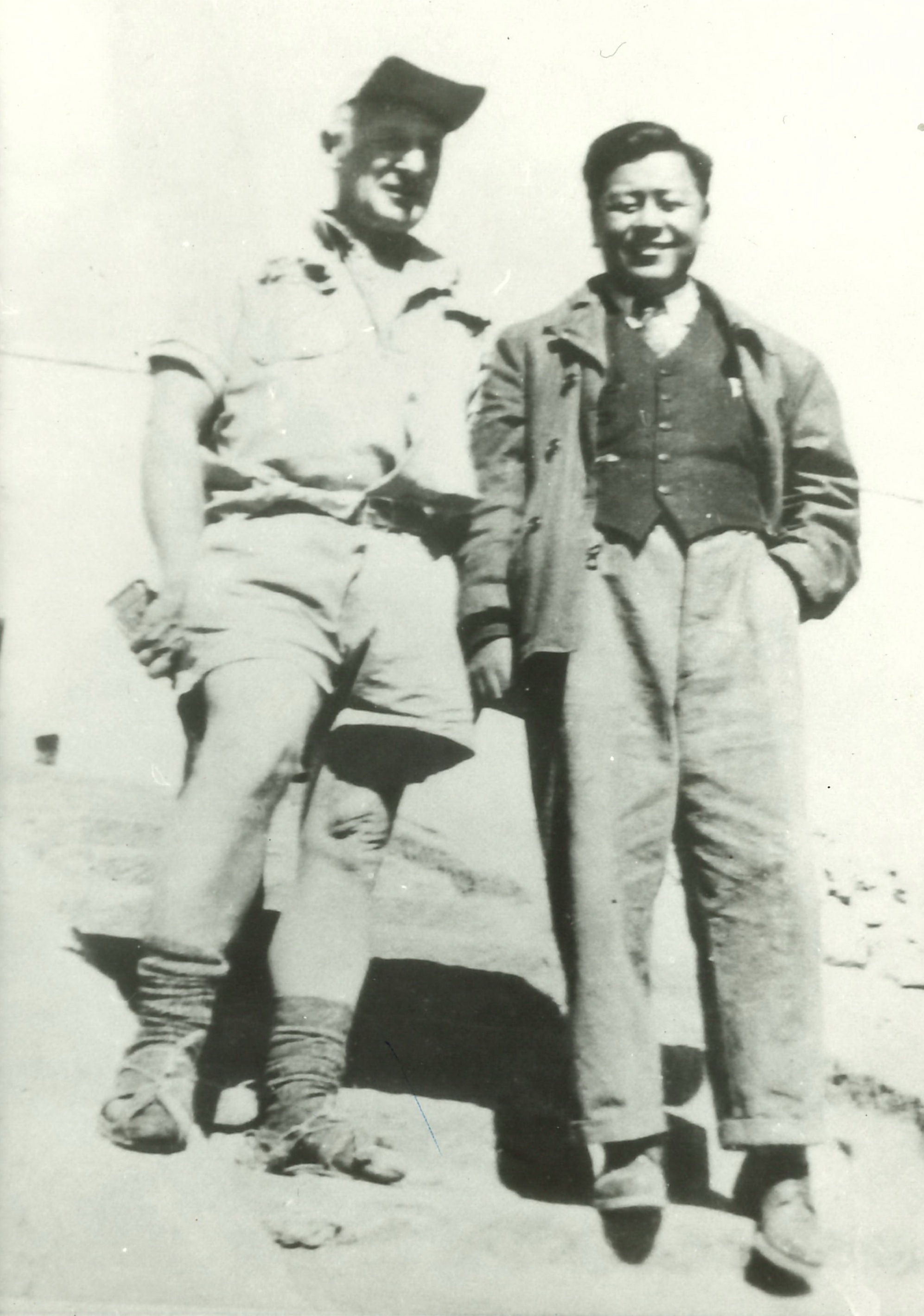

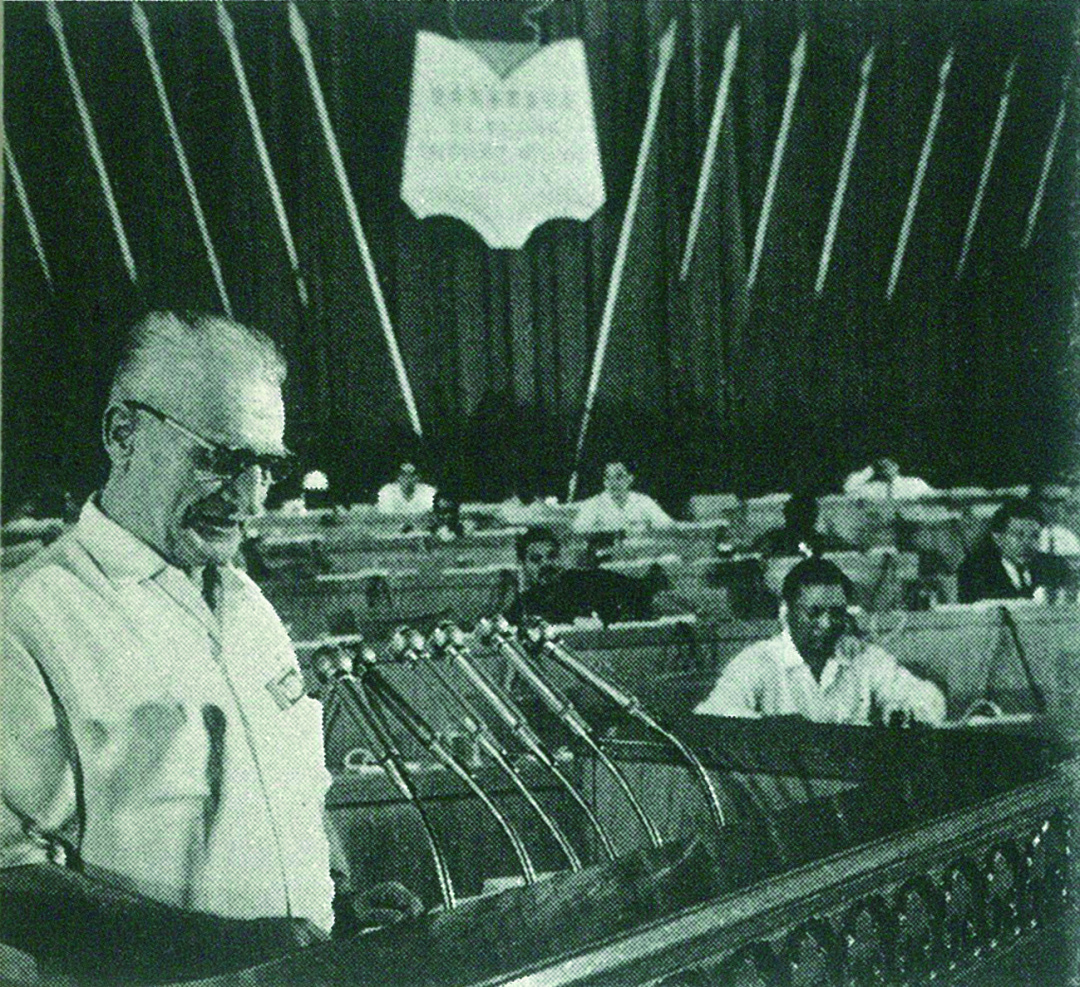

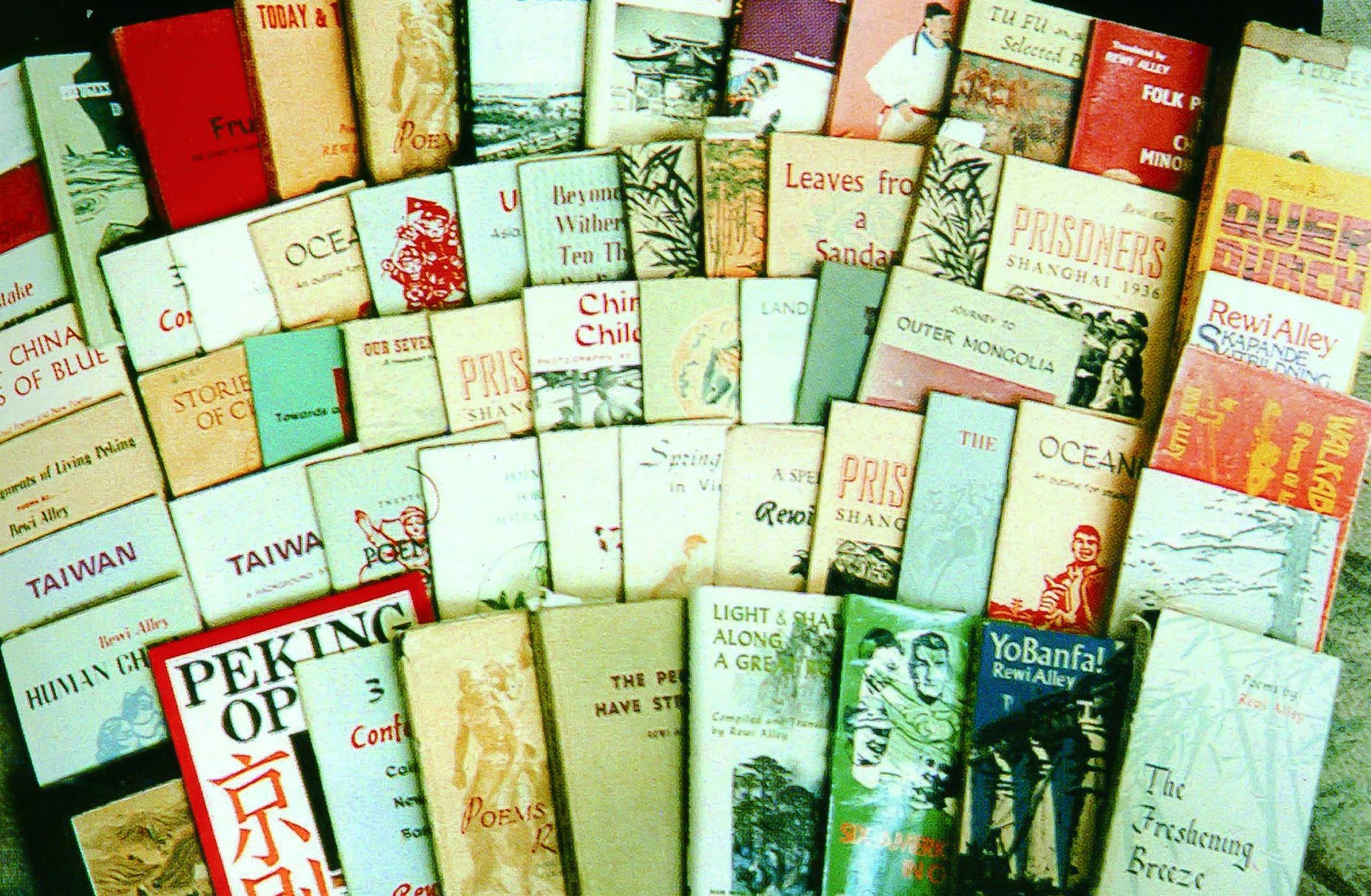

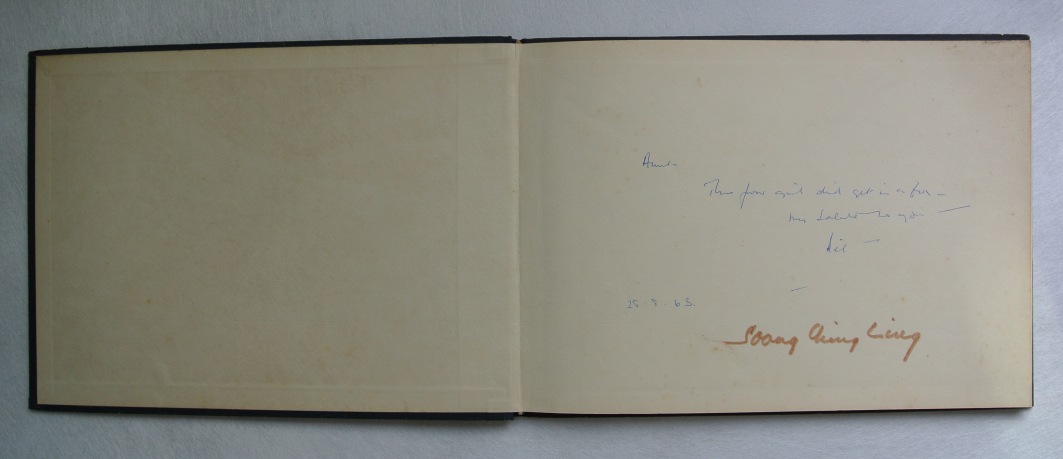

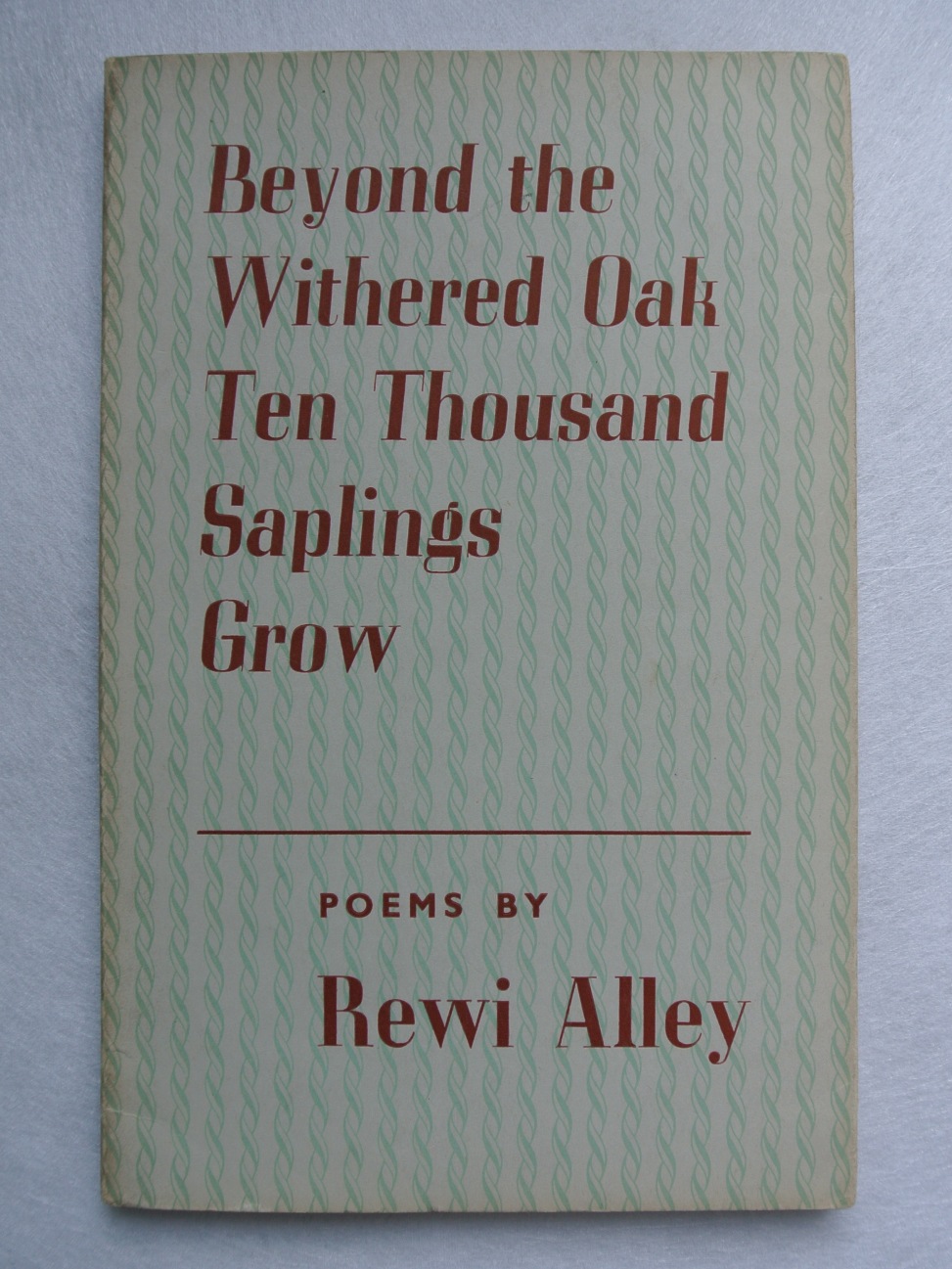

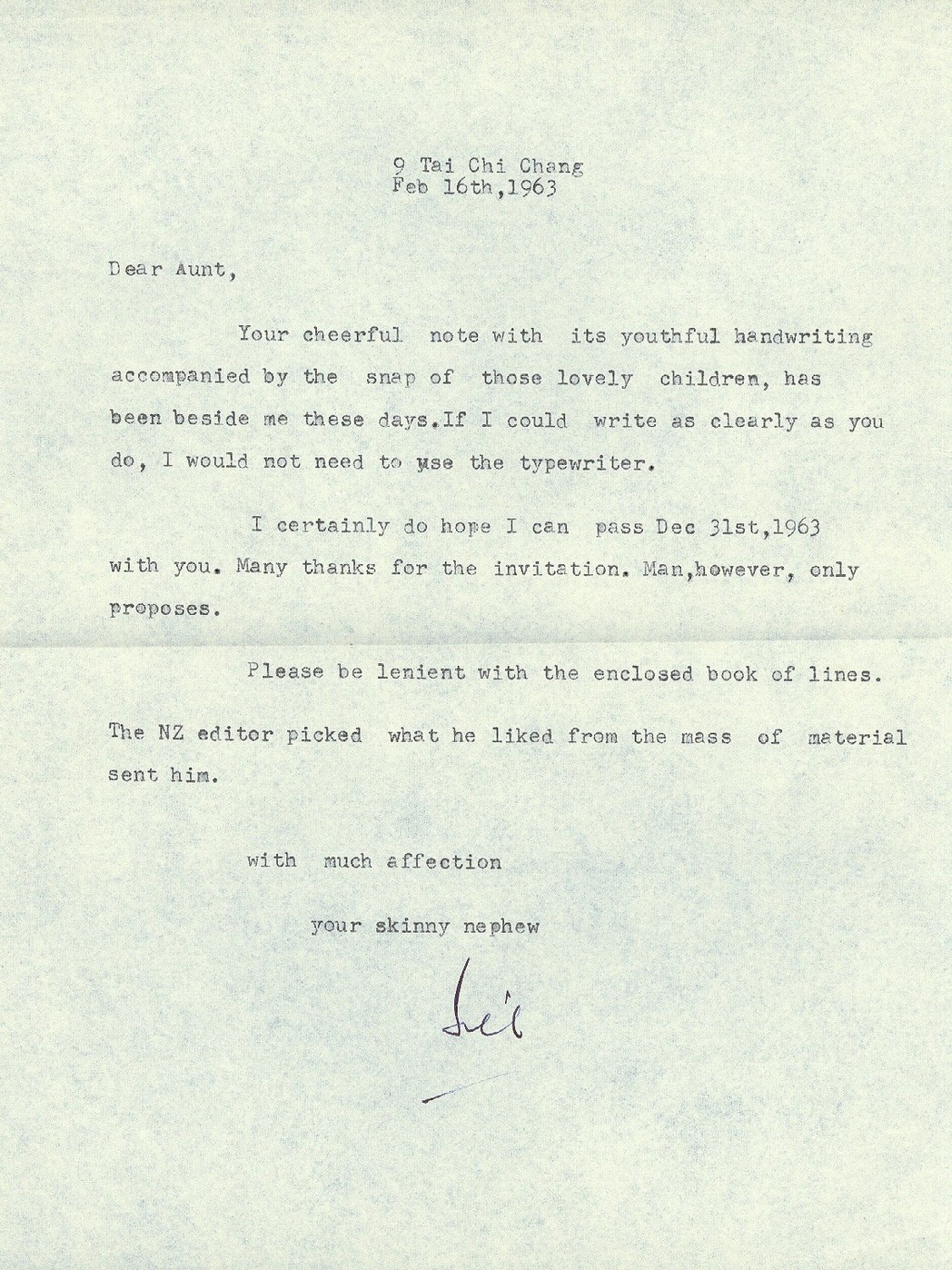

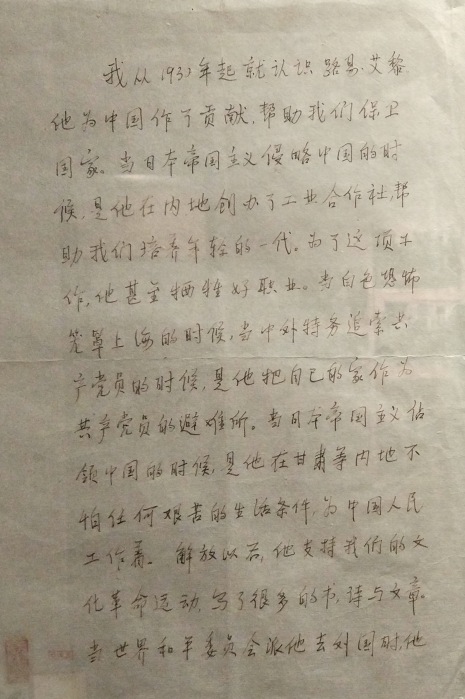

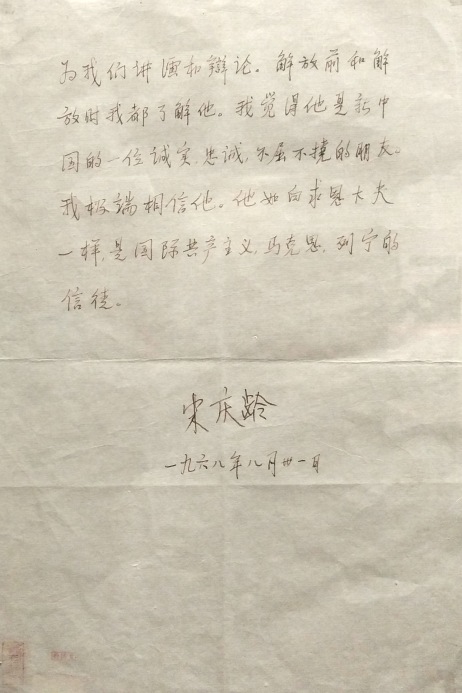

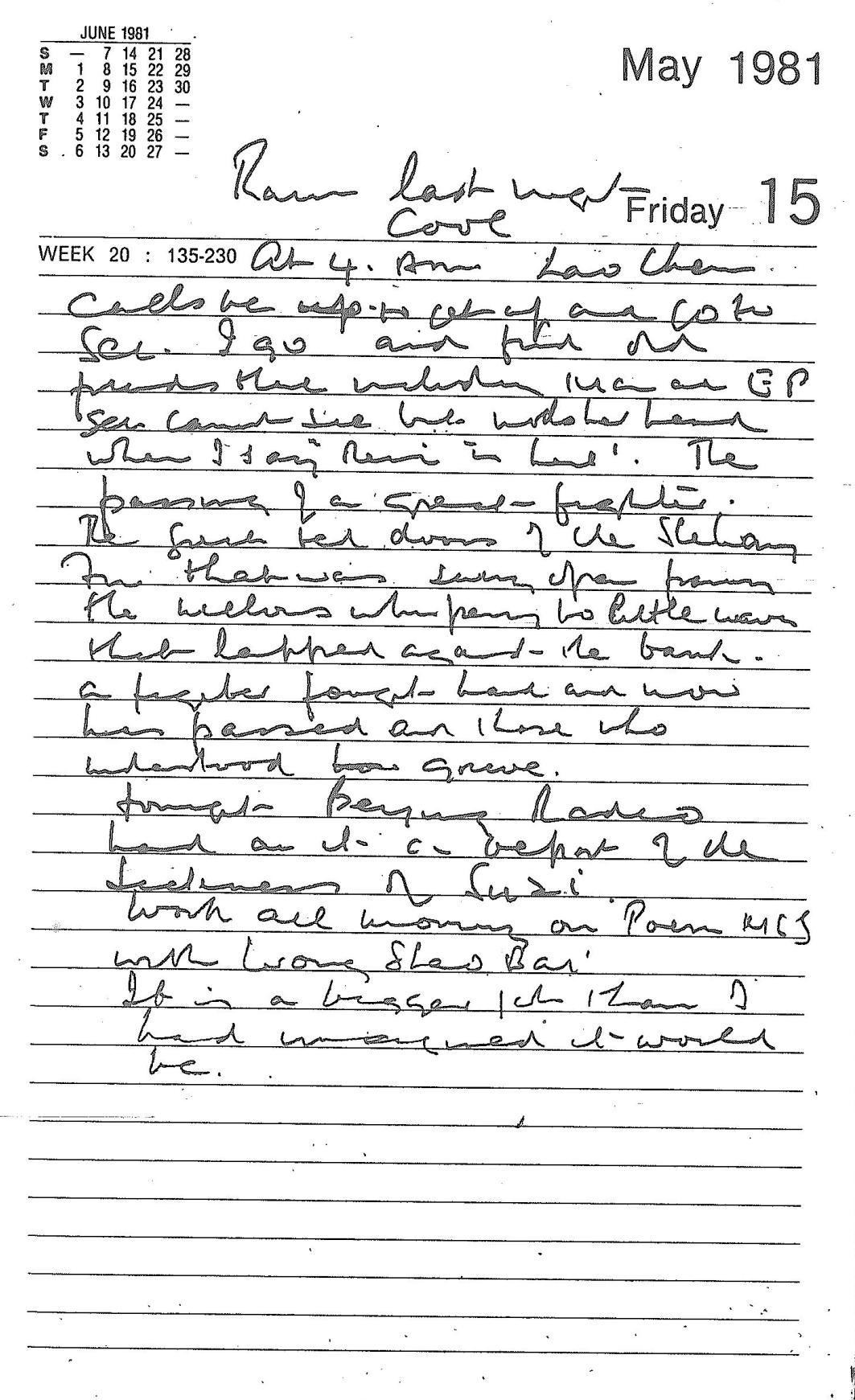

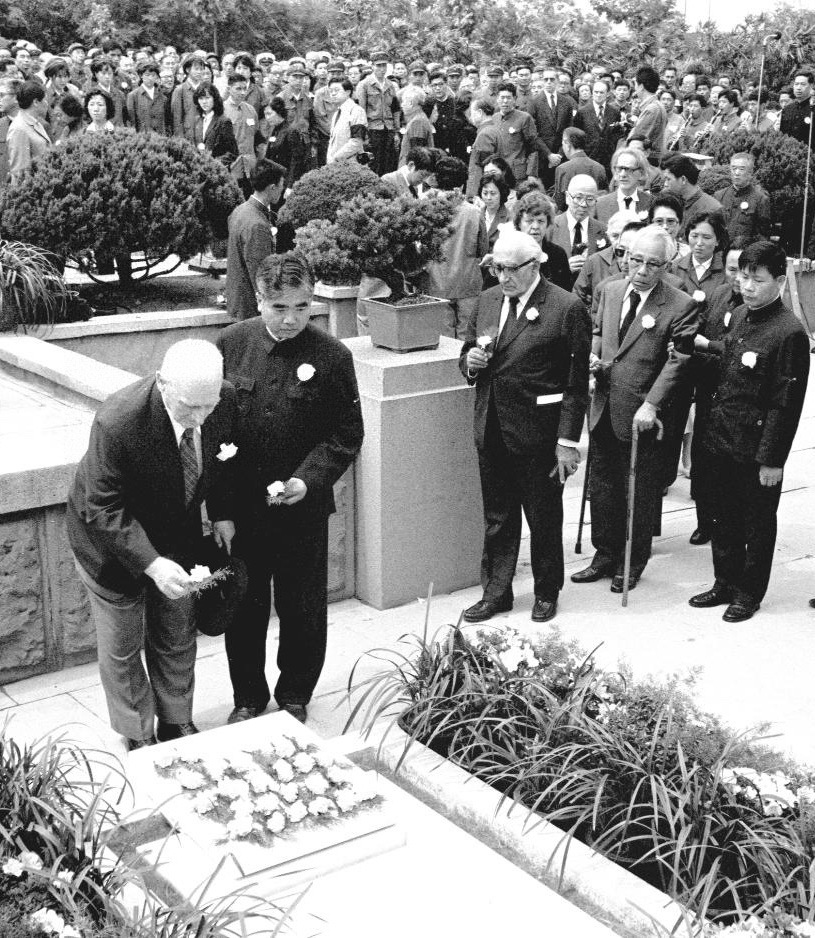

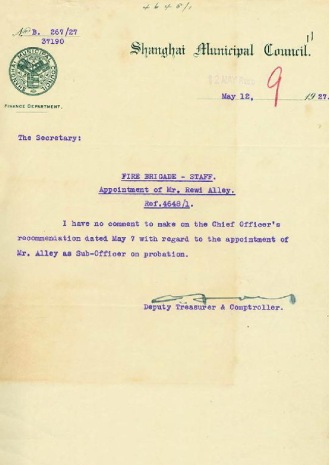

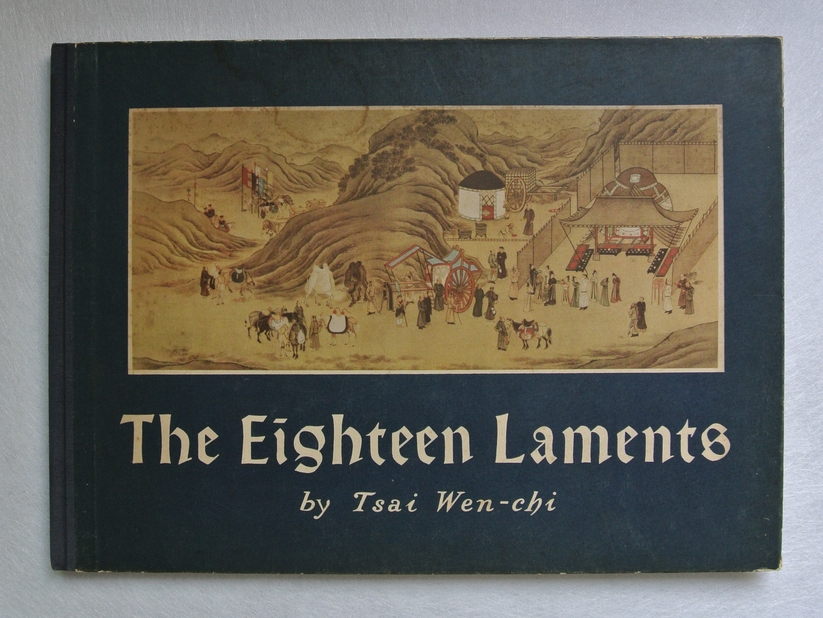

路易·艾黎 中国工业合作运动的创始人 1927年来华之初的路易·艾黎 2017年4月21日正值新西兰友人路易·艾黎来华90周年纪念日之际,习近平总书记在给中国工合国际委员会、北京培黎职业学院的贺信中指出:“艾黎与中国人民风雨同舟,在华工作生活60年,为中国人民和新西兰人民架起了友谊之桥。他和宋庆龄、斯诺等发起成立的工合国际,为支援中国革命和社会主义建设作出了重要贡献。” 习近平总书记给中国工合国际委员会、北京培黎职业学院的回信 新西兰友人路易•艾黎(Rewi Alley),1927年来华,1933年与宋庆龄相识,两人自此结下跨越50载的革命友谊。1930年代在白色恐怖笼罩下的上海,他们不顾个人安危,协助参与中共地下党组织革命活动,收留庇护地下党员,创办《中国呼声》杂志以唤醒国人。在抗日战争时期,他们携手发起中国工业合作运动,通过宋庆龄创办的保卫中国同盟,争取国际援助、进行抗战宣传、开展生产自救、援助抗日根据地建设以支援抗战,巩固经济国防。新中国成立后,他们共同倡导世界和平,反对霸权主义,致力于宣传新中国的建设成就,促进中国与各国人民友好事业。宋庆龄评价艾黎是“新中国的一位诚实忠诚、不屈不挠的朋友”。 一、为中国革命吸引来华 1897年12月2日,路易·艾黎出生于新西兰南岛坎特伯雷地区的一户教师家庭。第一次世界大战爆发的翌年(1916年),艾黎高中毕业,他自愿报名应征入伍,作为新西兰远征军步兵团的一员被派往法国前线参战。战后,伤愈出院的艾黎于1919年退伍回到新西兰经营农场。1925年,艾黎偶然读到报刊上有关中国大革命的报道,便决意前往中国,去探寻一条新的生活道路。 1901年艾黎一家的合影,左起:姐姐格温、小弟皮普、大哥埃里克、母亲克拉拉、父亲弗雷德里克和路易·艾黎 1917年路易·艾黎从军参加第一次世界大战的戎装照 1926年12月,艾黎结束了在新西兰莫瓦蒂亚的农场生活,几经辗转,终于在1927年4月21日平安抵沪。抵达上海的第二天,经友人推荐,艾黎被上海公共租界工部局火政处录用,担任工部局虹口救火会的小队长。10个月后,他被任命为火政处队长级督察,负责检查公共租界里工厂企业的防火措施。 上海公共租界工部局同意路易·艾黎入职火政处的公函(上海市档案馆藏) 路易·艾黎担任小队长的上海公共租界工部局虹口救火会(新西兰国家图书馆藏) 来沪初期,艾黎在写给家人的信里提到:“这里必定有一些坐拥巨资的人,许多古典式的豪宅就坐落于花园和林荫道中”,“但最底层的工人阶级辛勤劳作,比我们役使的马儿都不如”。 通过实地走访,上海的贫富悬殊也让艾黎感到震惊。随着他对上海这座城市有了更多的了解,艾黎对中国和中国人民产生了深厚的感情。一年半后,他打消了离开的念头,从此中国成了他的第二故乡。 路易·艾黎(前排右二)任工部局火政处督察时与工作人员的合影 艾黎来华之初,正值中国大革命失败之时。艾黎从英文报刊上读到了宋庆龄的报道。当时身在汉口的宋庆龄拒绝出席汪精卫7月14日召开的“分共会议”,并发表《为抗议违反孙中山的革命原则和政策的声明》,宣布退出武汉国民政府。同年8月,宋庆龄乘船转赴苏联,继续探寻中国革命的出路。 1927年宋庆龄在武汉留影 1929年5月宋庆龄从德国转道苏联回国,6月1日参加孙中山灵榇移葬南京中山陵的奉安仪式。站在观礼人群中的艾黎,第一次见到仰慕已久的宋庆龄,目睹了她进入享堂。在艾黎看来,宋庆龄是当时奉安大典“那一场面的中心人物”。在此前后,艾黎还通过阅读美国作家安娜·路易斯·斯特朗的《千千万万中国人》和文森特·希恩的《个人历史》,对书中叙述的宋庆龄在武汉和苏联的个人经历有了初步印象。 1929年6月1日,路易·艾黎站在孙中山灵柩迁葬南京的奉安大典观礼人群中,第一次见到宋庆龄 二、上海的地下斗争 1933年,艾黎在艾格妮丝·史沫特莱(Agnes Smedley)的引荐下,在莫利爱路宋庆龄寓所,真正结识了这位中国革命的伟大女性。初次见面,宋庆龄向艾黎讲述了1922年她从陈炯明兵变中从广州脱险的往事。在艾黎的印象中,宋庆龄“表面上是一位退隐的夫人,住在上海法租界莫利爱路29号孙中山公馆。事实上,她一直很活跃,感到自己有责任秉承孙中山的遗志,尽一切办法继续为革命工作”。 1933年路易·艾黎在莫利爱路宋庆龄寓所(今香山路孙中山故居)与其相识 1934年,在宋庆龄的关心和支持下,艾黎和几位外国朋友共同组织了一个马克思主义学习小组。宋庆龄为使政治学习小组的成员们了解上海工人阶级的状况,要求他们进行社会调查。1935年5月起,宋庆龄请艾黎利用工部局工厂督查这一职业便利协助马海德对上海各工厂中的电镀铬中毒问题进行调查研究。这项调查,是中国关于工业公害对青年工人(包括童工)影响的第一项研究,对工厂铬中毒问题提出大量的改进意见,同时也让艾黎和马海德对上海这一工业城市的劳动状况有了深刻了解。事后,宋庆龄对他们的调研工作十分满意。 在宋庆龄的鼓励和支持下,艾黎所在的马克思主义学习小组与中共地下党组织建立了联系。艾黎居住的愚园路寓所顶楼小房间里,设了一处秘密电台,与进行长征的红军保持通讯联系。1935年10月,中央红军长征胜利到达陕北。消息传来,艾黎和宋庆龄都无比喜悦。11月7日,宋庆龄用“苏西”的化名复函艾黎,赞扬红军“真是一支强大的军队”。其后的一天凌晨,宋庆龄悄然前往艾黎寓所,和艾黎、甘普霖等几位国际友人一同庆贺这一胜利。 1935年11月7日,宋庆龄致路易·艾黎函(新西兰国家图书馆藏) 宋庆龄曾为红军运送过一箱手枪和子弹,她亲自去沪东取出来后,一路通过公共租界和法租界的所有卡哨,最后将之转移到艾黎家暂存。直到1938年艾黎离开上海时才将枪弹送到宋庆龄指定的另一处地点。 艾黎还同宋庆龄、史沫特莱一起,通过国际友人为红军伤病员购买药品,为中共苏区根据地置办无线电通讯器材,输送印刷专业技术人员。 艾黎在上海愚园路的家和宋庆龄的寓所,还常被用作中共地下党员、革命人士的庇护所。在艾黎家住过的有:左尔格情报小组成员陈翰笙博士、红军将领刘鼎、许光达、李克农,以及日本友人鹿地亘、池田幸子夫妇等。而刘鼎(原名阚思俊)在艾黎家和宋庆龄寓所暂住的经历,间接促成了中共与张学良东北军的联系。 晚年刘鼎与路易·艾黎合影 对于宋庆龄交办的革命任务,艾黎总是尽心妥善地执行完成。艾黎的挚友马海德曾问他:“你就不害怕被敌人抓住吗?”艾黎坦然地说:“不!不怕!要干革命就应当置生死于度外,只要下了这样的决心,就什么也不怕了。” 在上海的岁月中,艾黎还积极参与宋庆龄支持筹办的《中国呼声》(The Voice of China)杂志。在编辑格兰尼奇夫妇同宋庆龄、艾黎、史沫特莱等人的共同努力下,《中国呼声》首期于1936年3月15日出版。 1936年3月15日出版的《中国呼声》创刊号(上海宋庆龄故居纪念馆藏) 自创刊起,宋庆龄就不断给予《中国呼声》以指导和支持。她不仅为杂志提供稿件,还“亲自为这个刊物搜集材料,介绍一些人对局势的看法,协助他们做好编辑工作”,有些文章就是中共地下党组织通过她转给杂志编辑的。艾黎则是《中国呼声》杂志的长期撰稿人,他用凯特·道森、理查德、霍华德、乔大琦、韩素梅、明甫等不同的笔名,在杂志上发表有:《岳飞——中国的爱国者》《法西斯战争的后果》《日本的致命弱点》《台湾——我们失去的领土》《绥远——要塞》《爱和平的我们必须争斗》等十余篇文章。 1936年春,为庆贺《中国呼声》的出版,宋庆龄特意组织大家周末游览杭州的庆祝活动。图为宋庆龄(右二)与路易·艾黎(右一)、格兰尼奇夫妇(左一、左二)等人在杭州钱塘江边的合影(上海宋庆龄故居纪念馆藏) 路易·艾黎保存的《中国呼声》最后一期印样(中国国家博物馆藏) 1937年11月上海沦陷,中共中央建议宋庆龄离开上海前往香港。12月23日清晨,宋庆龄在艾黎的护送下,安全抵达外滩南京路码头。晚年的艾黎清晰记得“她挎着我的胳臂走过所有那些面目狰狞、虎视眈眈的家伙,愉快地交谈着,神态自若”,无人敢上前盘问他们。12月26日,宋庆龄安全抵达香港,继续从事抗日救亡运动。 三、发起工合运动与保盟并肩战斗 1937年底,日军完全占领上海的华界地区,开始对这座中国最大的工业城市进行疯狂的战略物资掠夺和破坏。艾黎目睹了遍布黄浦江两岸的工业废墟,日本人不断装载掠夺来的机械和废铁,用货船运往本国。在艾黎看来,“随着战火蔓延全上海及上海以外的地区,失业工人日常发生骚乱和从战场上撤下来的残废士兵的问题使人担心”。仅上海一地就约有60万工人失业、衣食无着,在街头坐以待毙。 从路易·艾黎好友斯诺夫妇居住的公寓远望苏州河以北华界战火,漫天硝烟,一片惨象 1938年,路易·艾黎(左二)与友人海伦·斯诺(右五)、王安娜(右三)在上海伤兵医院慰问伤残士兵 受美国友人海伦·斯诺的启发,艾黎开始思考如何以他“在工厂督察工作中取得的实际经验来为抗战力量服务”,将失业难民组织起来建立新的抗战工业。艾黎和埃德加·斯诺夫妇等多次商讨后,提出了“可以把迅速的建设和生产、难民的救济、劳工的训练与军事动员,民主政治的经济基础,保卫游击区的反抗封锁,与反抗日货经济侵略”等目标合在一起的工业合作设想。随后,他们制订出一份在非沦陷区开展中国工业合作运动(又称“中国工业合作社运动”,简称“工合运动”)的计划草案,并在由中外进步人士参加的“星一聚餐会”上进行讨论研究。与会者认为要在全国范围内开展工业合作运动,应取得国民政府在行政上和财务上的支持,才能顺利进行,同时必须保持这一组织的群众性,才能调动广大难民、工人的积极性,并得到海外华侨和国际友人的支持。 在酝酿工合运动过程中,艾黎随时将情况告诉在香港的宋庆龄,得到其“百分之百地支持”。1938年7月,艾黎辞去上海公共租界工部局的工厂督查职务,乘船赴香港向宋庆龄汇报工合运动的实施计划。宋庆龄对实施计划十分赞同,并积极联系她的弟弟宋子文,为工合筹划了急需的启动资金。 1938年7月5日《大陆报》刊载的“路易·艾黎——工厂问题专家赴汉口工作”报道(上海市档案馆藏) 1938年8月,艾黎从香港飞抵武汉,向宋美龄和行政院副院长孔祥熙游说他拟定的工合计划。由于该计划已得到宋庆龄的支持,外加英国驻华大使克拉克·柯尔爵士的积极斡旋,宋美龄亦十分赞同。1938年8月5日,隶属于国民政府行政院的中国工业合作协会在武汉正式成立,孔祥熙任理事长,艾黎被聘为技术顾问,同时代理总干事一职。 1938年8月5日,中国工业合作协会在汉口横滨正金银行大楼内正式成立 在武汉期间,艾黎还向中共长江局领导周恩来和博古(即秦邦宪)汇报开展工合运动的计划。周恩来对艾黎的工作鼓励有加,勉励他继续推进下去。博古则提出一些具体意见,希望使工合成为一项支持统一战线的群众运动,并来延安开展工作。他建议艾黎游说政府尽可能将更多的工业设施从武汉转移至西北地区,因为西北很可能成为抗日的根据地。他还请艾黎尽力支援中共新四军根据地的后方经济。艾黎接受了这些建议,并在后续开展工合运动中予以落实。 1938年,中共长江局领导成员在武汉合影。左起:周恩来、博古(秦邦宪)、王明、叶剑英 在艾黎等人的努力下,工合在全国非沦陷区共组织了近6000个合作社,并投入生产。1939年末,艾黎亲赴陕北边区访问,筹建延安工合事务所。至1942年9月底,延安地区已成立有41个合作社。艾黎担任主任的工合东南区办事处,共组织了600个合作社,并在新四军根据地所在的茂名建立一所仓库,在绥安建立了一所专门为新四军维修、生产军需品的机械厂,在于都、瑞金、长汀、宁都和兴国,也都建立了工合事务所。 1939年末,路易·艾黎(左一)与工合延安事务所成员在窑洞前合影 中国工业合作协会成立之前,宋庆龄于1938年6月14日在香港创立保卫中国同盟,并亲任主席。因共同的支援中国人民抗日的方针,中国工合运动始终得到了宋庆龄及其领导的保卫中国同盟的大力支持。 1938年,保卫中国同盟中央委员会部分成员在香港合影。左起:爱泼斯坦、邓文钊、廖梦醒、宋庆龄、司徒永觉夫人、诺曼·法郎士、廖承志 保盟对工合运动的支持和推动首先体现在宣传工作上。宋庆龄以保盟主席的身份,通过演讲、撰文,以及与国际援华机构、个人通信等方式宣传工合的性质和作用,呼吁援助新生的中国工合事业。1938年8月15日,宋庆龄向正在美国举行的世界青年大会广播演讲,呼吁世界各地进步青年和人士,尽他们的最大力量,支持和援助中国这一新生的进步的工合运动。 1939 年《今日中国》杂志刊登的宋庆龄向美国世界青年大会广播《中国工业合作运动》演讲摘录 1939年12月,宋庆龄又以中国工业合作协会香港促进社(又称“中国工业合作社香港促进社”)名誉主席的身份,在香港电台作了题为《中国工业合作社之意义》的广播演讲,指出:“中国工业合作社的重要性,不单只是重建社会,它更可以促成经济的改善。” 1940年4月,宋庆龄和宋蔼龄、宋美龄三姐妹联袂从香港飞赴四川,一同视察了重庆、成都等地的多个工业合作社。宋庆龄在视察工合成都事务所的工人欢迎会上讲话指出:“工业合作社事业,正是总理民生主义之实行,一面求改善人民生活,一面求充实国家经济力量,希望各位对民生主义加以研究,俾总理遗旨能普遍实行。” 宋庆龄在视察工合成都事务所的工人欢迎会上讲话 保盟的英文宣传刊物《保卫中国同盟新闻通讯》和《保卫中国同盟年报》,经常刊载有关工合运动的报道和工作报告。在1938-1939年度的《保卫中国同盟年报》中,开篇卷首刊载了宋庆龄《给全世界的朋友们——孙中山夫人的呼吁》一文,呼吁全世界热爱和平和民主的人士支援中国工业合作协会,因为“这种工业合作运动不仅重建着被破坏得支离破碎的中国工业,使千万个沦为难民的工人有了工作和恢复了自尊心,并为中国的经济民主开辟了一条新的道路”。 《保卫中国同盟年报(1938-1939)》中对中国工业合作运动的图文报道 《保卫中国同盟新闻通讯》作为图文并茂的新闻月刊,对工合运动和艾黎的报道则更为丰富得多,陆续报道了《请援助西北》《中国工业合作运动与教育》《工合的“孤军”》《支援中国工合的一碗饭运动》,以及艾黎于1941年4月在香港所作的《中国为抗战而生产》讲话。艾黎在讲话中特别强调:“我在香港很高兴地看到,以中央银行的钟秉锋先生为首的中国工业合作协会香港促进社,以香港主教为主席的中国工业合作社国际协会,都开展了积极的工作,后者致力于把海外友人努力的联合起来,以帮助工合运动。对于全中国的工合成员来说,这本身就是一种不小的鼓舞。” 《保卫中国同盟新闻通讯》刊载的路易·艾黎1941年4月在香港所作的《中国为抗战而生产》讲话 艾黎提到的中国工业合作协会香港促进社(简称“工合香港促进社”),由宋庆龄和艾黎、斯诺等人团结国内外知名人士于1939年1月在香港发起成立。之所以选定香港,是因为宋庆龄和艾黎为了进一步争取国际上对中国工合的援助,并将援助资金用到最需要的地方,特别是中共领导的抗日根据地,而不受国民党官员的控制和中饱私囊。艾黎曾说:“外国朋友看到宋庆龄的名字就认为可靠。”因此,宋庆龄始终担任工合香港促进社名誉主席,首任执行主席为美国友人浦爱德(Ida Pruitt,中文名又作“普爱德”、“普艾达”),艾黎、斯诺等20余人为委员。同年5月,宋庆龄前往香港码头迎接从莫斯科来港工作的中共秘密党员陈翰笙、顾淑型夫妇,并对陈翰笙说:“这次请你回国,主要是协助我搞工业合作运动。”不久,陈翰笙即出任工合香港促进社代理主席,顾淑型也在协助艾黎开展工合事务。 1939年,中国工业合作社国际协会、工合香港促进社部分成员合影。右起:陈翰笙、浦爱德、路易·艾黎、何明华、郑铁如 1940年出版的《经济的新堡垒——介绍中国工业合作社》书中所附《工合人名录》 1939年7月21日,中国工业合作社国际协会(又称“中国工合国际委员会”,简称“工合国际协会”或“工合国际”)在香港成立,香港圣公会会督何明华主教任主席,陈翰笙任秘书,艾黎任实地秘书。组织工合国际协会的目的在于代表中国工合协会接受各界对工合运动的援助,使援助资金不受重庆官方领导的中国工合协会的控制和支配。宋庆龄非常支持工合国际的工作,但没有担任过工合国际的名誉主席。在艾黎记忆中,宋庆龄介绍过许多人才到工合国际协会工作。 1940年出版的《工合两年》扉页上的工合国际协会和香港促进社人员名单(上海市档案馆藏) 在宋庆龄的组织领导下,保卫中国同盟在香港举办多场活动筹募资金,用于援助中国工合事业,其中最具影响的是1941年7、8月间举行的“一碗饭运动”和同年11月举办的嘉年华会暨工合展览会。“一碗饭运动” 以每券港币2元售价发售餐券2万张,认购者持券到提供赞助的餐馆、茶室吃炒饭一碗,收入全部捐作中国工业合作社救济华北灾民的经费。宋庆龄亲自参与筹备,主持开幕及闭幕典礼,并发表演讲,阐明举办“一碗饭运动”的意义。两个月期间,“一碗饭运动”出售的餐券和捐款的净收入为22144.95元港币和615元法币,英国援华会香港分会允诺补赠2000多元港币,使之凑足25000元港币。这些钱款全部捐赠中国工业合作协会,协助其在中国西北地区设立工厂基金,用于发展工合事业。 “一碗饭运动在香港”新闻报道 为配合保卫中国同盟的宣传募款活动,艾黎也两度专程从内地前往香港,以中国工业合作协会技术顾问的身份协助开展工作。在1941年7月1日“一碗饭运动”开幕式上,特别放映了一部艾黎跋涉千里拍摄的工合影片,艾黎亲自向观众解说片中各镜头的意义,使大家对正在开展的工合事业印象深刻。 1941年7月16日,宋庆龄致函路易·艾黎,解释自己因忙于工作而无法分身同他会面。她深情写道:“我们是相识多年的老友,无须介意生活中的表象。”(新西兰国家图书馆藏) 1941年11月11日,保卫中国同盟又与工合国际在香港南华体育场旁的海军操场,共同举办集休闲娱乐、商品展销于一体的大型嘉年华会暨工合展览会,轰动全港。宋庆龄出席开幕式并用英语发表了简短的讲话,对支持工合运动的英、美等国友好人士表示感谢。开幕式结束后,宋庆龄和艾黎等人还参观了工合产品展览。百余种展品包括来自中国内地工业合作社生产的毛毯、丝织品、化工、机电等产品,其中许多是艾黎冒着极大的危险和困难,从内地运到香港的。据统计,为期三周的嘉年华会,累计吸引观众达100多万人次参与,共筹得港币2万元。这是太平洋战争爆发前,保盟为支援工合举办的又一次声势浩大、引人注目的活动。 宋庆龄在嘉年华会开幕式上演讲 1941年11月13日,香港《华商报》报道的“工合展览在嘉年华会” 四、创办培黎学校获宋庆龄援助 皖南事变以后随着国共合作关系走向破裂,1942年底,艾黎因为长期支援中共抗日根据地的工合事业,被国民党官方控制的工业合作协会以“通共”为由解雇。后来,艾黎以工合国际实地秘书的身份继续开展工作,将全部精力用于创办培黎工艺学校。 路易·艾黎与成都培黎学校学生合影 早在工合运动兴起之初,艾黎就意识到,成立合作社的同时必须对工人进行管理和技术培训,故1941年起,艾黎就在江西赣州、陕西宝鸡和双石铺、四川成都等地试办培黎学校培训技术工人,同时免费招收贫苦学生就读。随着学校的发展和抗战局势的变化,后来又集中西迁至甘肃兰州和山丹县,继续扩大办学规模。 路易·艾黎在山丹培黎学校给学生上晨课 宋庆龄始终关心着艾黎的教育事业。1945年5月,宋庆龄在致爱泼斯坦夫妇函中提到:“我们(指她与时任英国驻华大使薛穆夫人)将举行两场舞会,希望能筹集到两百万元,用于培黎学校和由贺耀祖夫人主管的难童收容所。” 1945年5月10日,重庆《大公报》对宋庆龄举办舞会为工合培黎学校筹款的报道 1945年抗战胜利后,宋庆龄于11月从重庆回到上海。12月,她领导的保卫中国同盟更名为中国福利基金会,开展战后重建工作。宋庆龄在《中国福利基金会简介》中指出:“中国的战后重建时期,带来了许多问题和新的任务,要解决这些问题和完成这些任务,可以利用社会团体的力量,中国福利基金会正是这样的一个组织。”为战灾儿童提供帮助是中国福利基金会的工作之一,艾黎的山丹培黎学校成为中国福利基金会重点援助的单位。 1946年5月23日,路易·艾黎致函宋庆龄,感谢她对培黎学校实验室的资助(上海宋庆龄故居纪念馆藏) 1948年,宋庆龄曾派中国福利基金会的工作人员——战灾儿童义养会中国分会旅外代表陈永淦去甘肃山丹县视察培黎学校。据陈永淦回忆:“1948年10月,宋庆龄主席派我去甘肃省山丹县,视察山丹培黎学校,它是中国福利基金会重点援助的单位之一。行前,宋庆龄主席要我带一封信和一瓶白兰地酒,交给培黎学校校长、新西兰友人路易·艾黎。我完成了这一任务,艾黎和我在培黎学校校门前,还拍照留念。” 1948年10月,路易·艾黎与陈永淦在山丹的合影(陈计红女士提供) 艾黎在给宋庆龄的信中写道:“我们的机构同中国福利会的关系一直很好。你主持的领养工作(指战灾儿童义养会中国分会),帮助我们渡过了许多困难时期。” 五、老而弥笃的革命友谊 新中国成立后,路易·艾黎决定留在中国,继续为中国人民的建设事业尽心尽力。当山丹培黎学校移交给石油管理部门之后,艾黎定居北京,致力于世界和平和人类进步事业。他和宋庆龄一起参加了亚洲及太平洋区域和平会议、声援受麦肯锡主义迫害的美国友人鲍威尔夫妇。 1952年10月,路易·艾黎作为亚洲及太平洋区域和平会议新西兰代表团副团长在大会上发言 1956年10月20日《人民日报》刊载的路易·艾黎撰《鲍惠尔案是对美国人民新的进攻》长文 1950年代至60年代中期,艾黎作为中国人民保卫世界和平委员会的代表经常出国参加国际和平会议,通过发表演讲、起草会议决议、写诗著文,为宣传中国的睦邻友好政策做了许多工作。 1950年代至60年代中,路易·艾黎作为中国人民保卫世界和平委员会的代表经常出国参加国际和平会议 1953年起,艾黎主要从事写作,他翻译出版中国的诗歌,用自己的笔写下了对友人的怀念之情;他走遍中国各地,写下了对人民中国的切身感受;他长期在《中国建设》《东方地平线》等杂志上发表文章,在新西兰家乡出版著作,利用各种渠道向世界传播新中国的声音。据统计,路易·艾黎先后出版了三十余部如纪实采访、诗歌和翻译著作。 路易·艾黎发表出版的30余部著作 1963年,宋庆龄读过艾黎翻译的蔡文姬《胡笳十八拍》英文版后十分欣赏,特意推荐给身边的英文秘书。上海宋庆龄故居至今保存着宋庆龄收藏的20余本艾黎的赠书。 路易·艾黎赠予宋庆龄的《胡笳十八拍》,扉页有他的亲笔题赠寄语 在《病树前头万木春》诗集中,附有一张艾黎写于1963年2月16日的便笺,称呼宋庆龄为“阿姨”,落款署名戏称“你的瘦侄子 比尔”,因宋庆龄曾建议艾黎减肥,这张便笺也是他们数十年深厚友情的见证。 1963年路易·艾黎赠予宋庆龄的《病树前头万木春》诗集。书中另附有艾黎致宋庆龄的一封短笺 宋庆龄与艾黎之间的友谊在他们的晚年更趋深厚。“文革”中,许多在华的外国友人都受到了不同程度的怀疑和人身限制,艾黎也未能幸免。宋庆龄为保护艾黎,1968年8月31日,亲笔为艾黎写了封证明书,她写道:“我觉得艾黎是新中国的一位诚实忠诚、不屈不挠的朋友,我极端相信他。”这封亲笔证明书也使艾黎免遭怀疑和迫害。事后,宋庆龄对送证明书的秘书张珏说:“我保护艾黎,他为中国做了不少事。” 1968年8月31日,宋庆龄为路易·艾黎出具的证明书(北京宋庆龄故居管理中心藏) 在每年春节、元旦宋庆龄收到的贺卡里,艾黎的一份是最醒目的,这是用他拍摄的儿童照片特别印制的相册贺卡。宋庆龄有时也用艾黎定制的贺卡,写上祝福语赠送友人。 为艾黎庆祝生日是宋庆龄晚年非常重视的一件事,有时甚至提前数月就开始准备艾黎喜欢的食品、邀请宴会宾客。她还事先告诉寓所工作人员,艾黎有过敏性皮肤病,要选择他能吃的菜,排座位要挨着她便于谈话,并留下了许多为艾黎庆祝生日的合影。 1980年12月2日宋庆龄在北京寓所为艾黎庆祝生日的照片上,艾黎正在切蛋糕,宋庆龄高兴地在旁拍手称庆,气氛十分温馨,宋戏称他为“Rewi boy”。 这是宋庆龄为艾黎庆祝的最后一个生日。 1980年12月2日,宋庆龄在北京寓所设宴庆祝路易·艾黎83岁生日 1981年春,宋庆龄被医生诊断患上了慢性淋巴性白血病。5月14日晚,宋庆龄的病情突然恶化。次日凌晨3点,得到宋庆龄病危紧急通知的艾黎,立即起身前往探视。艾黎来到宋宅后,宋庆龄已不能说话,但能听得见,神志也还清楚。在宋庆龄的病床前,艾黎说了声“路易在这里”,双眼已经看不见任何东西的宋庆龄似乎听见了他的呼唤,隐约点了点头,这便是他们最后一次相见。1981年5月29日,宋庆龄逝世当晚,艾黎前往宋庆龄寓所瞻仰遗容,同时参加治丧委员会为她守灵。 1981年5月15日,路易·艾黎在日记中写下的探视宋庆龄病情的记录 1981年6月4日,宋庆龄骨灰安葬典礼在上海万国公墓的宋氏墓地举行。艾黎作为列名第一的宋庆龄外国友人来沪出席安葬典礼,将一朵宋庆龄生前喜爱的黄色香石竹花放在她的墓前。 1981年6月4日,路易·艾黎把宋庆龄生前喜爱的黄色香石竹花放在她的墓上 六、永不消逝的记忆 斯人已去,空余思念。在宋庆龄逝世后举国悲痛的日子里,艾黎思及往事,心潮难平,在两天内写下了五首悼诗和两篇回忆文章来纪念宋庆龄,以寄托他的哀思。1981年5月29日当晚,艾黎就写下了《一朵永不凋谢的花——回忆宋庆龄二三事》,刊发于次日的《工人日报》。他在文中写道:“她虽然离开我们了,但她好像一朵永不凋谢的花,永远使人鼓舞,永远使人感到她的存在。” 1981年5月30日,《工人日报》刊载的路易·艾黎撰《一朵永不凋谢的花——回忆宋庆龄二、三事》 是年9月,艾黎又在宋庆龄亲自创办的《中国建设》杂志中发表了《回忆宋庆龄》长篇文章,饱含深情地回忆他们风雨同舟五十载的革命情谊。在艾黎1986年出版的《自传》中,他专门写了一篇题为“巨星陨落”的文章纪念宋庆龄。 1981年9月《中国建设》(纪念宋庆龄特刊)中刊载的路易·艾黎撰《回忆与思索》一文 1986年5月29日宋庆龄逝世五周年时,艾黎抱病来上海参加中共中央、全国人大、国务院和全国政协在宋庆龄陵园举行的纪念碑落成典礼,他发言讲到:“我很感激收到这一邀请,使我能再一次向我们时代这位最伟大的女性致敬。宋庆龄的一生是进步妇女的优秀代表。” 1986年5月29日,中共中央、全国人大、国务院和全国政协在上海宋庆龄陵园举行纪念碑的落成典礼,路易·艾黎(左二)抱病来上海参加,图为典礼上他与习仲勋(左一)等人的合影 1987年12月27日,艾黎在北京病逝,走完了他90年的传奇人生,而这其中有60年都同中国人民的命运紧紧联系在一起。是什么促使一个新西兰人来到中国,并在此度过他的一生?艾黎曾自言“伟大的革命带来了好处,它激荡着那个时代的一切,正象它如今仍然激荡着我们;同我一道走过来的人们,至今把我当做同行者的人们……多种因素把我同中国联系在一起……我始终感到欣慰,由于曾经在这条或那条道路分担它伟人的抱负。”宋庆龄正是使他踏上中国革命的引路人,并不断给予他激励和力量。 1987年4月21日艾黎来华60周年之际,中国人民对外友好协会在人民大会堂为其举行庆祝招待会 撰文 | 王建明 配图 | 王建明 编辑 | 宋时娟 朱玖琳 王悠然 排版 | 王悠然 本文为上海宋庆龄研究会版权所有,欢迎转发, 如需转载,请联系后台告知,侵权必究。 长按关注我们 Long press the QR code to follow us 宣传宋庆龄思想 弘扬宋庆龄精神