阅读量71

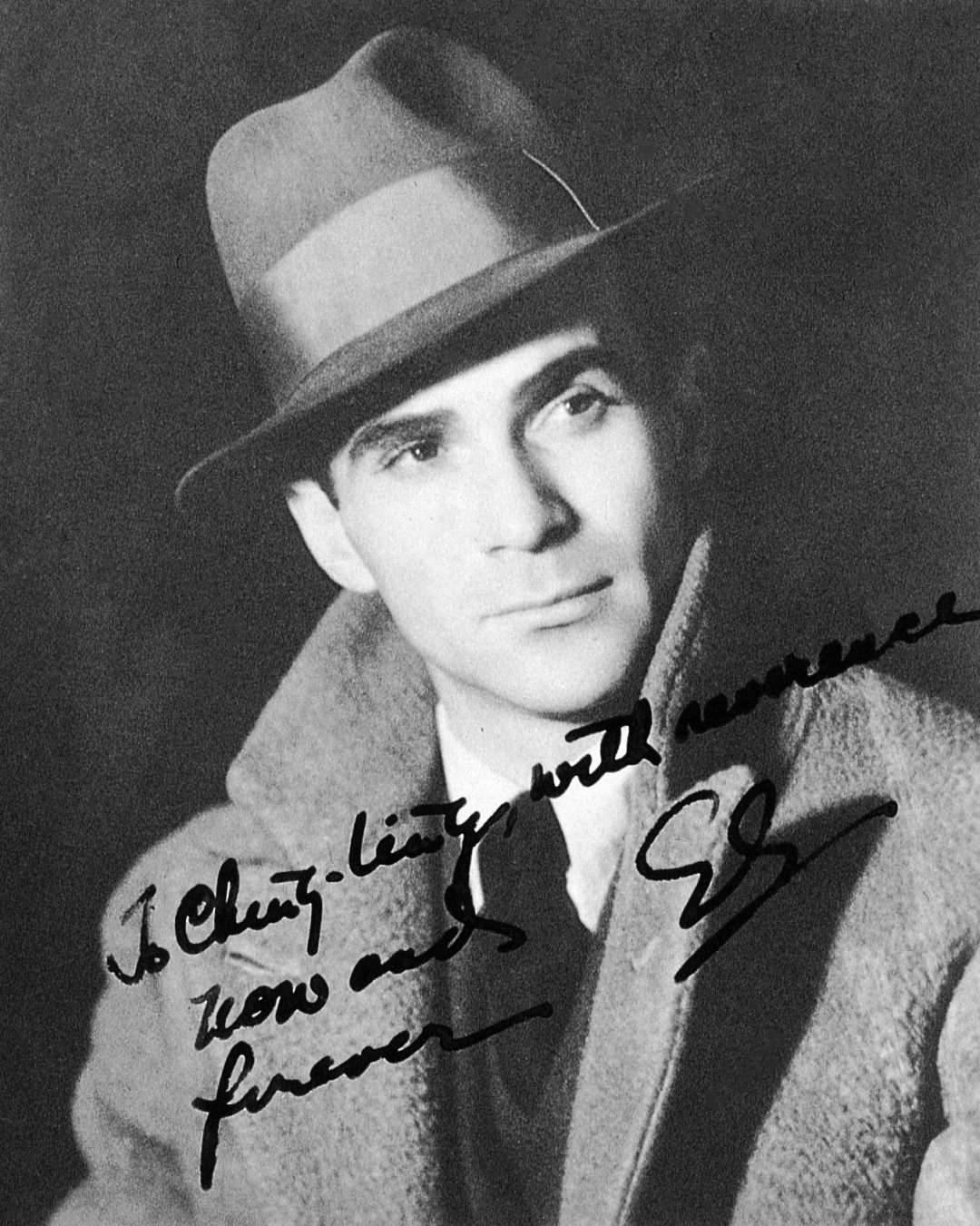

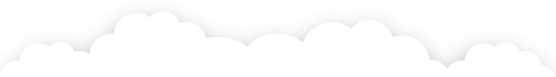

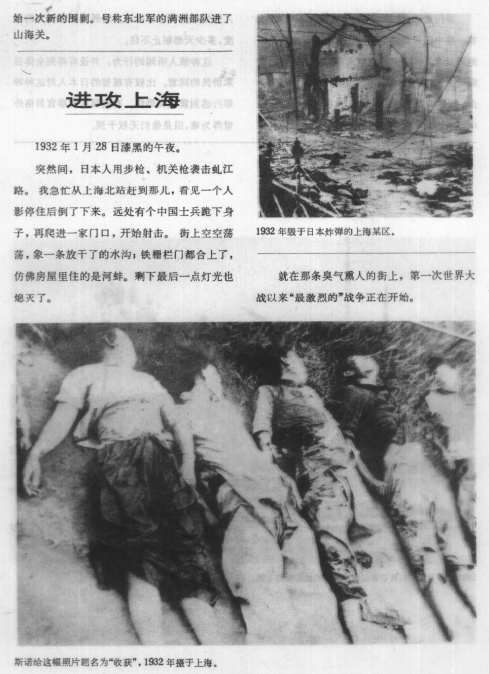

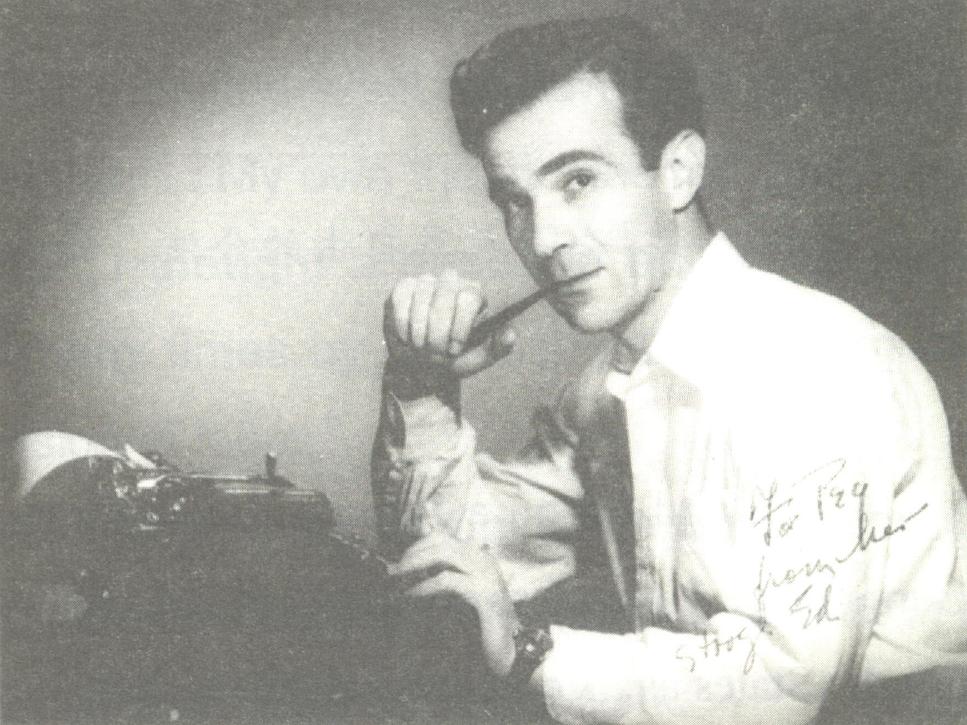

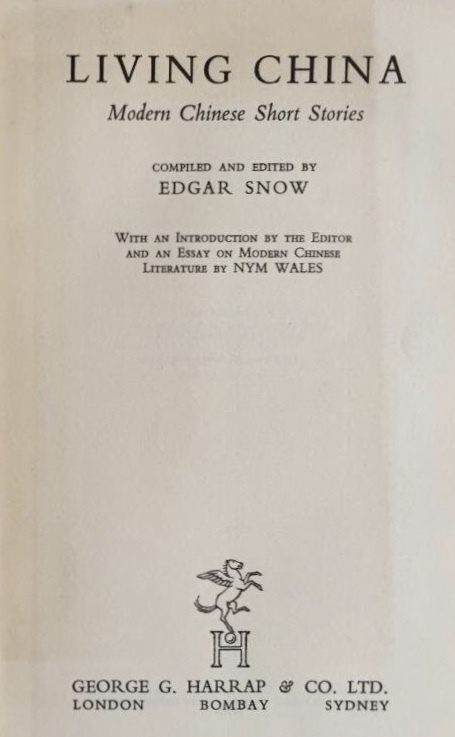

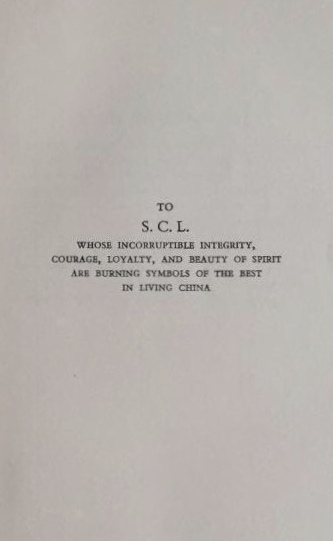

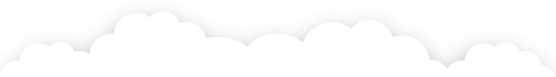

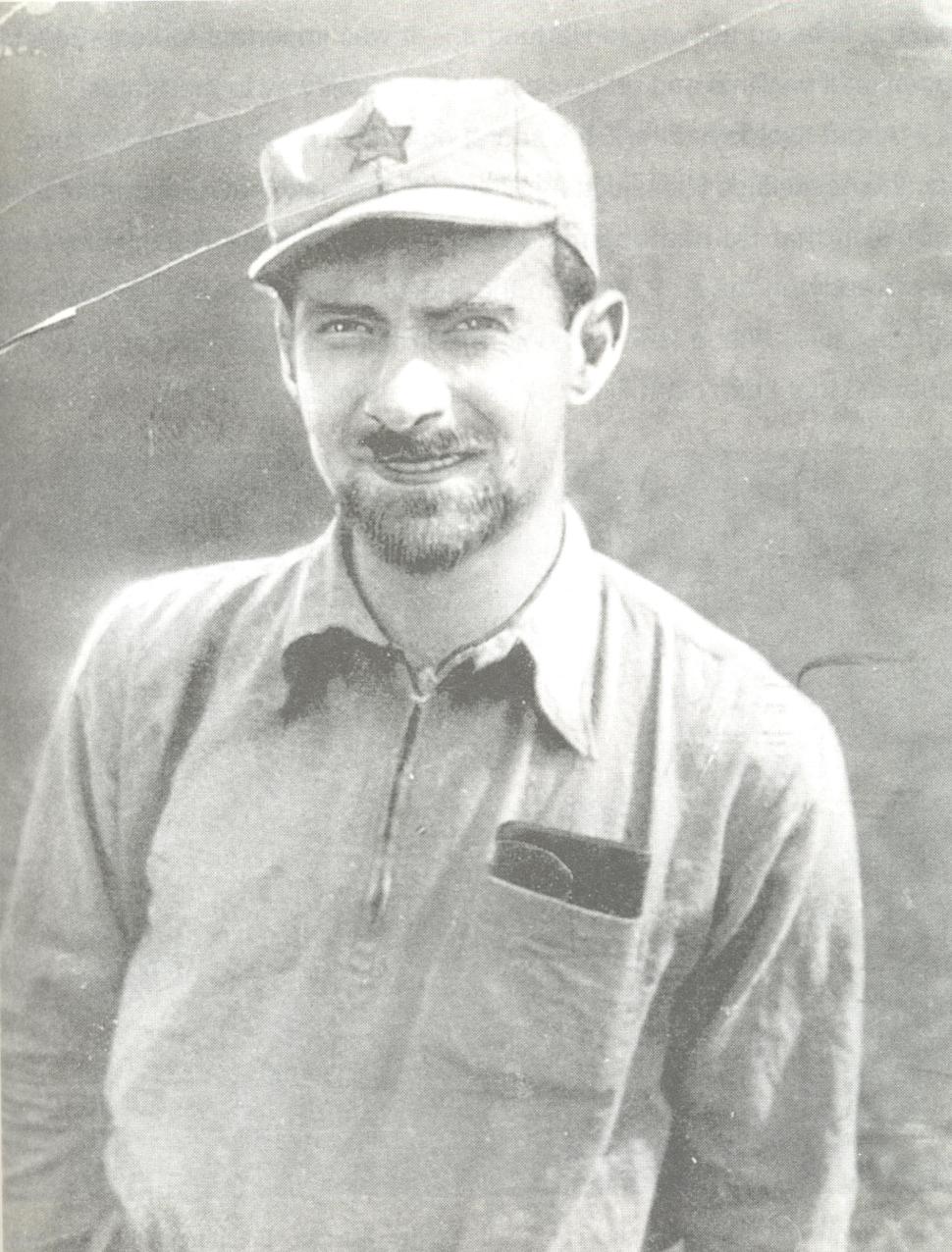

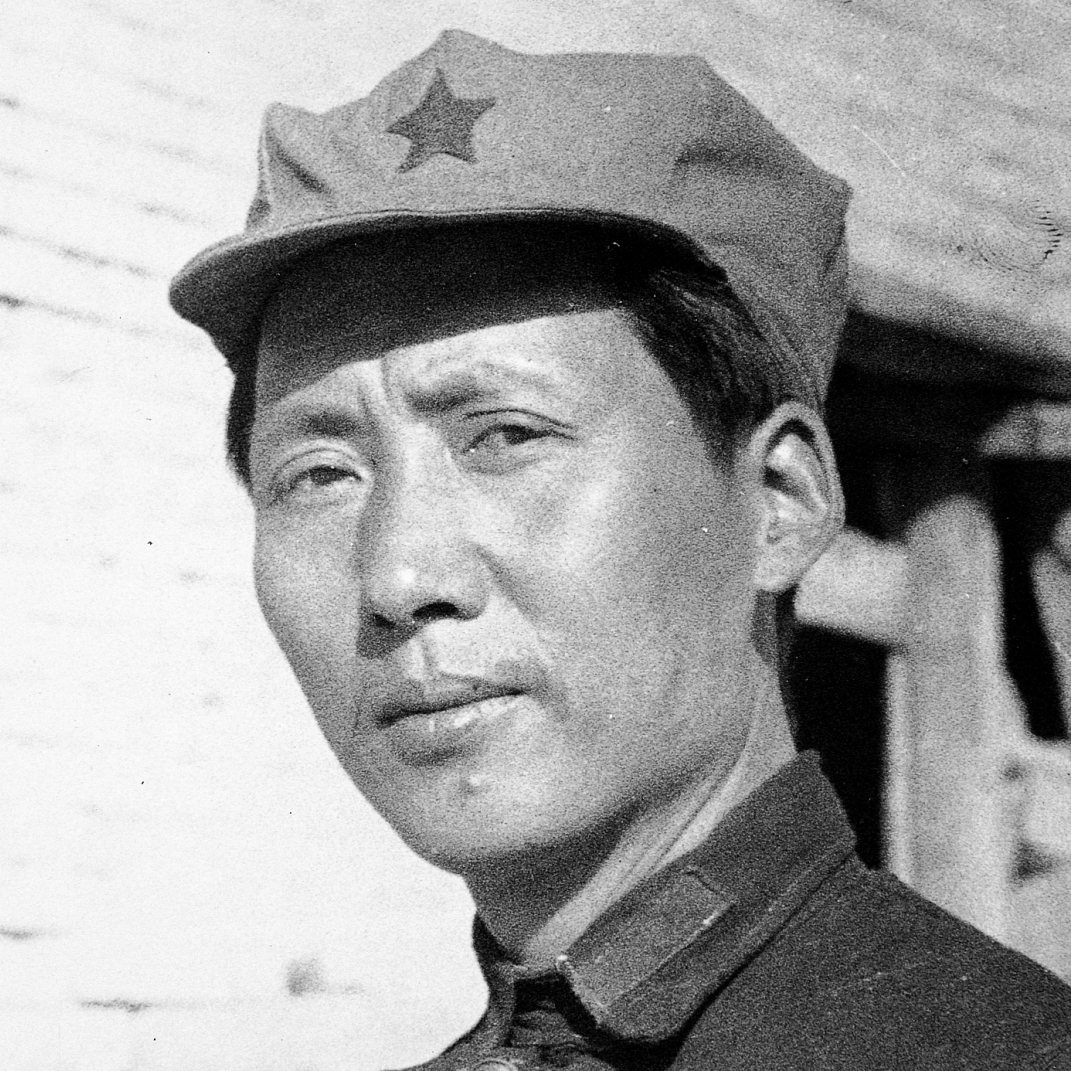

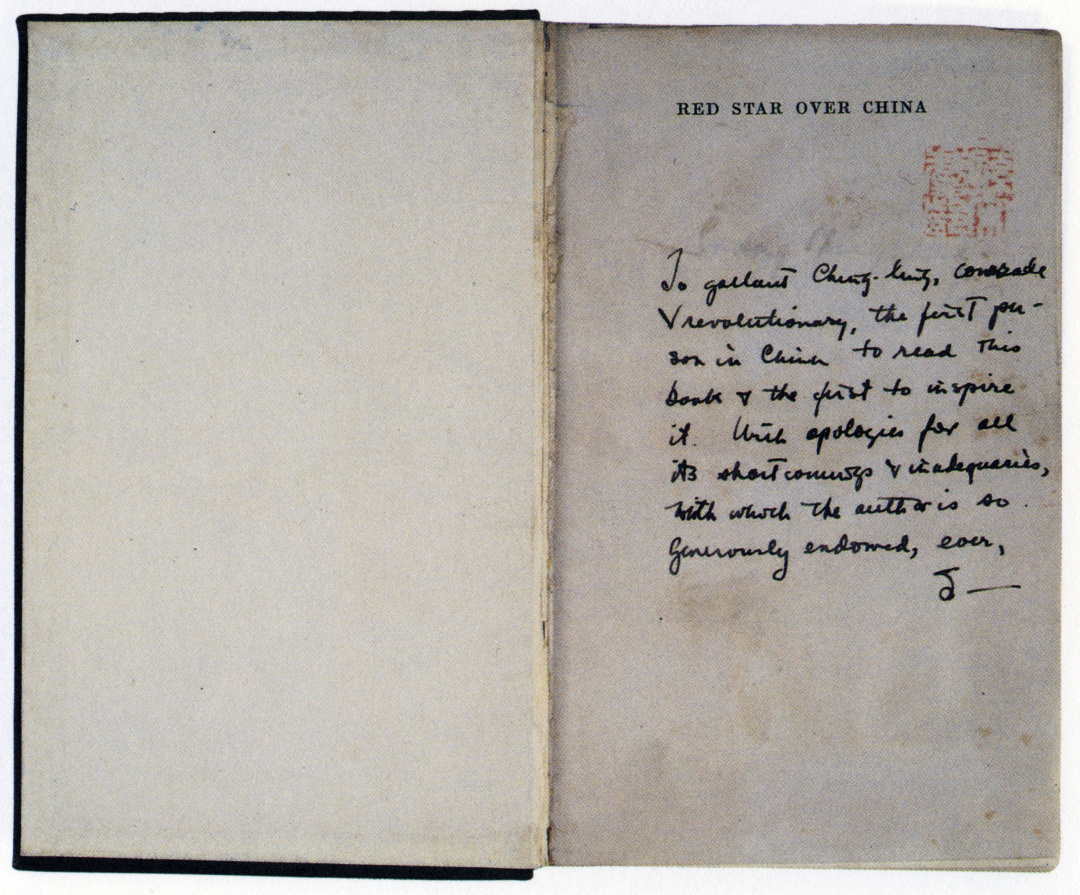

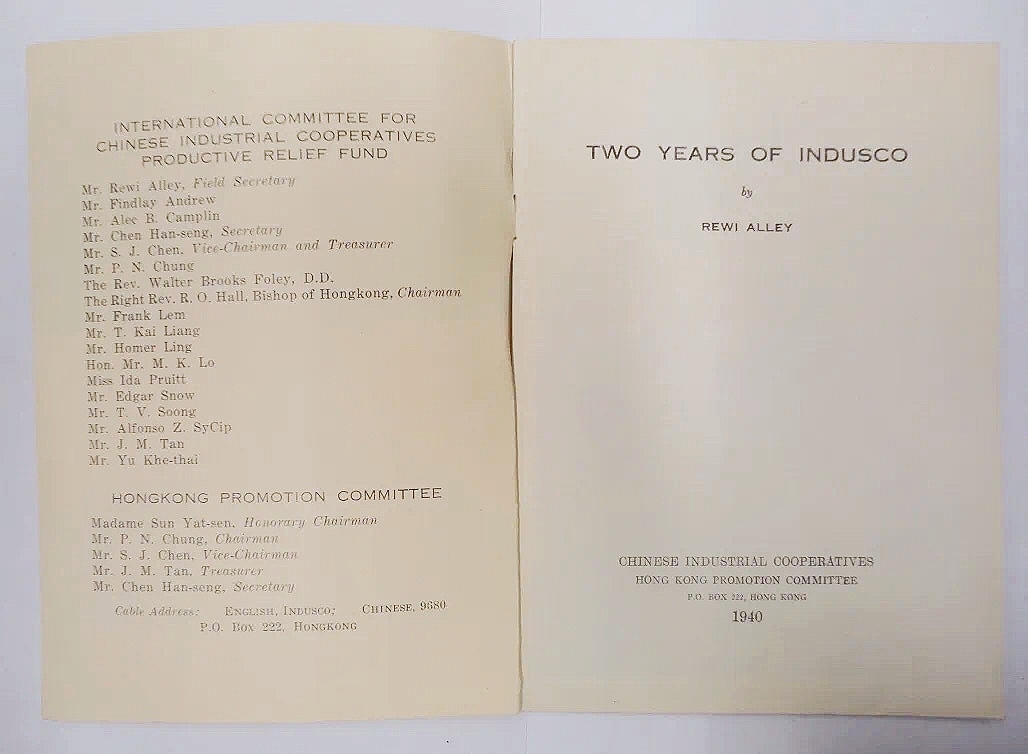

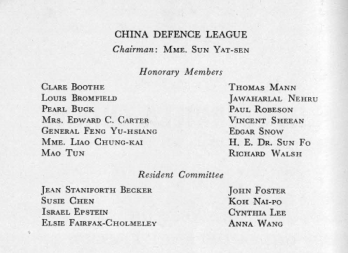

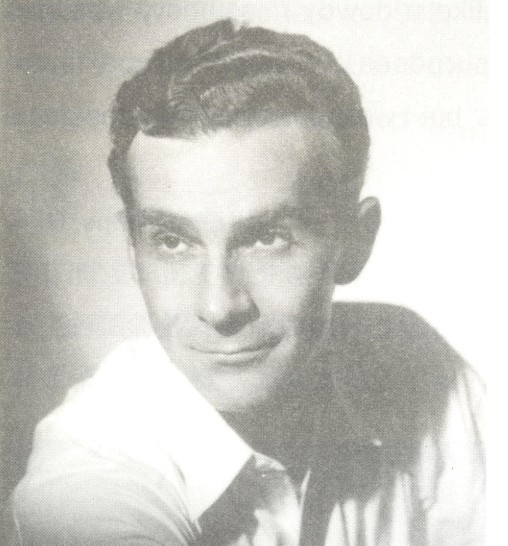

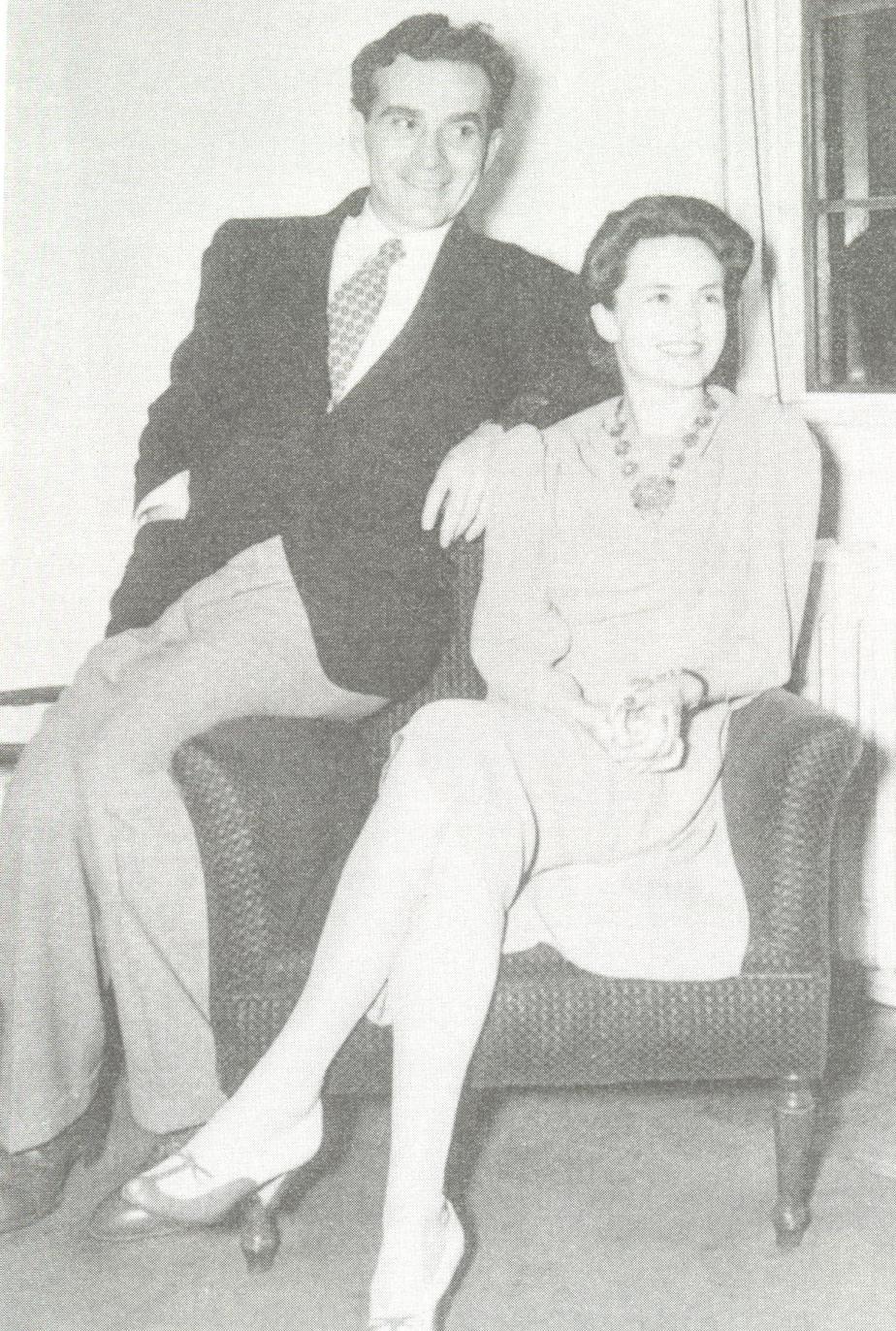

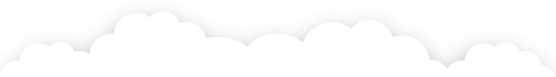

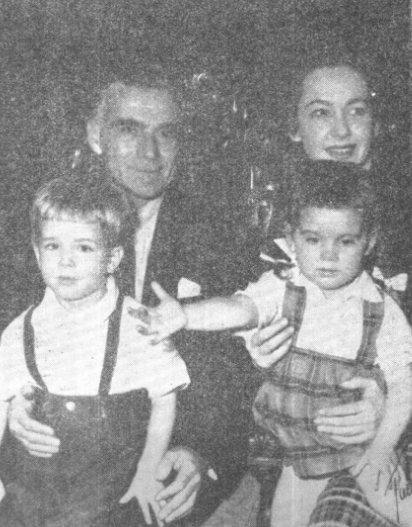

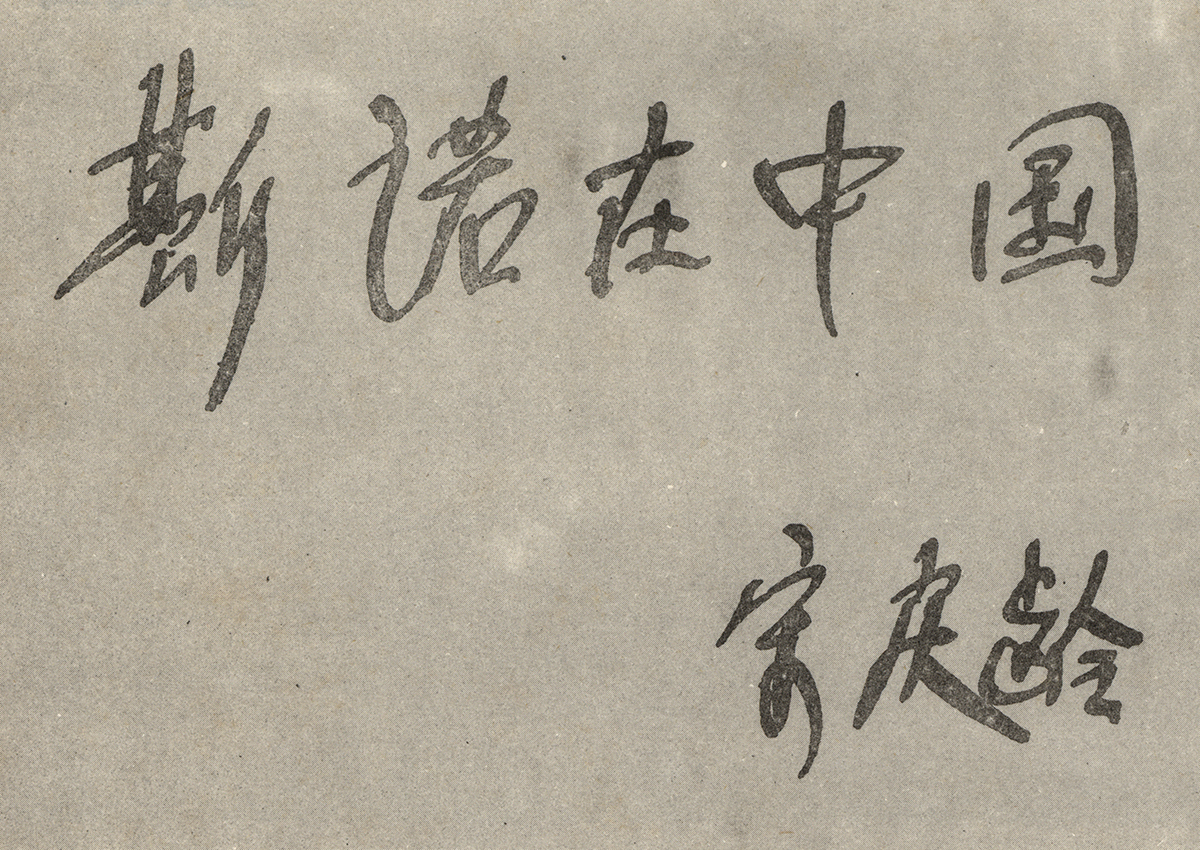

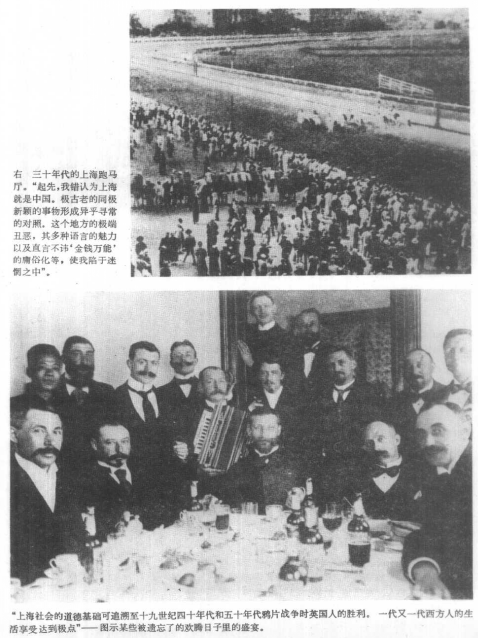

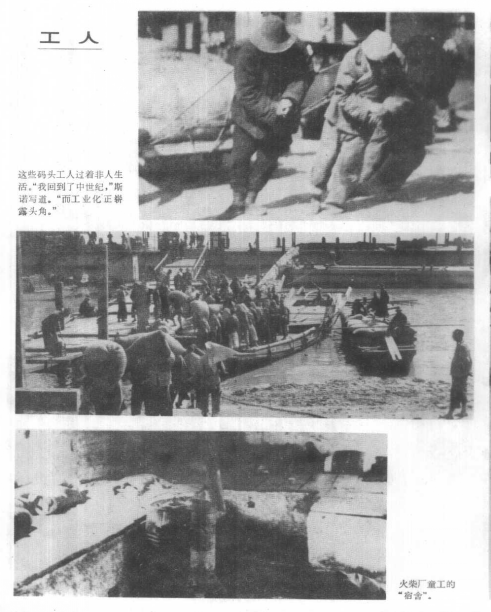

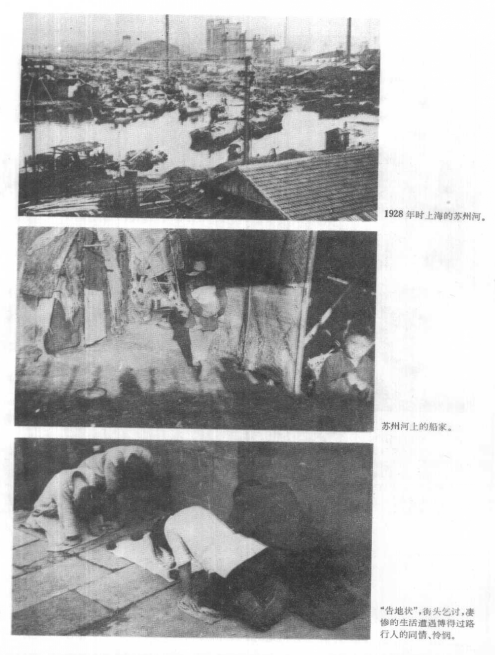

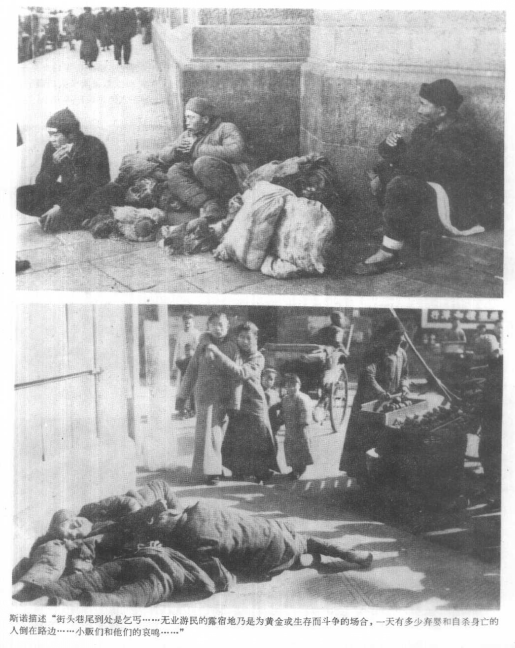

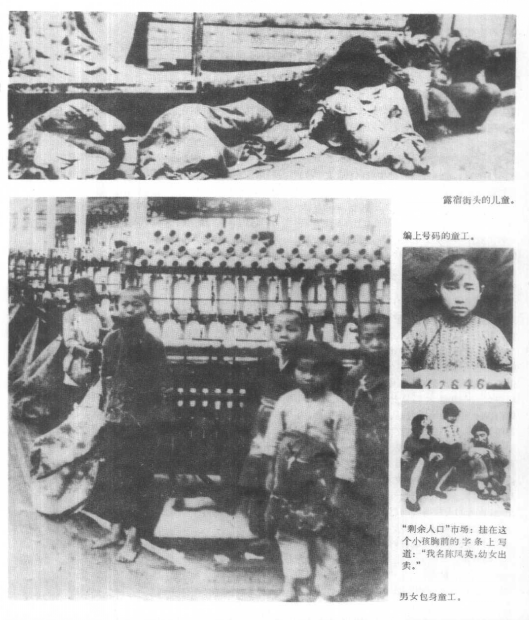

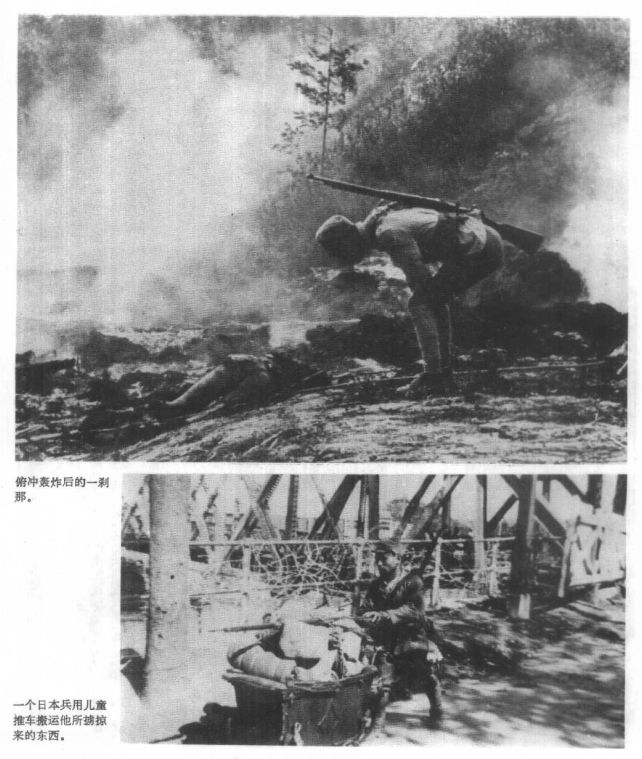

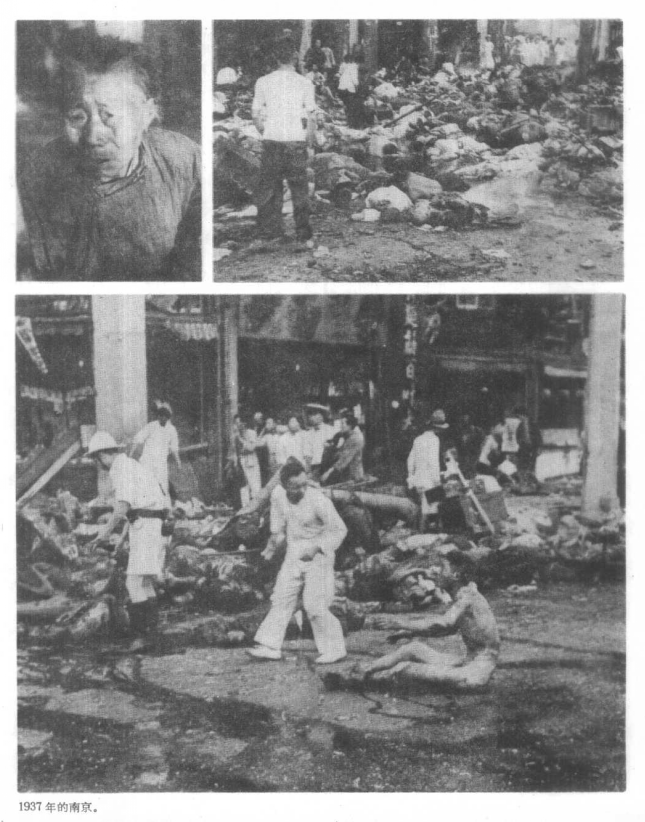

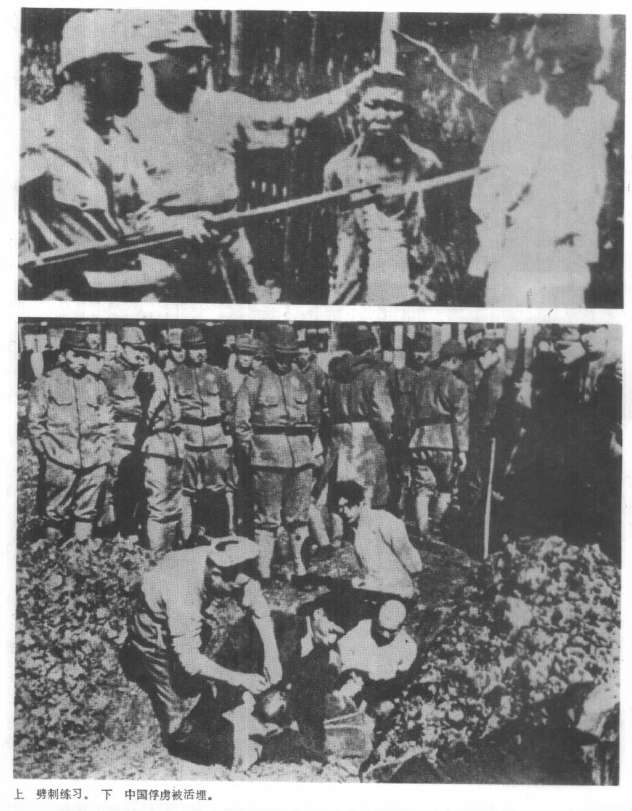

埃德加·斯诺 保卫中国同盟荣誉会员 斯诺题赠宋庆龄的签名照 (上海宋庆龄故居纪念馆藏) 埃德加·斯诺(Edgar Snow)于1905年7月11日出生于美国密苏里州堪萨斯城,1925年考入密苏里大学新闻学院,1928年来到中国后,正式开启了记者生涯。1931年,他在上海结识了宋庆龄,在她的影响下走上了支持中国人民解放事业的艰难险途。1936年,经宋庆龄推荐,斯诺成为第一个访问革命根据地的外国记者,据此经历撰写的《红星照耀中国》一书,首次向世界展现了中国红色政权的真实面貌。抗日战争中,斯诺协助宋庆龄创建的保卫中国同盟的工作,与宋庆龄一起推动中国工业合作运动,并积极争取美国政府支援中国敌后抗日根据地。冷战时期,移居瑞士的斯诺,继续向美国和西方世界的读者介绍新中国的成就。1970年,他作为中美人民友谊的代表应邀访华,为1972年中美关系的历史性转折做出了独特的贡献。宋庆龄与斯诺之间历经风雨的友谊,是中美两国人民在正义事业中互相支持的光辉写照。 一、旧中国带给斯诺的震撼 自少年时代起,斯诺就向往到更广阔的天地去锤炼自己,去了解域外的众多民族。22岁那年,斯诺从股票交易中赚了800美元,决定利用这笔钱去东方旅行一年。1928年7月6日,斯诺抵达上海。按照斯诺在回忆录《复始之旅》中的说法,他原计划只在中国停留6周就走,可没想到一呆就是13年。 斯诺1929年在上海留影 在上海的时候,斯诺依靠新闻学院校友的关系,成为美国人在当地创办的《密勒氏评论报》的助理编辑和《芝加哥论坛报》的兼职记者,终于学有所用。此后,他又成为美国新闻界的海外机构统一新闻协会驻远东的游历记者,为12家大报供稿。记者的职业使斯诺得以在中国及其邻国广泛游历,接触到了社会各个阶层的人士。在他眼里,中世纪意大利旅行家马可·波罗笔下充满神秘色彩的东方世界,被无情的现实击碎,代之以殖民地、半殖民地人民在水深火热中苦苦挣扎的骇人景象。 << 滑动查看图片 >> 斯诺注意到,在上海的租界内,西方殖民者享受着跟本国富人几乎一样的生活条件,却拒绝让中国居民享有一些基本的权利,在日本占领下的东北,中国民众更是苟活在侵略者的同化政策之下。在陷入国民党新军阀内战的西北地区,人民流离失所,疫病到处肆虐,生命贱如草芥。日本于1932年初发动淞沪战役,斯诺亲眼目睹了空袭中上海居民的惨状和中国军民的英勇抗战。他在记录、报道这些惊心动魄的事件同时,朴素的正义感被一步步唤醒,对中国和远东问题的看法也越来越偏离于当时欧美国家的主流观点。 斯诺眼中的1932年1月28日上海惨状(来源:洛易斯·惠勒·斯诺编《斯诺眼中的中国》) 斯诺通过大量的新闻报道,向英语读者反映中国人民在外国侵略和本国专制统治下的苦难与挣扎,抨击包括美国在内的新老帝国主义势力对中国的巧取豪夺、对民众悲惨境遇的熟视无睹。虽然眼前的中国满目疮痍,但是凭借他在中国及相邻区域的所见所闻,斯诺逐渐认为:随着中国从封建主义向现代主义过渡,亚洲在文化上的领导权最终且不可避免地会落在中国人身上,“今后20年内,中国所发生的事情将是世界性的大事”。当时对中国事态做出如此预见的西方人,就算不只斯诺一人,也应当是凤毛麟角。 对中国未来的展望,对参与到中国民族解放和复兴进程当中的渴望,成为把斯诺留在中国的主要原因。 1932年斯诺在上海题赠未婚妻海伦·福斯特的签名照 其实,斯诺形成这样的认识,离不开一位伟大的中国女性对他的启蒙和影响,斯诺后来成为中国共产党领导的民族解放事业的同路人,与这位女性的引领也极有关系。她就是中国革命的先行者孙中山的遗孀、中国新民主主义革命的重要领导人之一宋庆龄。 二、体验中国的美好思想和感情 1931年9月,斯诺应纽约《先驱论坛报》之约,请求采访宋庆龄,通过史沫特莱的引荐,宋庆龄在静安寺路的巧克力商店与斯诺会面,采访从中午一直持续到了晚上。据斯诺后来回忆,在这次采访中,宋庆龄向他深入介绍了孙中山的政治主张及其领导的革命的性质,揭露了蒋介石在“反共”旗号下对“三民主义”的背弃,也解释了她所以会支持中国共产党的事业,是因为相信在当时中国的各种政治力量中,只有共产党真正为占人口大多数的穷人谋福利,是中国摆脱贫穷落后面貌的希望所在。 斯诺眼中的上海“四一二”大屠杀(来源:洛易斯·惠勒·斯诺编《斯诺眼中的中国》) 在斯诺眼里,宋庆龄不仅是言论上的巨人,更是行动上的巨人。她不惜牺牲家庭关系和财富置身于革命这一边,还在淞沪抗战中不顾个人安危,亲赴前线慰问将士、陪护伤员。为了营救遭到监禁和迫害的中共党员和进步人士,她多次赴南京与蒋介石为首的国民党高层交涉,保护了一批革命志士。在她的感召下,斯诺也参加了宋庆龄为营救共产国际在华情报人员牛兰夫妇发起的声援活动。 宋庆龄的言传身教,使年轻的斯诺对中国人民的反帝反封建斗争有了崭新的认识,按照斯诺自己的话说,“通过她,我体验到了中国的美好思想和感情,”“及时认识了宋庆龄,我领悟到了中国人民有能力从根本上改革他们的国家,并且迅速地把地位很低的中国提高到凭其历史和众多人口在世界上应占有的地位。” 1936年,斯诺出版了他主持翻译的中国现代作家的小说集《活的中国》,在扉页的献辞中,他这样写道:“献给宋庆龄,她的坚贞不屈、勇敢忠诚和崇高的精神,是‘活的中国’的卓越而光辉的象征。” 斯诺编译《活的中国》及其扉页 宋庆龄对斯诺也非常认可,在首次采访后,斯诺便成为了她府上的常客。1932年12月,斯诺与海伦·福斯特订婚,他们告诉了宋庆龄,宋庆龄赠送了一只电咖啡壶作为贺礼,还特意为他们设广东菜便宴表示祝贺。海伦亦成为宋庆龄终身的友人和中国革命事业的坚定支持者。 斯诺与夫人海伦 三、向延安推荐斯诺去采访的人 1932年圣诞节在日本东京结婚后,斯诺夫妇前往北平定居。1934年春天,斯诺被燕京大学新闻系聘为讲师。虽然如此,斯诺并没有脱离新闻界,跟在上海的宋庆龄也继续保持着联系。1935年初,北平爆发了一二九学生运动,宋庆龄公开声援,并捐款给学生,斯诺不仅参与了运动的酝酿,还广邀国外媒体报道宣传这一运动,并为学生们提供庇护。斯诺在这场中国人民反帝爱国运动中表现出的进步立场和社会能量,增进了宋庆龄对他的信任,成为日后向延安推荐他去采访的一个重要依据。 参加一二九学生运动的燕京大学学生领袖龚澎(左一)、龚普生(左三)和黄华(右单人照)(来源:洛易斯·惠勒·斯诺编《斯诺眼中的中国》) 早在1929年,斯诺就开始关注井冈山的斗争和共产主义在中国的影响,撰写一本关于中国共产主义运动的名著的想法,在他的心里逐渐扎下了根。1932年,他甚至搞到了去中央苏区的通行证,可是由于帮他联络的地下党人对他访问苏区的动机产生怀疑,切断了跟他的联系,江西之行遂化为泡影。1934年,一位美国出版商约斯诺写一本关于中国共产主义运动的书,并预付了稿费,斯诺再次萌生了访问苏区的想法,后因蒋介石发动对苏区的第五次围剿而作罢。1935年秋,中国工农红军结束了两万五千里长征,在陕北会师,1936年初,斯诺又通过天津地下党领导人黄敬帮忙联系去苏区采访,然而迟迟没有得到肯定的答复,于是海伦鼓动他去上海找宋庆龄帮忙。 1936年斯诺在保安采访徐特立(左一),黄华作翻译(左二) 1935年底至1936年初,宋庆龄与延安通过电台建立了直接联系。面对日趋严峻的抗日形势,她充当起了南京政府与延安就开展第二次国共合作进行接触的牵线人。宋庆龄了解到,中共中央希望建立抗日民族统一战线的主张能为外界广泛了解,拟邀请一位公道的外国记者和一名医生到陕北实地考察。正好斯诺在1936年春到上海请她帮忙联系去苏区采访,于是宋庆龄就向中央推荐了斯诺以及美国医生马海德,中共华北局为斯诺赴延安开了介绍信。 据路易·艾黎回忆,斯诺对延安之行并非没有顾虑,因为一路上注定危险重重,甚至有生命之虞,他在拜会宋庆龄时也流露了这种顾虑。宋庆龄则为他鼓劲,告诉他旅程中会有周密的安排,并说他的报道将对“她所支持的、多少人为之牺牲的事业”,具有“重大的政治意义”。 1936年斯诺在延安 同年6月,斯诺通过宋庆龄搭建的秘密交通线,从北平出发,绕道郑州前往西安与马海德会合,最后平安抵达了延安。为期两个月的访问,不仅坚定了斯诺对中国共产党领导的革命和救亡事业的信心,也使他有机会同毛泽东、周恩来、朱德等领袖人物倾心相交,为日后充当中美人民友谊的使者打下了基础。 斯诺赠宋庆龄的陕北采访照片。左为毛泽东在延安,右为周恩来在延安(上海宋庆龄故居纪念馆藏) 1937年10月,《红星照耀中国》在英国出版,斯诺随即赠书宋庆龄,他在扉页上亲笔题写道:“送给勇敢的革命家庆龄同志,你是中国第一位鼓励我写作此书的人,而且是此书的第一位读者。书中有不妥之处请见谅。”1938年2月该书中文版以《西行漫记》为书名在中国出版。一时洛阳纸贵,英美等国的反法西斯力量籍此开始关注中国共产党人在远东反法西斯斗争中的作用,国统区的青年学生和海外华侨更是从中看到了中国抗战的希望和民族复兴的前景,纷纷奔赴延安投身革命。年仅32岁的斯诺凭此书一举成为了世界闻名的作家和记者,他的成功,离不开宋庆龄的独具慧眼,他的成功,也是宋庆龄推动的中国革命事业的一次成功。 斯诺赠宋庆龄《红星照耀中国》的扉页(上海宋庆龄故居纪念馆藏) 四、携手推动工合运动 1937年7月日本全面侵华后,斯诺作为战地记者,横穿中国国土,向世界报道正面战场和敌后战场的情况。当时,美国政府虽然担心本国利益因日本独霸中国而受损,却没有决心放弃名为“中立”实为“绥靖”的对日政策,军火商为了牟利,继续向日本出售武器,对中国人民遭受的人道主义灾难充耳不闻。宋庆龄通过撰写文章和电台广播等形式告诉美国朝野:听任日本吞并中国,必然会祸及美国自身。对远东局势极具洞见的斯诺,极为认同这个观点。对短视的美国政客不抱期待的斯诺,此时更愿意以“世界公民”的身份与中国人民并肩战斗,他声称:“现在,中国的事业也就是我的事业了,我并且把这份感情同反对世界上的法西斯主义、纳粹主义和帝国主义的决心联系起来。” << 滑动查看图片 >> 1938年6月14日,宋庆龄在香港发起成立了保卫中国同盟(以下简称“保盟”)这一民间组织,旨在动员国际友人和海外华侨支援抗战,特别是支援处境最为险恶的中共领导下的敌后抗日根据地。 在上海,斯诺夫妇和艾黎,看到沦陷区大部分工业经济落入了侵略者之手,便考虑在未被日军占领的地区建立由民众自己管理的工业合作社,为长期抗战奠定经济基础。1938年6月前后,正是保盟初创时期,斯诺带着这个想法到香港去征求宋庆龄的支持,宋庆龄认为工业合作社可以补充孙中山三民主义中最重要也最易被忽略的“民生主义”,因此予以“百分之百地支持”,并将其作为保盟的优先事项来推动。在国际友人的推动下,1938年8月,中国工业合作社协会在武汉成立。当年秋天,斯诺夫妇赴马尼拉筹组菲律宾工合委员会,在募集资金方面做出了显著成绩。 1938年夏斯诺在香港拜会宋庆龄 1939年初,斯诺从菲律宾回到香港,在宋庆龄的指点和协助下进行工作,争取香港总督支持,使香港成为工合国际协会的所在地,并争取其他有影响的人士支持这一工作。1939年1月,中国工业合作社国际协会在香港正式成立,斯诺是委员之一。同时成立的还有中国工业合作协会香港促进社,宋庆龄担任名誉主席。凭借宋庆龄在海内外的声望,包括美国在内的众多国家都成立了援助中国工合运动的促进社。 1940年路易·艾黎著《工合两年》所列工合国际协会和工合香港促进社名单 宋庆龄和斯诺也积极将工合理念向敌后抗日根据地推广。1939年9月,斯诺以工合国际协会代表的身份重返延安,惊喜地看到合作社在根据地也办得如火如荼。毛泽东旗帜鲜明地对他说:“所有的中国人都应该支持这个进步的运动。”10月,斯诺来到香港,他向保盟中央委员会作了报告。他说他曾和边区领导人讨论过保卫中国同盟的工作,他讨论的结果是以詹姆斯·贝特兰先生(详见“宋庆龄与国际友人”系列之《创立保卫中国同盟的重要功臣——詹姆斯·贝特兰》)授予他的权力指派马海德大夫作为保盟在延安的代表,报告国际和平医院和西北其他医疗救济工作的情况,并就保盟送往该地区的物资的接收和分配向中央委员会做出建议。 1939年9月斯诺在延安第二次会见毛泽东 在斯诺等人的努力下,到1940年,工业合作社已经扩展到全国16个省,拥有了3万工人,产值占全国工业的百分之一。工合运动稳定了受战火冲击的中国经济,有力地支援了抗战。 宋庆龄1972年在《纪念埃德加·斯诺》一文中说:斯诺在创办保盟的事情上给予了她和一些左翼人士很大的帮助。斯诺也因此当选为保盟的荣誉会员。 1943年保卫中国同盟年报《在中国游击区》上刊登的保盟荣誉会员名单 五、争取美国政府援助敌后抗战 抗日战争进入相持阶段后,日本在加强对中共抗日武装清剿的同时,转而对蒋介石政权采取政治诱降,而蒋介石方面也乘日本军事压力减弱之际,对江南的新四军痛下杀手,于1941年初制造了“皖南事变”。在抗日民族统一战线受到严重威胁的情况下,宋庆龄与其他进步人士一方面联名致电蒋介石,严正要求其坚持联共抗日的政策,一方面向外界揭露“皖南事变”的真相,利用国际舆论对蒋施压。 当保盟领导人之一廖承志向斯诺通报了“皖南事变”的真相后,斯诺立即通过香港向纽约《先驱论坛报》等报社发出多则电讯,率先把事变的真相捅了出去,在世界反法西斯力量中掀起了轩然大波。感受到日本威胁日益迫近的罗斯福政府,担心国共合作破裂将大大助长日本的侵略气焰,进一步恶化美国的安全处境,因此以终止援助向蒋施压,令其不得放弃抗日。迫于外部压力,蒋介石不得不在反共问题上收敛形迹,但是斯诺在中国采访的资格却被吊销,不得不离开他为之奋斗的这片土地。 1940年12月斯诺夫妇在上海合影。右为《密勒氏评论报》主编约翰·本杰明·鲍威尔 在返回美国前,斯诺赴香港与宋庆龄话别,宋庆龄对他说:“你会回来的。你在美国不会幸福的。我们算你是弟弟,你是属于中国的。”同年3月6日,宋庆龄致函美国援华会执行秘书米尔德里德·普赖斯女士,将斯诺作为保盟的创始人介绍给她,希望她为斯诺在美国提供宣传保盟的机会,信中说:“如果在援华会主持下他有某些讲演的机会,我们将很感激,他能向美国公众说明同盟的目标和活动。” 1941年12月,日本突袭珍珠港,美国政府被迫放弃“中立”,加入到了世界反法西斯战争中,与之相应的是,对中国的抗日援助也大幅提升。但是由于国民政府在国际上代表中国,控制了外援的分配,在蒋介石的“溶共”、“限共”、“防共”思想主导下,中共领导的敌后抗日武装很少能够得到外援。宋庆龄从香港撤到重庆后,重组了保盟,继续致力于为抗日根据地争取外援,在她亲自斡旋下,盟军东南亚战区副统帅史迪威将军批准用美国军机向陕北运送医疗物资。 回到美国后的斯诺 回到美国后的斯诺荣任《星期六晚邮报》首席记者,实际上作为战地记者,奔波于中国、印度、苏联、欧洲等地,但是一有机会,他就会积极配合宋庆龄支持中国人民的抗战事业。1942年2月,他在第一次接受罗斯福总统就中国政策的垂询时,就盛赞中共抗日武装,介绍了工合运动,建议总统要求蒋介石在美国对华2000万美元的军事援助信贷中,拨出一部分来作为给工合运动的贷款和活动资金。罗斯福表示他不宜直接给蒋介石下命令,但会设法让蒋了解美方的想法,并要求他随时通报这方面的进展。1944年5月,在第二次与斯诺会面的时候,罗斯福主动告诉他,已经给蒋介石去信谈工合的事,斯诺则告诉他获悉工合已从蒋那里得到了一些特别贷款。罗斯福还向斯诺透露了将派美军观察组到延安考察的计划。1945年3月,斯诺在第三次接受罗斯福垂询时,告诫总统要当心美国对华军事援助被蒋介石用作打内战的资本,罗斯福表示会考虑直接向八路军和中共游击队提供军援。罗斯福和斯诺都认为战后提高中国的国际地位符合美国的利益,期望国共两党能够成立联合政府。 1943年的斯诺夫妇 五、为中美人民友好架起精神之桥 日本战败投降后,斯诺寄以厚望的联合政府并没有在中国大地上出现,蒋介石迫不及待地对中共解放区发动了进攻,然而时移势易,仅三年就被中国人民解放军赶出了大陆。1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立,为中国革命做出卓越贡献的宋庆龄当选为新政府的副主席,此后一直投身于新中国的外交、外宣、文教卫生和社会福利事业。 在世界滑向冷战的大背景之下,美国被“麦卡锡主义”的阴霾笼罩,一大批了解中国、同情中国革命的美国知识分子和官员,受到了所谓的“忠诚调查”。斯诺也一度失去了自由,著作成为了禁书,文章也刊发不了,宋庆龄对斯诺回国后的命运的预判,居然变成了现实。斯诺的同行曾劝他不要再碰与中共有关的话题,转而去写其他不甚敏感的问题,但是斯诺厌恶这种苟且的人生,于是在1959年携第二任妻子洛易斯·惠勒·斯诺及他们的孩子移居瑞士,仍然保留美国国籍。 1953年斯诺全家在纽约 宋庆龄对斯诺的处境十分了解,她在1960年11月给斯诺的一封信中,鼓励他一如既往向西方和美国公众介绍中国的进步,至于因此带来的压力与困难,她写道:“当你感到对你的压力的时候,想起像鲁迅这样的人们,他的经历以及他是如何接受考验的,纵然多方设法想毁灭他,然而他的事迹还是流传在人们之中。纵然美国人民过去和现在一直受到各种谎言的灌输,甚至歪曲了他们自己的以及世界其他部分的形象,然而我仍旧相信,以毅力和决心来坚持真理的话,真理是能够流传到他们那里的。” 1964年宋庆龄在北京会见斯诺 斯诺于1960年、1964年、1970年三次访问新中国,撰写著作和文章向西方读者介绍共和国的建设成就和外交政策主张。在1970年10月1日新中国第21个国庆节之际,他受邀登上了天安门城楼,他与毛泽东主席在城楼上的合影,刊登在了《人民日报》头版的醒目位置,昭示着中美关系将迎来重大的变化。 1970年10月1日斯诺与毛泽东主席在天安门城楼上的合影 斯诺每次来中国,都不忘去拜访宋庆龄。除了1960年宋庆龄因病未能相见外,他们每次见面都相谈甚欢。1970年,宋庆龄在上海的寓所为斯诺夫妇接风,由于飞机晚点,一直等到深夜才等来他们。这次会晤,竟成了宋庆龄与斯诺的诀别。 1972年2月15日,就在尼克松总统对中国进行历史性访问的前一周,斯诺在瑞士日内瓦病逝,享年76岁。宋庆龄获悉了这一噩耗后,为起草唁电一夜未曾合眼。事后,她告诉秘书张珏:“由于拟电稿,勾起了我对许多往事的回忆,很难下笔。” 按照斯诺的遗愿,他的一半骨灰葬在了故乡的赫德森河畔,另一半则葬在了他执教过的北京大学的未名湖畔。在斯诺骨灰安葬那天,宋庆龄派秘书张珏代表她前去,并嘱咐张珏:“请代向洛易斯·惠勒表示慰问,我精神上与她同在。” 1972年6月,宋庆龄撰写的《纪念埃德加·斯诺》一文的英文打印稿 宋庆龄为1980年出版的《斯诺在中国》一书题写书名 1972年6月,宋庆龄撰写了《纪念埃德加·斯诺》一文,她把斯诺称为“致力于中美人民友好的不知疲倦的活动家”。正像宋庆龄在致斯诺夫人洛易斯·惠勒的唁电中所说的那样,她与斯诺40年的坚强友谊,象征着中美两国人民在正义事业中的互相支持。 撰文 | 王成至 配图 | 朱玖琳 编辑 | 朱玖琳 王悠然 排版 | 王悠然 本文为上海宋庆龄研究会版权所有,欢迎转发, 如需转载,请联系后台告知,侵权必究。 长按关注我们 Long press the QR code to follow us 宣传宋庆龄思想 弘扬宋庆龄精神